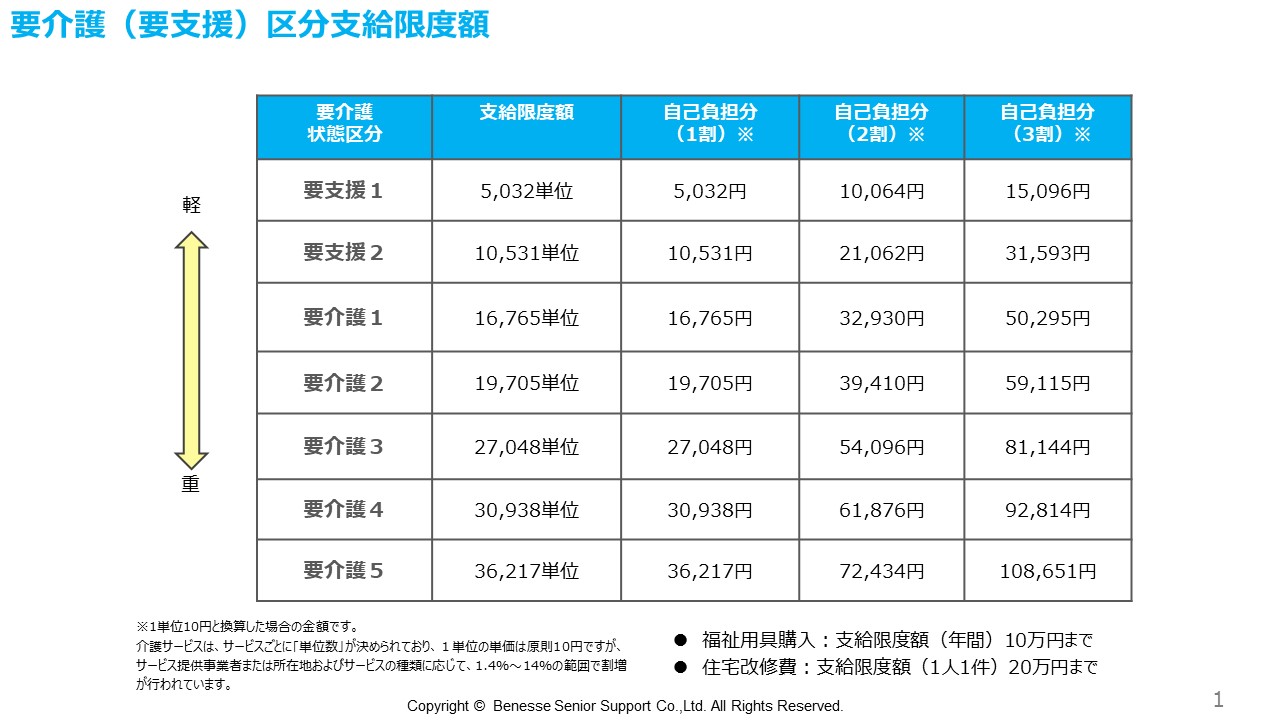

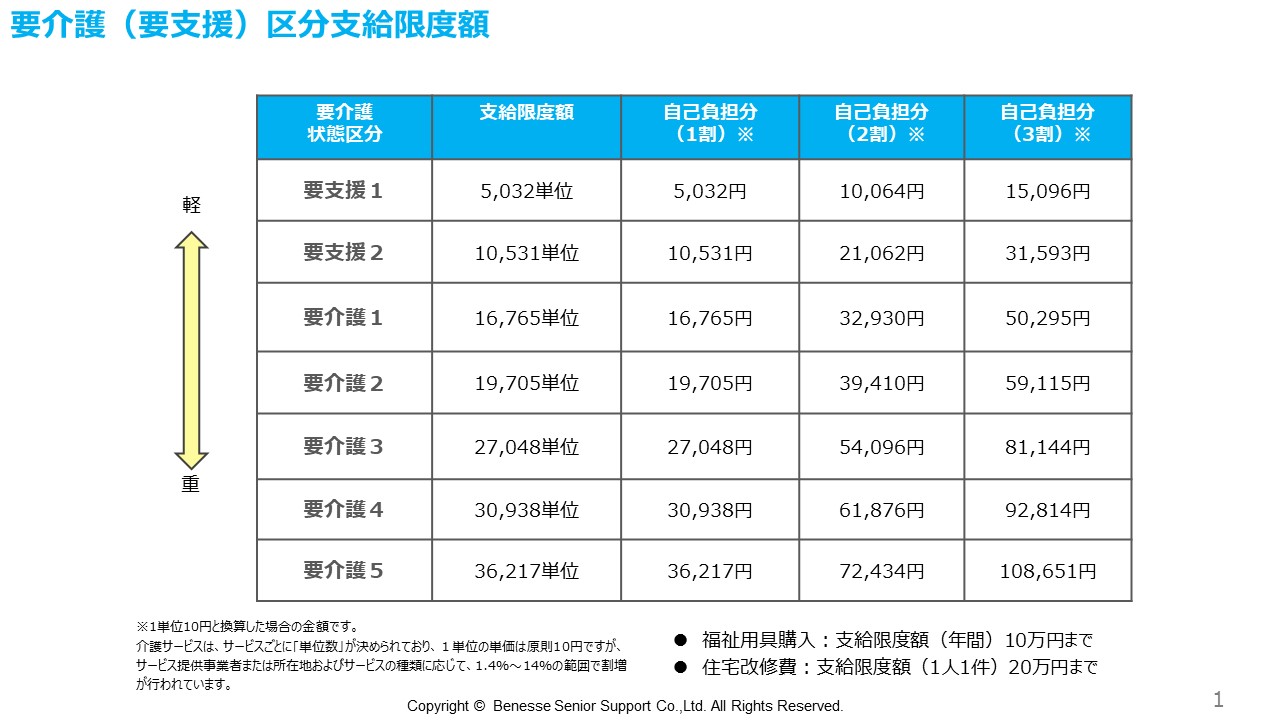

1. 区分支給基準限度額とは

介護保険のサービスには様々なものがありますが、それらのサービスを使いたいと考えたとき、利用者側の所得に応じて、実際の費用の1~3割の自己負担額のみでサービスを利用できるのが介護保険のシステムです。とはいえ際限なく利用できるわけではなく、1~3割負担で利用できる金額には上限額が設定されています。これを区分支給基準限度額といいます。この上限額は、「介護度」ごとに「単位数」を設定することで、定められています。

介護度は、要支援1が一番軽度の介護状態であり少しお手伝いが必要な程度、次いで要支援2、要介護1、要介護2…というように、数字が大きくなればなるほど心身の状態が悪く、より介護が必要な状態であるといえます。そして要介護5の方であれば、ほぼ寝たきりの状態となります。

介護度が重いほど、介護サービスを多く必要とするため、支給限度額は高く設定されています。この限度額の範囲内で介護サービスを利用している場合には、本人の負担は1~3割で済むのですが、限度額を超えてしまった場合はそのオーバーした金額を全額ご自身で負担することになります。

◎介護保険サービスの費用

介護保険のサービスはサービスごとに単位数が定められており、この単位を基準として介護サービス事業所に介護報酬が支払われる仕組みになっています。

基本的には1単位=10円ですが、人件費の差などの観点から地域によって単位数が若干異なり、1単位10~11.40円の範囲で変動があります。

今回はわかりやすくするために、1単位10円として説明をしていきます。

例えば下図をご覧いただくと、要支援1の限度額は5,032単位となっており、1単位10円で計算すると50,320円分のサービスまでであれば1~3割負担で利用可能です。もしも皆さんが1割負担だとしたら、上限いっぱいサービスを利用したとしても実際に支払うのは5,032円で済むということです。

しかし、例えば1,000単位オーバーして6,032単位分のサービスを利用したとしたらどうでしょうか。5,032単位までは限度基準額の範囲内なので1~3割負担となりますが、オーバーした10,000単位には割引が適用されません。そのため、1,000単位は全額(10割)実費の請求となり1割負担の場合であっても、限度額内である5,032円に加えて10,000円の支払いが生じるというわけです。

◎福祉用具購入費と住宅改修費

介護保険のサービスのなかには、福祉用具を斡旋してもらえる制度(「福祉用具販売」、「福祉用具貸与」)や、自宅で介護をしやすいようにスロープの取付や手すり設置などの改修ができる「住宅改修」というサービスもあります。福祉用具購入に関しては毎年度10万円、住宅改修は同一住宅において20万円が上限となっています。

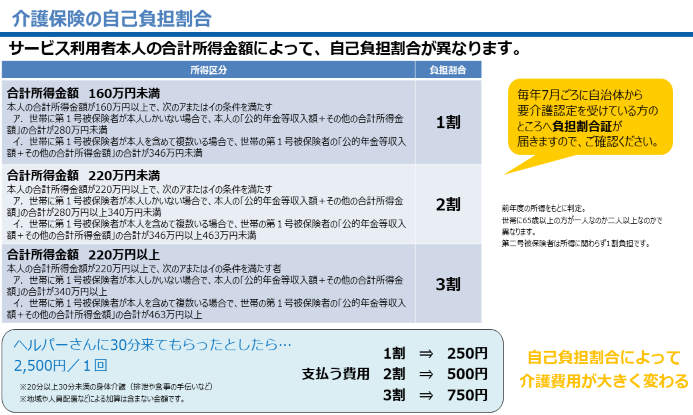

2. 介護保険の自己負担割合

介護保険の自己負担は1~3割と説明してきましたが、この割合は介護保険を利用する方の所得に応じて定められています。そのため、所得が高い方ほど自己負担割合が大きくなっていきます。自己負担割合によって介護にかかる費用は大きく変わります。

以下の図はその一例です。例えば、ヘルパーさんに30分間のサービスをお願いするのに1回2,500円がかかるとします。支給限度額の超過分がないと仮定したとき、支払う費用は1割負担の方なら250円、2割負担なら500円、3割負担なら750円となります。

ご自分の負担割合は、毎年6~7月ごろに各自治体から交付される「負担割合証」に記されています。介護サービスを利用する際は、この負担割合証と介護保険被保険者証を2枚一緒に準備して介護サービス事業者に提出しましょう。

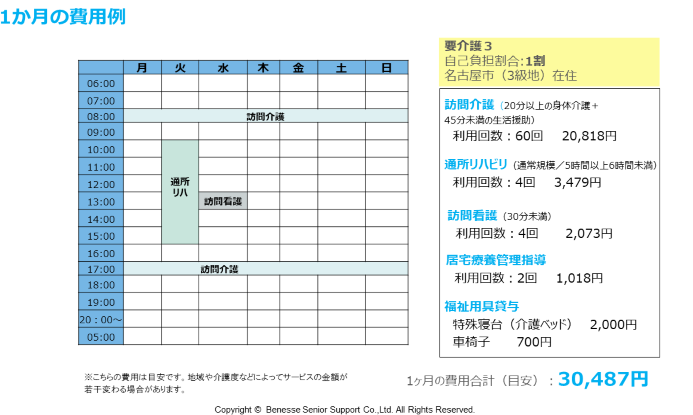

3. 介護保険サービスにかかる費用の例

最後に、実際にサービスを利用する際に、1ヶ月あたりでどのような自己負担が発生するのかを見ていきます。

こちらは「名古屋」に住んでいらっしゃる方で、「要介護3」で自己負担割合が「1割負担」の方の1ヶ月間(30日)の費用の内訳です。

毎日、朝晩2回の訪問介護と、週に1回の通所リハビリ、訪問看護、居宅療養管理指導(医療の専門職が訪問して療養上の管理・指導を行うサービス)、そして福祉用具貸与等を利用して、1ヶ月あたりの自己負担額は30,487円(概算)となっています。こちらはあくまで一例ではありますが、費用感のイメージとしてご参考にしてみてください。

※この記事は2023年4月時点での情報に基づき作成しており、内容・制度等は変わる可能性があります。