1. 地域密着型サービスとは?

地域密着型サービスとは、要介護状態になった人が住み慣れた地域で生活できるよう、自治体が主体となって行うサービスです。そのため、利用できるのはその自治体に住んでいる人に限られますが、サービスの基準は公平な仕組みになっており、自治体のニーズに沿ったサービスの整備を促進しています。

また、地域密着型サービスを提供する事業所は自治体が指定し、指導および監督を行うため、指定基準や報酬の設定などが公正である点も特徴の一つです。

2. 地域密着型サービスの種類

地域密着型サービスには以下の10種類があります。それぞれのサービスの特徴を簡単に説明します。

●定期巡回・随時対応型訪問介護看護

介護サービス利用者からの連絡や、定期的な巡回により、利用者の家での介護や療養を支援するサービスで、介護と看護が併用している点が特徴です。要介護と認定された人なら誰でも利用でき、サポートも24時間体制となっているため、持病を抱えている人でも安心して利用できます。

●夜間対応型訪問介護

夜間に行われる訪問介護で、定期巡回もしくは利用者からの連絡によって家で入浴や排せつのほか、食事などの介護を行います。ただし、看護サービスはありません。また、ここでいう夜間とは午後6時から午前8時までの時間帯になりますので、注意しておきましょう。

●地域密着型通所介護

通所介護という名前のとおり、利用者の家ではなく、デイサービスセンターなどで提供される介護サービスです。デイサービスセンターでは、日常生活を送るためのリハビリ訓練などが行われ、しかも施設の定員が18名以下となっていることから、手厚い介護サービスを受けられる点が特徴です。

●療養通所介護

療養通所介護とは、常に看護師による観察が必要な重度の要介護者や末期のがん患者を対象とした通所施設です。通常の通所介護サービスは、治療が必要な人は利用できませんが、療養通所介護なら治療が必要な人でも利用できます。利用できる人には条件があり、さらに利用定員が9名以下となっているため、通所時に病状が急変した際にも対応してもらえます。

●認知症対応型通所介護

デイサービスセンターを利用する介護になりますが、利用者が認知症であることに限定される点が他の通所介護と異なります。認知症対応型通所介護は「併設型」「単独型」「共用型」に分かれており、老人ホームなどに併設されたデイサービスセンターが併設型にあたります。共用型は共同生活を送る目的を持っており、後述する認知症対応型の共同生活介護が該当します。

●小規模多機能型居宅介護

利用者が自分の家やデイサービスセンターなどで介護サービスを受けることができ、短期間の宿泊も可能なサービスです。訪問介護、通所介護、そして宿泊介護のサービスが同じデイサービスセンターで受けられる点が特徴となっています。費用が定額のため、経済的な負担が軽いというメリットもあります。

●認知症対応型共同生活介護

認知症で要介護認定を受けた人が利用できる、共同生活を送るためのグループホームです。1つの住居で10名以下の認知症の人が共同生活を送り、介護スタッフも駐在するため、常時ケア体制が敷かれている点が特徴です。ただし、認知症の原因となる病気が急に現れたり進行したりする場合は利用できません。

●地域密着型特定施設入居者生活介護

地域密着型特定施設とは、定員が29名以下の老人ホームなどを指し、そこで介護サービスを受けられます。要介護1以上の認定を受けていなければ利用できませんが、看護師も駐在しており、医療面でのケアも受けられます。また、要介護者のほか配偶者も入居することが可能です。

●地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

地域密着型介護老人福祉施設とは、定員29名以下の特別養護老人ホームを指し、地域密着型サービスの計画に基づいた介護サービスを行う施設です。要介護3以上の認定を受けなければ利用できませんが、日常生活を送るための訓練や療養サービスも受けられます。

●看護小規模多機能型居宅介護

看護サービスへの依存度が高い人や退院直後などで身体の状態が安定していない人が利用できます。自宅への訪問介護のほか通所や短期宿泊も可能で、複合型サービスとも呼ばれています。特徴は看護サービスが常時提供される点と、利用回数の制限がない点です。そのため、利用者は自分の状態に合わせたサービスを受けられます。

3. 地域密着型サービスにかかる費用は?

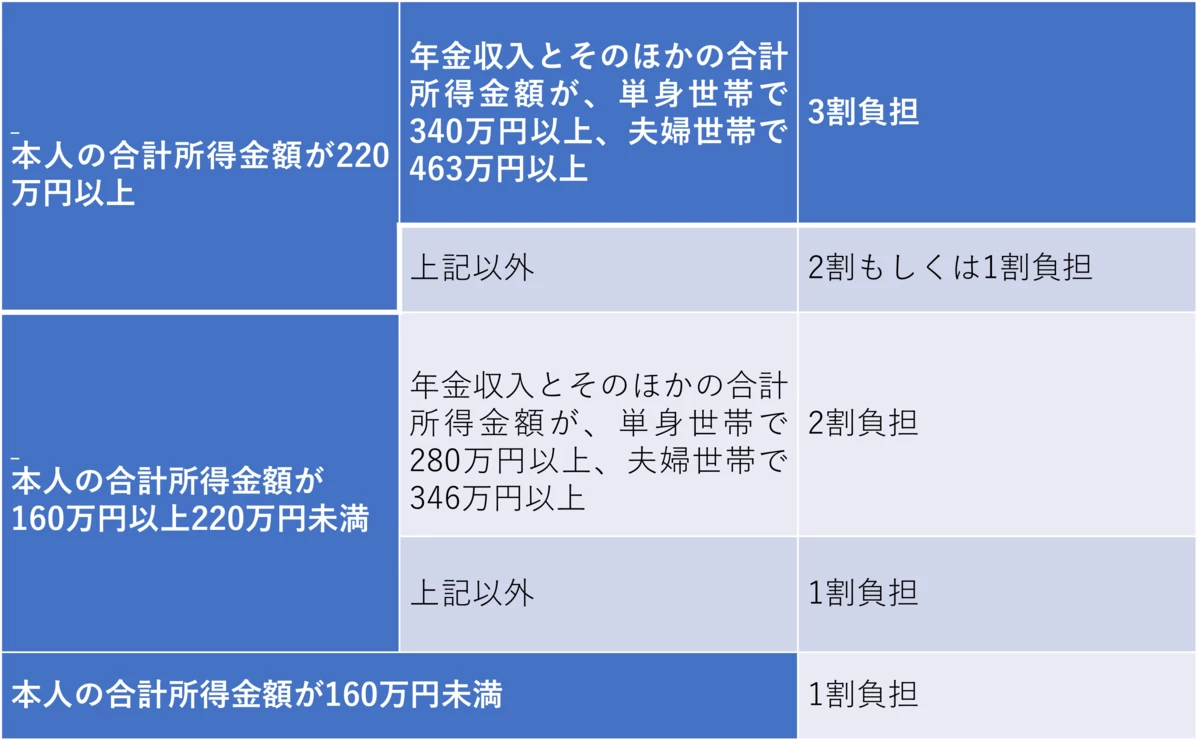

地域密着型サービスは介護保険の一環ですので、原則として1割負担です。ただし、一定以上の所得がある場合は、2割もしくは3割負担になります。 具体的には下図のように区分されています。 地域密着型サービスにかかる利用料は、本人の要介護状態と利用時間によって異なります。 仮に、要介護2の人が3~4時間デイサービスセンターを利用した場合の自己負担額(1割負担の場合)は576円です。また、利用するサービスによって加算額が発生するため、利用する前に自治体のホームページなどで基本料金および加算額を確認しておくようにしましょう。

4. 地域密着型サービスを利用する際の手続き

地域密着型サービスを利用する際には、まず自治体の介護保険窓口や地域支援センターへの問い合わせが必要です。その後、介護認定の申請を行い、ケアマネジャーにケアプランを作成してもらいます。利用する事務所との契約を結んだら、地域密着型サービスを利用できますが、問い合わせから実際に利用できるまで約1カ月程度の時間がかかるため、利用を考えたら早めに行動に移すようにしましょう。

5. まとめ

地域密着型サービスには多くの種類があり、サービス内容も多岐にわたります。また、認定されている要介護度の状態によっては利用できないサービスもありますので、自分の状態に一番合ったサービスを選び、利用することが大切です。どのサービスを利用したらいいか迷った際には、ケアマネジャーに相談してみましょう。

6. 監修者プロフィール

新井智美(あらい・ともみ)

1級ファイナンシャル・プランニング技能士

福岡大学法学部法律学科卒業。 2006年11月、世界共通水準のFP資格であるCFP®認定を受けると同時に、国家資格である1級ファイナンシャル・プランニング技能士を取得。 2017年10月に独立し、コンサルタントとしての個人向け相談や、資産運用などにまつわるセミナー講師のほか、大手金融メディアへの執筆および監修に携わる。