「介護服」というと、着やすい、着させやすいなど、機能性を重視したものを想像することが多いのではないかと思います。しかし、昨今ではそんな固定観念を覆す動きも出てきています。その一例として、ファッション性と機能性、着心地の良さを兼ね備えた服作りで注目を集めるのが「こうのふく」(広島県)。設立から7年を迎え、今年新たにブランドをスタートさせた同社の代表、中藤友栄さんに話を伺うべく、仕事場も兼ねたご自宅を訪ねました。

中藤友栄(なかとう ともえ)

広島県出身。1967年生まれ。次男と父の介護経験から、着替えが困難な方々のための機能的でおしゃれな服を提供したいと考え、2018年に「こうのふく」を創業。自社開発のオリジナルガーゼ生地で、着心地とデザイン性を両立させた製品を提供。個々のニーズに合わせたカスタマイズに対応し、一人ひとりに寄り添ったサービスを展開。ひろしま医療関連産業研究会会員、一般社団法人日本ケアラー連盟応援会員。

淡いブルーやピンクなど、ナチュラルな色味と光沢のある質感が美しいガーゼ生地でできた、ゆったりとしたつくりのシャツを着た老若男女の姿。これは、中藤さんの会社、こうのふくが今年の2月に発表した新ブランド「キルキセキ」のパンフレットのビジュアルです。成人に近い体格の人であれば、年齢やジェンダー、身体の状態にかかわらず身に着けることができ、カジュアルでありながら、いわゆるパジャマとは一線を画した服。そして、そんな見た目だけでなく、実は着る人ごとの困りごとに応じたカスタマイズができるという、究極の機能性も備えているといいます。

そんなものづくりの発想はどこから現れたのでしょう? まずは、こうのふく立ち上げの経緯から話をお伺いしました。

●設立の経緯

「こうのふく自体は、2018年に開業届を出して、個人事業主としてスタートしました。それまで起業などまったく考えてはいなかったですし、アパレルでの経験や縫製の経験も全然なかったんです。ただ、事業での目標や作りたいものについてはイメージができていたので、まずはサポートしてくれる機関を探したんです」

写真上:こうのふくの代表、中藤友栄さん。

写真下:中藤さんの仕事場。

思い立ったら即行動の中藤さんは、地元広島の起業相談窓口に掛け合い、そこから広島市の支援制度に繋がり、2018年の「広島市創業チャレンジ・ベンチャー支援事業」に申請し、支援事業として認定されたといいます。

「服作りのきっかけは、2歳の時に急性脳症で寝たきりになってしまった次男のために独学で着せやすくてかわいい服を作り始めたことです。もともと器用な方ではないので、商品として販売するならやはり縫製のプロの方の手を借りたいと思いまして、広島市で小さな縫製工場をされている事業者さんを紹介していただいて、その方と相談しながら第一作目を作りました。

パジャマっぽくない、お洒落な感じで作ってほしいとお願いしました。生地も普通の手芸店で売っているようなものを取り寄せて作ったんです。

写真上:こうのふくの記念すべき第1作目の商品。

肩と脇のところを開いて、袖のところにはファスナーをつけました。こうすると、寝たままで体を起こさずに着せ替えができるんです。これは、子どものための服を作ってきた中で行き着いたもので、介護士さんたちにも評判でした。ただ、頭の中で思っていたものを形にしてみると『あれっ?』という感じで……あまりおしゃれじゃないなと思いました。2018年の時点ではそもそも介護服というものがそれほど世の中になく、参考にするものもなかったので、いろんな方に着ていただいて、ご意見をいただきながら改良していったという感じです」

● 開業後の苦労と厳しい現実

開業後の第一作目のシャツは、地元の情報誌への掲載や障がい者や高齢者の施設へのお知らせ、小規模な展示会などを通じて発表し、プレゼントや貸出し、ネットを通じての販売なども試みたといいます。

「ところが、反応は思ったほどではなかったんです。というのも、介護の服といっても、寝たきりというほど重度の方となると人数も限られますし、そういう状態になると施設にお預けする状態になるため、家族など身の周りの方が便利な服を探すということが少なかったのだと思います。ただ、その後政府の方針が変わってきて、在宅で介護をされる方がだんだん増えてきました。在宅介護になると訪問介護サービスなどを使うことが多くなりますが、それでも家族の負担は大きくて、情報にあたる暇もないという状態の方が多い。そんなわけで、本当に必要な人に全然届いていない、という実感がありました。

実際のところ、ホームページで買ってくださったのはたった1名だったんです。いいことやってるね、というようなお褒めの言葉を掛けてくれる方はたくさんいたのですが、皆さん自分たちに必要かといったらそこまでではないし、ましてやお金を出すほどではないというのが正直な反応だったんです」

スタート時に作った製品の価格は1万円ほどで、その価格でも利益は度外視だったとはいえ、「高い」と言われてしまったといいます。それでも、2018年には地元の広島銀行が主催するビジネスプランコンテストに応募して賞を受賞(第25回ひろしまベンチャー育成賞)したり、2020年にも受賞(第4回中国地域女性 ビジネスプランコンテストSOERUワークライフシナジー賞)するなど、地域では注目を集める存在となっていきました。

しかし、その過程でつながりを得た介護施設周りの企業に事業についての相談をするも、「(介護)服は売れない」と言われてしまったのだそうです。

「服は介護保険の適用にならない嗜好品というか、着る人それぞれの趣味があるものだから、というのが理由でした。私が作りたい服の話をしても、それはそもそも売り場がない、市場がないという話になってしまって。(中略)被介護者から『こういうのが欲しい』と言われ、『はい、やります』というのが、介護の世界だと。だから、こちらから何かを提案すると、介護される側、障がいがある側の人たちは、『自分たちを食い物にしているビジネスの人だ』という反応になる方が多くて。もちろん、好意的に受け止めて応援してくださる方もいらっしゃいましたが、本当に泣きそうなくらい悲しかったこともあります」

障がいのある子どもと高齢の親の介護経験から服作りを始め、服の力を信じ、その志を広めることで人の役に立ちたいと起業した中藤さん。地元では注目や期待を集めながら、製造や販売の面で現実の壁にぶち当たってしまいました。しかし、そこから徐々に状況が変化していきます。

●新型コロナウイルス(以下コロナ)による世の中の変化が飛躍の転機に

「そんな中で試作品を作りながら、2019年くらいに自社生地(播州織りのダブルガーゼ生地)が出来上がりました。壁はありながらもいいよって言ってくれる人や応援してくれる人が徐々に広がって、従来とは異なった方向のビジネスとしてやっていきたい、って思っていた矢先、2020年にコロナが来たんです。

2月頃、展示会の開催を予定していたのですが、コロナが来て一斉に展示会ができなくなってしまったんです。途方に暮れていたら、マスク不足に気付いたんです。私は基本的に、困ってる人を助けたいという質なので、じゃあマスクを作ってみるかな、と思って作ったら、ネットでバンバン売れたんです(笑)。

当時、布マスクは1枚1000円ほどで売られていることが多かったところ、私は1枚4、500円で売っていたら、山ほど注文が来て。それまでは収益を上げるというところで困っていたので、ちょっと息を吹き返したんです。

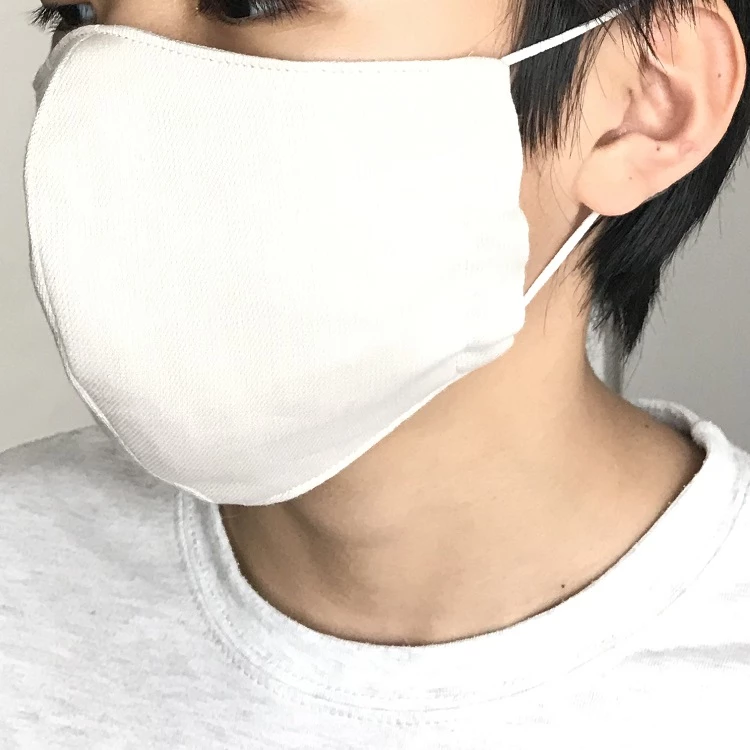

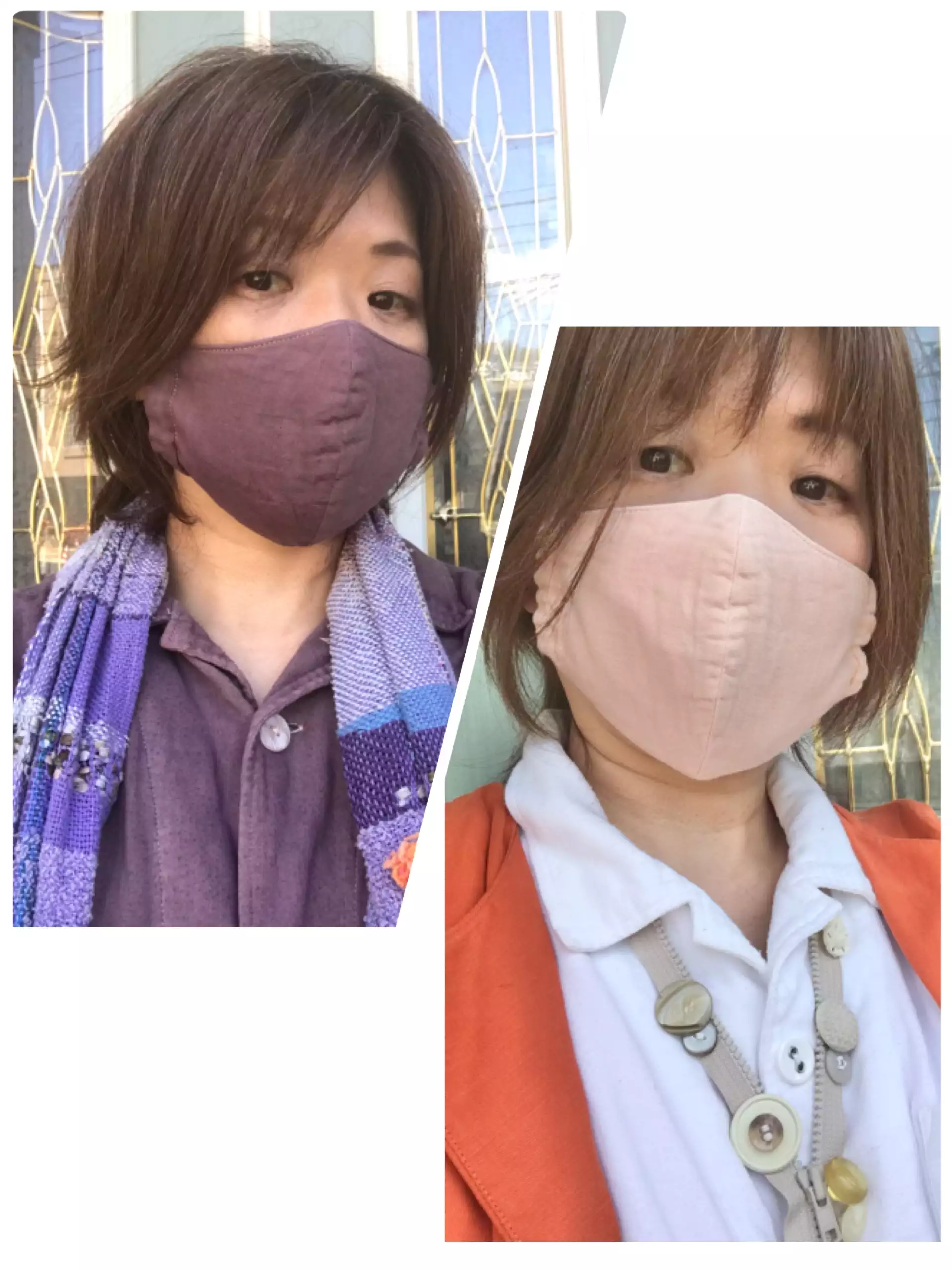

写真上:コロナ禍の初期にこうのふくで製造・販売した白マスク。

写真下:現在製造・販売しているカラフルなマスク。染めは福祉作業所で草木染めをしてもらっているのだそう。

その代わり、困っている人たちのところに商品を届けられない環境は続いていまして。広島の周辺地域だけではなくて、やはり全国の方に届けていかなければ、と思い、ネットショップを作ったんです。

最初は本当に素人みたいな作りだったんですが、ページの改良や検索の順位を上げる工夫などにも力を入れ始めて。あと、私が所属していた全国的な組織である「重症児を守る会」の会報紙に、こういう活動をしている元会員の方がいますよ、というかたちで記事を載せてもらったら、九州、北海道、関東、関西と全国からポツポツとお客様からオーダーが入り始めたんです」

日本だけでなく、世界的なコロナの蔓延は、世の中のあらゆる事業や生活、価値観を変えることになりました。それによって大打撃を受けた会社や事業もありますが、中藤さん、そしてこうのふくにとっては、このコロナがビジネスの発展のための転機になった様です。

●カスタマイズへの対応という気づき

「今までは自分の家族周りなどの狭いところでの困りごとにしか対処していなかったところ、全国の方からお話を聞く中での気付きがあったのは、もう一つの転機になりました。

自分は面ファスナーを付けた服を作っていたんですが、在宅でおばあちゃんを介護していた方から、自分も面ファスナーの服を着せていたんだけど、施設に入ったら面ファスナーの服はダメだと言われた、と聞いたんです。施設だと衣服は洗濯後に乾燥機にかけられるのですが、面ファスナーの付いた衣服が混ざると、他の衣服にくっ付いてしまったり、破けてしまうらしいんです。テープ同士を合わせて洗濯ネットに入れて洗濯すればよいのですが、大人数の洗濯をする施設ではその対応は難しい。また、テープにゴミがつくと使えなくなってしまうという問題もあって。

でも、面ファスナーが全部ダメかというわけではなくて。在宅介護をされていて、ヘルパーさんの訪問介護を受けている方などは、面ファスナーが付いた服の方が早くて楽ですし、洗濯の際は家族の方がちゃんとやってくれるから、面ファスナーがいいんですと。

人によってそんなにニーズが違うなら、面ファスナーの付いた服だけを大量生産で作ってコストを下げるというだけではダメだということが分かったんです。細部についても、お客様一人ひとりの希望に寄り添っていく形の製品作りを、そのときに確立しました」

この、「一人ひとりの希望に寄り添う製品作り」とは、購入を希望する方の身体の状態や生活環境などを電話やLINEなどの方法でくわしく聞くというカウンセリングのようなプロセスを経て、製品の細部についての提案をする、というものです。こうのふくでは現在もこの手法で一着ずつていねいに製造し、お客様のもとに届けることを続けています。これだけ手間をかけると一着分のコストは嵩み、製品の価格はどうしても高めになりますが、新品を買う余裕がないという方には既製品のリフォームの案内もされているのだそうです。

写真上:腕の部分がスナップボタンで開閉できるシャツ。骨折などのけがや点滴や注射の際にも対応がしやすく、寝たまま着させる場合にも便利。

写真下:こうのふくで製造・販売している首下がり対策ヘアバンドの使い方を説明してくれている際の様子。お客様の困りごとを受けて、中藤さんが開発した商品で受注生産となっています。

「人間、食べることや着ることなど、いろんな面でそのこだわりをちゃんと提供できるということ自体がすごく私の琴線に触れるんです。衣服周りだけでなく、そんな理念をもった会社や団体と繋がりを持って、困っている方たちが、その方自身の生活を生きる、ということを最後までサポートしたいと思っています」

中藤さんが2025年の2月にスタートさせたブランド「キルキセキ」。新しい取り組みであるこのブランドの始動にはどんな思いがあるのでしょうか。まず、このネーミングについてお聞きしました。

写真上・下:キルキセキの商品ラインナップ。

「このネーミングにはたくさん背景があって、実はあるペルソナを想定しているんです。

服にこだわりのあるお母さんをもつ方がいて、でもそのお母さんにも介護が必要になり、オシャレが好きだったのに認知症が進んで着ることも億劫になってしまい、見た目に全然構わなくなってしまった。だけれど、このキルキセのお洋服……色が素敵、着替えがしやすい……を着ることで、ヘルパーさんにもスムーズに着替えをしてもらえて本人も着心地がよさそうだと。そんな一瞬は、体の機能や気力などがどんどん落ちていく中、そこから蘇る“奇跡”なんじゃないかな、と。そんなストーリーがあるんです。着ることで奇跡を起こす、という意味合いでこのネーミングになったんです。

お洋服って生きる力になると思うんです。どんなに元気でも、衰えていても、そして亡くなる直前も、必ずお洋服は着ています。ですから、いろいろなことができなくなってしまっても、最後までお母さん、お父さんらしかったね、って言ってもらえたら素晴らしいことだと思うんです。着ることって、その人のアイデンティティーが出るものですし」

●介護が必要な状態ではなくても着れるということの意味

こうのふくでは、一人ひとりのお客様とのつながりも強く、リピートして買ってくださる方も多いのだそう。そんなエピソードを語りながら、思わず瞳が潤んでしまうほど情の厚い方なのですが、その反面、事業の展望についてはしっかりとした目論見をお持ちであるということがわかりました。

「今、私くらいの年代の人があと10~20年経った時、介護に便利な洋服のニーズは絶対高まってくると思うんです。これからの時代、高齢者となるのはバブル経済を経験した世代の方たちです。その時に困らないよう、今、頑張ってこの事業を形にしていかなければ、と思っています。

今回、キルキセキを発表したのは、市場を作るためでもあるんです。こうのふくを継続していけるようにしたいと思った時に、今はまだガラスの天井があると感じていまして。そこを突破しないとどんなに頑張ったところで必要な人に届かない。そのためには、介護度が軽い人から重い人まで、長い介護生活の中でずっと着られて、状況に応じてカスタマイズできる服が必要だと思っています。

今、事業理念を広めるために講演活動も行っています。先日も中小企業支援センターさんの研修会でプレゼンをしたのですが、ある支援者から、『この洋服を介護が必要ない状態でも着てもらえる、ということが、介護が必要な人のための洋服の市場を作るために貢献している、という切り口もあるよね』と言われたんですが、なるほどと思ったんです。今って、大人も利用できて、支払った額の一部が子どもの為になる子ども食堂があったり、何かを消費した利益の一部が別の場所で使われる仕組みなどがありますよね? そういうことに興味がありますし、こうのふく、そしてキルキセキは、そういう仕組みをつくっていけるブランドになれるんじゃないかなと思っています」

●商品価格、事業の拡大と継承……これからの課題

こうのふくでの事業を通じて、より暮らしやすく、やさしい世界への展望をもつ中藤さんに、現在の課題やそれについての展望をお聞きしました。

「現在の課題としては製品の価格のことがあります。ブランドを広めたいのなら、今の価格設定はちょっと高すぎるのでは、というご指摘があり、私もこの価格問題をなんとかしたいと思っています。こうなってしまう原因は、生地代よりも縫製工賃の高さです。生地は1000m織って400着ぐらい作れるのですが、個人事業者の私ではそれでもきつく、10000着くらい作らないと価格は下がらないんです。となると、国内では賄えないので海外で縫製しなければならない。将来的にはとりあえずベースの形だけは大きな会社で作り、カスタマイズの部分は国内でやる、という方法ができたらと考えています。

また、60歳までには何とか形にして、最終的には誰かが継いでくれたら、と思っています。実は以前、インスタ経由で大学生の方が、“将来こうのふくさんで働きたい”とコンタクトしてきてくれたことがあったんです。うちの基盤がしっかりしたらぜひ来てください、とお伝えしたんですが、そういう思いを持っている若い人たちに、この理念ごと継いでもらえたら、と思っています」

理念がなければ継続することは難しいけれど、志だけで利益を考えなければ広がりも継続も望めない。自由さとともに、現実の厳しさを目の当たりにすることは、起業家の宿命。現在も多くの課題に向き合っている中藤さんですが、高齢化が進む中、需要に反して人手不足や物価の高騰などで厳しい局面を迎えつつある業者も多い介護やシニアの市場についても伺ってみました。

「今は従来の介護事業者だけでは事業を維持するのが大変になってきていて、介護の現場に参入しにくかった事業者にもチャンスが回ってきているのではないかと思います。介護事業はそういった新規の事業者と手を結んでやっていかなければダメなんじゃないでしょうか。世の中は変わり始めているので、私たちも何とかチャンスをつかんで、事業としてお金儲けができる形にしていかないと、と思っています。

よく“理念と数字”と言われるんですけど、介護事業の周りには介護事業がお金になると思っている人たちがいます。それはいいのですが、そこに理念がないとその意図がわかってしまって、拒否反応が出てくる。すると悪循環になってしまうんですよね。でも、本当に理念を持って介護事業をやられている方もいっぱいいます。ユーザー側の意識も変わっていかなければならないのですが、それは変わってくださいとこちら側からいうのではなくて、どうすれば自然と意識を変えていけるかっていうところを考えなければと思っています」

〇 キヤスク

ここは元々ユニクロの社員さんだった方が立ちあげた会社です。今はZOZOTOWNさんとも連携されているようです。こうのふくでもリフォームをやりますとは言っていますけど、まずはこちらを紹介させてもらっています。こちらは本当に技術が高くて、しかも価格がお安いのが凄いんです。本当に今、注目している会社です。

〇 モードアオキ服飾研究所

この会社の方は介護施設の中に入り込んで「ファッション外来」というのをやっているんですよ。これは面白いな、絶対ありだなと思っています。

〇 SOLIT!

このSOLIT!さんはやっていることの規模が大きいんです。障がいのある方の中で、身体の部位の右と左でサイズが違う方がいらっしゃると思うのですが、そういった方のパターンを全部作っていて、それらを組み合わせ全てセミオーダーで生産されています。

〇 wafu

ここは介護服ではないのですが、すごく面白い。リネンの服を作っているブランドです。社長さんがYouTuberのような面白いことをされているユニークな方です。元々は縫製工場なので、基本的に全部自社で作って、売り出されるとすぐに完売になるような人気ぶりです。ここの面白いところは、作った後のメンテナンスを全部やりますという点。最後までちゃんと面倒をみますという感じで、服に対する愛がすごいと感心しています。

著者:MySCUE編集部

MySCUE (マイスキュー)は、家族や親しい方のシニアケアや介護をするケアラーに役立つ情報を提供しています。シニアケアをスマートに。誰もが笑顔で歳を重ね長生きを喜べる国となることを願っています。