在宅でシニアケアをしている方の中には、褥瘡(じょくそう)の発生を心配される方もいるでしょう。この記事では、褥瘡の原因から予防方法までくわしく解説します。日々のケアに取り入れられるポイントを一緒に確認していきましょう。

褥瘡(じょくそう)とは、一般的に「床ずれ」と呼ばれるもので、長時間同じ姿勢で過ごすことで、皮膚や皮下組織が圧迫され、血流が悪くなって生じる傷のことです。

最初は皮膚が赤くなる程度ですが、進行すると皮膚の下にポケット(空洞)をつくったり、細菌感染して膿が出るなど、重症化することもあります。

褥瘡が起こる主な原因として、以下の3つが挙げられます。

1. 圧迫:ベッドや車いすに座ったまま長時間同じ姿勢をとり続けると、皮膚と骨の間の血流が阻害され、組織が傷つきやすくなります。

2. ずれ・摩擦:身体を起こしたり、寝返りを打ったりするときに皮膚がずれてしまうと、肌に強い負担がかかります。

3. 湿潤・乾燥:汗や排せつ物で肌が湿った状態、あるいは極端に乾燥した状態は皮膚のバリア機能を低下させ、褥瘡のリスクを高めます。

これらの原因は複合的に作用することが多いため、日常的なケアでいかに圧迫を減らし、肌を清潔かつ適度に保湿できるかが褥瘡予防のポイントとなります。とくに高齢者は、皮膚の弾力やバリア機能が低下しているうえ、自力で体位を変えるのが難しいケースも多く、褥瘡ができやすい状態にあります。

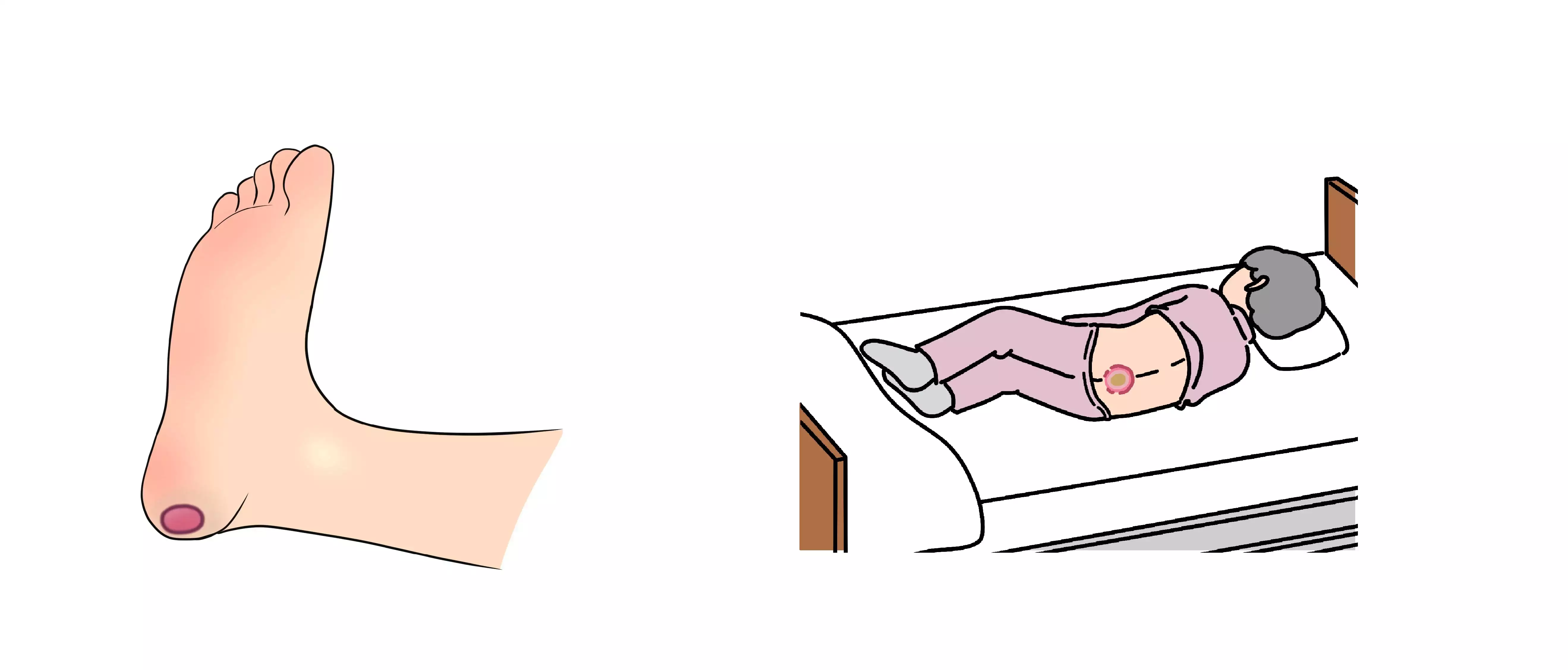

■ 褥瘡が特にできやすい身体の部位

・仙骨部(おしりの尾骨付近):仰向けで寝ている時間が長い方に起こりがちです。

・踵(かかと):ベッドに寝たまま足を動かす機会が少ない方は要注意。

・肩甲骨・肘・坐骨:骨が出ている部分は圧力が集中しやすく、褥瘡のリスクが高まります。

基本的には「骨ばった部位」に特に注意を払う必要があります。身体が直接ベッドに当たる部分は、赤みや痛みがないかを確かめましょう。

イラスト:イラストAC

■ 見逃してはいけない褥瘡の初期症状

褥瘡は早期に発見し、適切なケアを行うことで、重症化を防ぎやすくなります。初期段階で表れやすい症状には、以下のようなものがあります。

・皮膚の発赤:皮膚が赤くなるが、押しても白くならない。

・皮膚の硬化・腫れ:赤みのある皮膚が硬くなったり、軽く腫れたりする。

・皮膚の温度変化:熱を持っている、または冷たい。

・かゆみや痛み:違和感や軽い痛みを感じることがあるが、高齢者や感覚が低下している人では自覚がないことも。

・小さな傷・水疱:皮膚が薄くなったり、小さな水疱ができたりする。

こうした兆候に気づいたら、できるだけ早く対処することが大切です。放置すると悪化しやすく、治癒するまでに時間がかかるうえ、感染のリスクが高まる可能性もあります。

1. 定期的な体位変換を行う

同じ姿勢が続くと、圧迫された部位の血流が悪くなり、褥瘡の原因になります。2〜3時間ごとを目安に体位変換を行い、同じ部位に負担がかからないようにしましょう。

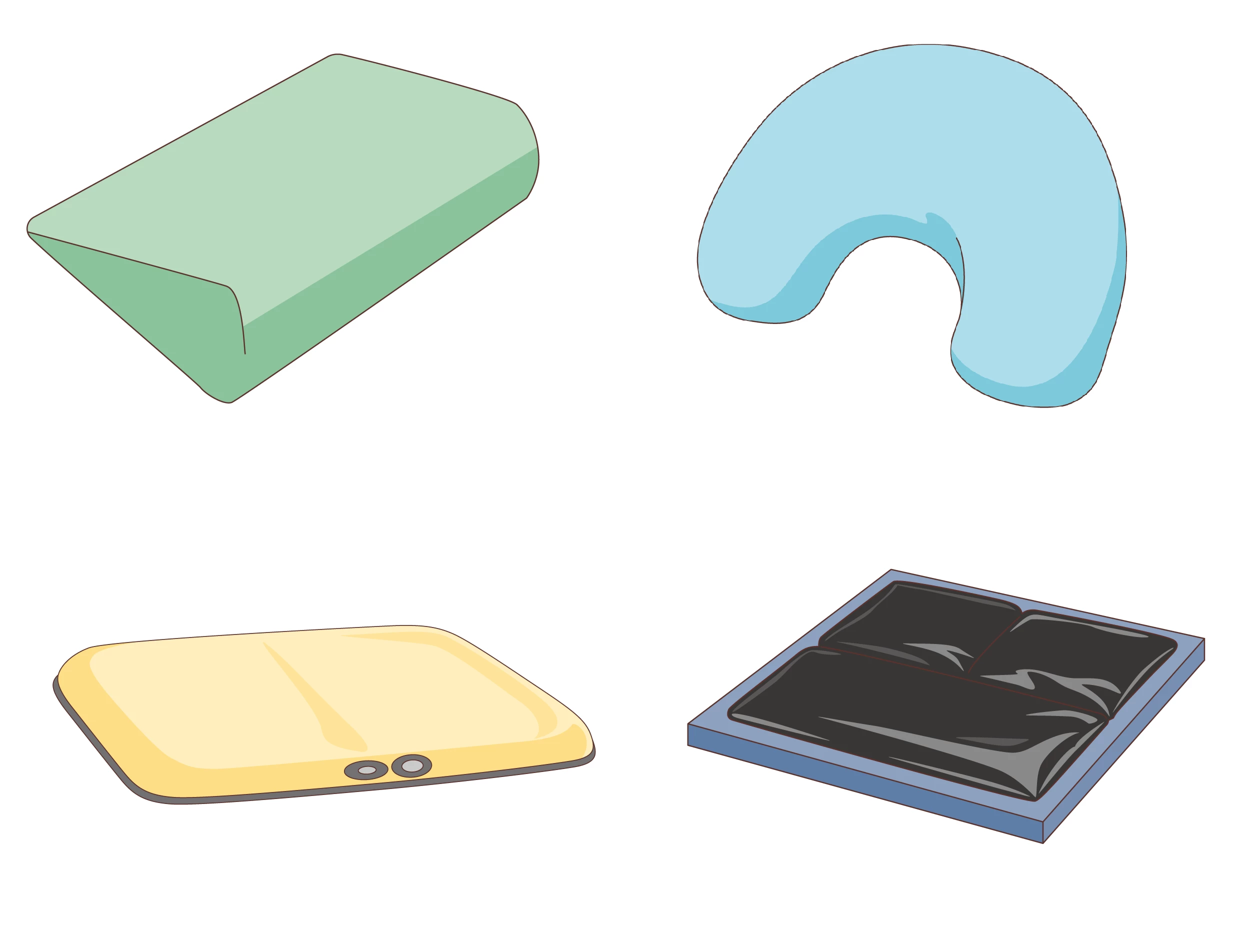

2. 圧迫を和らげる福祉用具を活用する

体圧分散のために作られたマットレスやクッションなどは、介護保険でレンタルできる場合があります。ケアマネジャーや医療・介護用品の専門店や福祉用具のレンタル事業所などに相談し、身体の状態に合った用具を選びましょう。

イラスト上:ポジショニングクッション

イラスト下:車いす用クッション(素材はウレタンフォームやゲル素材など)

▪イラスト素材:介護アンテナ より

3. 栄養管理を行う

栄養状態が悪いと、褥瘡ができやすく、また一度褥瘡ができると治りにくくなります。そのため、たんぱく質やビタミン・ミネラルなどを意識し、バランスのとれた食事を心がけることが大切です。

食欲が落ちているときは、主治医や管理栄養士に相談し、栄養補助食品の利用も検討してみましょう。

4. スキンケアを徹底する

皮膚が汗や排せつ物などで汚れたままだと、褥瘡ができやすくなります。入浴や清拭では、石けんを泡立ててやさしく洗い、肌を清潔に保つことが大切です。

さらに、保湿クリームなどで肌を乾燥から守ることも褥瘡予防につながります。

5. 適切なベッドや寝具を選ぶ

介護ベッドを利用すると、身体を起こしやすく、体位変換もしやすくなります。

さらに、高さや角度を調整できる機能があれば、ケアラーの負担軽減にもつながります。寝具を選ぶ際は、通気性や吸湿性に優れた素材を選び、寝汗や湿気がこもりにくいようにすることも大切です。

■ 褥瘡の状態別ケア方法

・赤みがある程度(初期段階)

圧迫を取り除き、患部を清潔に保つことが最優先です。保湿やガーゼ保護も有効な場合があります。

・皮膚がただれ始めている場合

患部の消毒や適切な被覆材の使用など専門的な処置が必要です。医療スタッフから指導を受けましょう。

・深い傷になっている場合

医師の診断のもと、褥瘡の深さや広がりに応じた治療が必要になります。医療スタッフの指示に従いましょう。

■ 医療機関への相談のタイミングと注意点

褥瘡が赤みを超えてじくじくした状態になった、または痛みが強いなどの症状がある場合は、早めに受診を検討してください。褥瘡は放置すると感染症のリスクが高まります。自己判断でケアを続けるのではなく、医師や訪問看護師と連携することが大切です。

褥瘡を防ぐには、こまめな体位変換やスキンケア、適切な寝具選びが大切です。気になる変化があれば早めに相談し、悪化を防ぎましょう。

著者:中谷 ミホ

福祉系短大を卒業後、介護職員・相談員・ケアマネジャーとして介護現場で20年活躍。現在はフリーライターとして、介護業界での経験を生かし、介護に関わる記事を多く執筆する。

保有資格:介護福祉士・ケアマネジャー・社会福祉士・保育士・福祉住環境コーディネーター3級