「終活」という言葉が広く知られるようになった今、エンディングノートを書いたり、身の回りを整理したりと、人生の締めくくりを意識する人は増えています。でも、いざ親の終活となると、何から始めればいいのかと戸惑う方も少なくありません。

前回に引き続き、葬儀業界で30年以上の経験を持つ株式会社Mシステムズ代表取締役・増井康高さんにお話を伺いました。これまで数多くの人生のエンディングとそのご遺族に寄り添ってきた経験から『終活は、エンディングノートを書き残すだけでは不十分で、家族と「共有」することが大切です』と語ります。そこで、増井さんの具体的な取り組みについてお聞きしました。

ー「終活は家族と共有することが大切」とおっしゃっています。エンディングノートを書き残すだけでは、なぜ不十分なのでしょうか?

「エンディングノート自体は、自分の意思を記録する素晴らしいツールです。しかし、それをただ書いただけで、誰にも内容や背景を伝えない『書きっぱなし』の状態にしてしまうと、かえって残された家族を困らせてしまう可能性があるんです。 一番避けたいのは、書いただけで誰にも内容を伝えず、まるで「置き手紙」のようになってしまうことです」

ー「置き手紙」のようだと、具体的にはどんなことが問題となるのですか?

「例えば、ノートに『亡くなったら樹木葬を希望します』とだけ書かれていたとします。しかし、ご家族には『代々のお墓はどうするの?』『そもそも近所に樹木葬ができる場所はあるの?』といった疑問が次々と湧いてきます。 故人の希望を叶えたいけれど、現実的に難しく、本人がどういう気持ちで書いたのかもわからないと、ご家族は大きな負担を感じてしまいます。

それに、日本語は曖昧な表現も多いですし、誰もが文章を書くのが得意なわけではありません。エンディングノートに書き残しても、家族に意図が正確に伝わらない、あるいは複数の解釈ができてしまうこともあります。もちろん、何も書き残さないよりはずっと良いのですが、情報が一方通行の「書きっぱなし」では、終活の目的を十分に果たせない可能性があるのです。

ー「共有」することが、なぜそれほど重要なのでしょうか?

「共有しないと、結局『わからない』からです。書かれた言葉の背景にある想いや、具体的な希望を理解するには、やはり直接言葉を交わすことが一番確実です。 それに、終活で考えるべきことは、お葬式やお墓のことだけではありません。財産管理、医療や介護の希望、家のこと、そして最近ではスマートフォンのようなデジタル遺品の問題など、『人・もの・お金』に関するあらゆる側面が含まれます。これらはご本人の意思だけでなく、ご家族それぞれの状況や考え方にも関わってくる非常にデリケートな問題です」

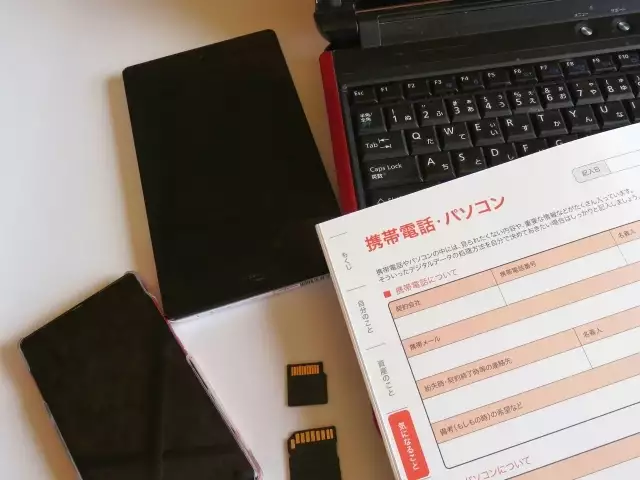

ーデジタル遺品、というのは具体的にどういうものでしょう?

「今や多くの方がスマートフォンを使っていますが、ロックを解除する方法は本人しか知らない場合が多いです。しかし、スマホの中にはネット上で保有していた資産のデータやサブスクの契約情報、大切な連絡先、思い出の写真といった重要な『財産』や『情報』が詰まっているわけです。 もし、ご本人が何も対策をしないまま亡くなってしまうと、誰もスマホを開けず、中の情報にアクセスできなくなるかもしれない。これは非常に困りますよね。

実は、AppleやGoogleでは、アカウントの所有者が亡くなった際に、事前に指定した人にアクセス権を渡したり、アカウントを管理したりできる仕組みを提供しています。これを生前に設定しておくことも、重要な終活の一つと言えます」

ーなるほど。そうした設定も、一人ではできませんね。

「その通りです。誰にアクセス権を託すのか、どうやって設定するのか、親御さんと話し合い、協力する必要があります。つまり、ここでもコミュニケーションが必須になるわけです。『もしもの時のために、この設定をしておきたいんだけど』といった会話は、死を直接的に連想させにくいので、比較的切り出しやすいかもしれません」

ー終活の話はやはり切り出しにくいものです。どのようなタイミングで話すのがよいでしょうか?

「タイミングは本当に難しいですよね。人にはそれぞれのタイミングがありますから。親御さんの方が話したいと思っていても、お子さんが仕事や子育てで忙しく「今はそんな気分じゃない」ということもあります。逆にお子さんが聞きたいと思っていても、親御さんが体調を崩していると、切り出しにくいものです。「今はまだ考えたくない」という時もあるでしょう。お互いの気持ちや状況が、終活の話をするのにぴったり合う瞬間というのは、実はそう多くないのかもしれません」

ーでは、どのようにきっかけを作ればよいのでしょうか?

「私がよくおすすめしているのは、『イベント』をきっかけにする方法です。たとえば、お誕生日会や敬老の日のお祝いの席などは、良い機会になるのではないでしょうか? みんなが集まって和やかな雰囲気の中であれば、少しデリケートな話題も比較的切り出しやすいかもしれません。理想を言えば、ご本人(親御さん)から切り出してもらえると、周りも自然と耳を傾けやすくなると思います」

ー終活というと、お葬式やお墓の話が中心になりがちですが、実際にはお金や相続、家のことなど、もっと広範な問題が含まれていますよね。

「正直なところ、残されたご家族が一番困るのは、葬儀の形式よりも、むしろお金や不動産、相続といった問題であることが多いんです。しかし、いきなり『相続はどうする?』『お金はどうなっているの?」と切り出すのは、非常に難しいですよね。『財産目当てではないか』と疑われたり、かえって家族間の関係をこじらせたりする可能性もあります」

ーたしかに、お金の話は特に切り出しにくいです。

「一つのアプローチとしてご提案したいのが『「お葬式」の話を入口にする』という方法です。お葬式は、死と直結するので『縁起でもない』話の代表格ですが、よく考えると、お金や家といった、利害が絡んで対立しやすいテーマとは少し性質が異なります。

『どんなお葬式がいい?』という質問は、ある意味『イベント』のプランニングに近い感覚で話せる可能性があるんです。『好きだったあの曲を流してほしい』とか、『孫が演奏してくれたら嬉しいな』とか。比較的、感情的にならずに希望を語りやすいテーマかもしれません。」

ーお葬式の希望という、比較的話しやすい話題から始めて、徐々に他のテーマにも広げていく、ということですね。

「そうです。そうした会話をきっかけにして、少しずつ『お墓はどうしようか』『家のことは…?』といった、より本質的で、しかし話しにくいテーマへと進めていく。 特に、親御さんがご健在なうちは、ご本人の意向を聞きながら調整できます。これが、もし親御さんが亡くなられた後であれば、兄弟姉妹だけで意向を統一するのは、想像以上に大変なことなんです。何十年も疎遠だったご兄弟がいるケースも珍しくありません。だからこそ、元気なうちに話し合っておくことが重要なんです」

ー最後に、終活にこれから取り組もうと考えている読者の方へ、メッセージをお願いします。

「エンディングノートを書くことももちろん大切ですが、それ以上に重要なのは、ご家族と顔を合わせて、言葉を交わし、お互いの気持ちや考えを『共有』することです。これまでお話ししたように、スマホのアクセス設定を手伝うことから始めてもいいし、お誕生会のようなイベントをきっかけにするのもいいでしょう。あるいは、お葬式の希望というテーマから会話を始めてみるのも一つの方法です。

最初から完璧を目指す必要はありません。まずは、少しずつでもできることから始めてみてください。大切なのは、コミュニケーションを諦めないことです。

生前にしっかりと話し合い、お互いの意思を共有しておくことができれば、いざという時に家族が迷ったり、対立したりするリスクを減らすことができます。皆さんが終活について考え、ご家族と話し合うための一歩を踏み出すきっかけになれば嬉しいですね」

「書きっぱなしのエンディングノートは置き手紙と同じ」という言葉に、ハッとさせられました。スマートフォンのアクセス権設定の話など、現代ならではの具体的なアドバイスはすぐに実践できそうです。この記事を読まれた皆さんが、ご家族と終活について話すきっかけを見つける一助となれば幸いです。

【プロフィール】

増井康高(ますい やすたか)

株式会社Mシステムズ代表取締役。家族の死をきっかけに大手葬儀社へ入社し、25年間で約2500件の葬儀を担当。葬儀・供養・相続・終活の専門家として活動し、講演実績も多数。「デジタル終活グループ」の運営や生前契約サービス「あんしん火葬」を手掛けるなど、時代のニーズに合わせた新しい終活・葬儀の形を提案している。

「あんしん火葬」https://anshin-kaso.jp/

写真(トップ):PIXTA

著者:中谷 ミホ

福祉系短大を卒業後、介護職員・相談員・ケアマネジャーとして介護現場で20年活躍。現在はフリーライターとして、介護業界での経験を生かし、介護に関わる記事を多く執筆する。

保有資格:介護福祉士・ケアマネジャー・社会福祉士・保育士・福祉住環境コーディネーター3級