1. 当事者の視点から認知症に迫る、革新的ハンドブック

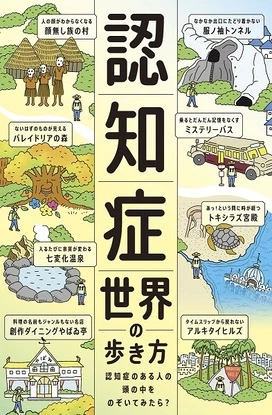

ユニークなタイトルをひと目見て、すでに興味を持たれた方も多いのではないでしょうか。カラフルなイラストが目を引く表紙には、「あっ!という間に時が経つ トキシラズ宮殿」「人の顔がわからなくなる 顔無し族の村」……と、不思議なフレーズがずらり。ページを開くと、巻頭には地図までついています。まるで旅のガイドブック、はたまたワクワク楽しめる絵本のよう。

そんなユーモアいっぱいのスタイルをとりながら、認知症を解説しているというのが、この本の特徴です。認知症は、脳の機能に障害が起こり記憶力や考える力が低下していくことにより、日常生活にさまざまな支障をきたしている状態をいいます。認知症を抱えるご本人はもちろん介護する家族にとっても、理解を深めるのがなかなか難しい症状です。

この本は、そもそも認知症とはどういうものなのかという出発点から始まり、認知症に日々向き合う中で浮かび上がってくる「なぜこうなるの?」「どうしてそんなことをするの?」といった疑問に、ひとつずつ答えを投げかけてくれます。認知症のある人々へのインタビューを重ね、それをもとに当事者側からの目線で、症状を解説。「認知症のある人の頭の中をのぞいてみたら?」というサブタイトルの通り、読む人自身が認知症の方の見ている世界や感覚を疑似体験するように知っていくのです。

写真下:『認知症世界の歩き方』(左・ライツ社)

2. “図解”スタイルが新鮮! 目で見ながら学ぶ楽しさも

この本の著者である筧裕介さんにお話を伺いました。筧さんは自身の会社「(issue+design)」(イシュー プラス デザイン)を率いて、デザインによって社会課題を解決するということに取り組んできました。デザインする対象はモノや場所だけにとどまらず、人々の活動や暮らし方を変えるアイデアにまで及びます。

「会社を立ち上げる前は広告代理店に勤務し、長年にわたり商業デザインを手掛けていました。デザインによるアプローチの可能性を実感したのはその頃です。現在は、介護や福祉、環境・気候危機、コミュニティ作りなどあらゆる分野でプロジェクトを運営しています」

『認知症世界の歩き方』は、どんなきっかけで生まれたのでしょうか。

「認知症というテーマをいかにポジティブに伝えられるか、多くの方に楽しんで知ってもらうことができるだろうか。そんな思いのもとに、この本の構成やデザインを考えました。過去にあった認知症に関する本は、医学的見地からの解説や、専門的な内容のものばかりで、介護をする方にとって実際に役立つものはまだ世の中にないと感じていました。それで、自分たちで作ってみようとチャレンジしたんです」

13の章から成るストーリー仕立てで、イラストや図もふんだんに使ってわかりやすく解説。認知症についてまだ知らない人が手に取ったとしても読みやすい内容です。これなら、気軽な気持ちで家族や周りの人へおすすめできそう。そんな“敷居の低さ”も魅力のひとつです。

写真下:著者の筧裕介さん

3. 知ることから始まる理解。そこから暮らしやすい社会へ

本を作るにあたり、認知症を抱える100人以上へのインタビューデータを参考にしたという筧さん。

「多くの方々に話を聞いて、驚くことも少なくなかったです。というのも、認知症の方々は、私たちが思ってもみなかったような考え方やものの見方をしているんです。周囲が『なぜ?』と思ってしまう不可解な行動も、ご本人にとってはちゃんと意味を成していて、その人なりに適切な行動をとっているんです。でも、その背景にある考えが見えてこないから、理解されない。そういったストーリーも本の中で紹介していますので、ぜひ読んでみてください」

「また、そもそも認知症自体に対する理解が進んでいない状態。それゆえに、ネガティブなイメージで捉えられがち。その無理解を解決して、社会全体がサポートする意識を持つようになることが大事だと、私たちは考えているんです」

まずは知ること。それが、未来へ踏み出す一歩に。『認知症世界の歩き方』の内容は、オンラインでも一部公開中です。サイトへのアクセスは「(issue+design)」の

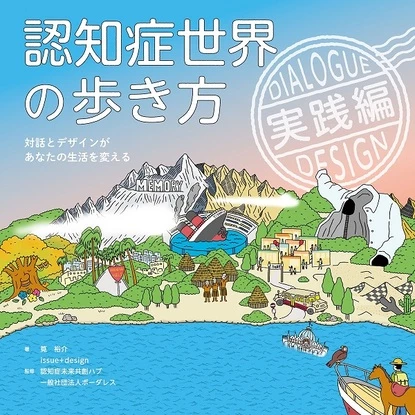

公式サイト から。ぜひチェックしてみてください。さらに、2023年3月には『認知症世界の歩き方 実践編』も出版されています。こちらは、認知症の方が生きる世界についての理解を、実生活に反映してみる、まさに“実践編”。認知症の方に接する際の対話のスキルや、認知症の方により暮らしやすい環境づくりのヒントを学ぶことができます。頼れるハンドブックとして、ぜひ2冊あわせてチェックしてみてください。

写真下:『認知症世界の歩き方 実践編』(

issue+design)。