遺産を巡ってご家族やご親族でトラブルになる「争続」が最近増えています。大切なご家族にせっかく遺産を遺したのに、その遺産がきっかけでご家族の間に遺恨が残る……。そんな悲しい事態に陥らないために、今回は遺言でできる「争族対策」について一緒に考えてみたいと思います。

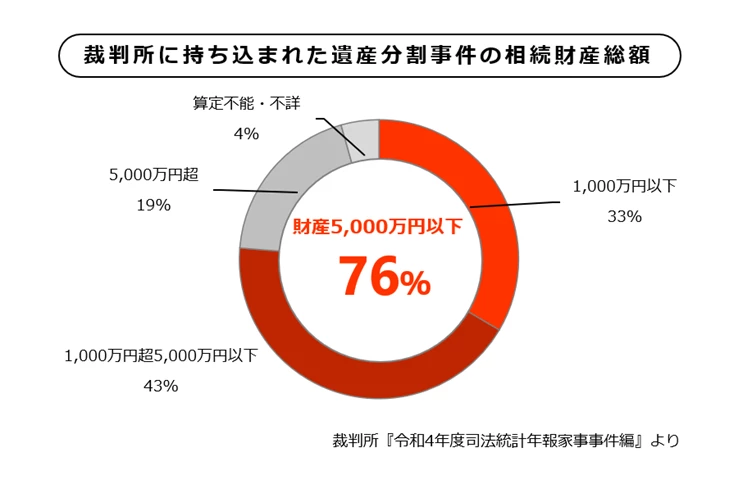

相続と聞くと“お金持ちだけの問題”と考えられがちです。しかし、実際に起こっている相続のトラブルのうち家庭裁判所まで持ち込まれたケースを見てみると、遺産が5,000万円以下のものが全体の約7割を占めていて、中でも一番揉めるのは遺産が2,000万円前後の相続税申告が不要なケースだと言われています(*1)。相続のトラブルは莫大な財産を持つ一部のお金持ちだけの問題ではありません。大多数の一般家庭でも起こりえるごく普通のトラブルなのです。

*1:裁判所に持ち込まれた遺産分割事件の相続財産総額。

生前にできる「争族対策」として最も一般的な方法が遺言です。遺言書にはさまざまな事を書いておくことができますが、一番大事なことは《誰に・どの財産を・どのような割合で譲るかについてあらかじめ決めておくことができる》という点です。

遺産相続の手続きは、遺言があるかないかで大きく変わります。遺言がない場合は、法律で定められた相続人全員で「遺産分割協議」を行い、誰がどの財産を取得するかを話し合いで決めなければなりません。

これに対し、遺言がある場合は、たとえ個々の相続人が自分の権利を主張したとしても、原則として遺言に書いてある内容が優先されます。相続人同士で遺産の分け方を話し合う遺産分割協議も、遺言があれば必要ありません。

遺産相続において自分の想いを形にして示すことができること。そして、相続人間で面識がないなど、相続人同士の話し合いが難しい場合でも、相続手続きをスムーズに進められること。これが遺言書を作る最大のメリットです。

(1)離婚歴がある家庭

夫婦のどちらかに離婚歴がある家庭は相続の時に問題になることが少なくありません。元配偶者との間に子供がいる場合は特に注意が必要です。離婚後にその子供と疎遠になっている場合、遺産分割協議の時に話し合いがまとまらない恐れがありますので、法的に有効な遺言を準備しておくことが不可欠でしょう。

(2)子供のいない夫婦

子供のいない夫婦で相続が起きた場合、残された配偶者だけではなく、亡くなった方の両親や兄弟姉妹、場合によっては甥姪が相続人になることをご存じでしょうか? 一人残された配偶者はこれらの相続人たちと遺産分割協議を行う必要があるため、ふだん交流のない相続人たちにある日突然“相続権”を主張されてトラブルになるケースが後を絶ちません。そうした事態に備えて、遺言書を書きましょう。

(3)相続人がいない場合

法律上、相続人は一定範囲の親族に限られていますので、交流のある親族がいても相続人がいない場合があります。この場合、遺産は原則として国庫に帰属することになり、お世話になった方がいても、その方に遺産を渡すことはできません。また、遺産や遺品を管理する権限のある者がいないため、放置されてしまう可能性もあります。

しかし、このような場合でも遺言書を作成することにより、遺産を贈与・寄付することや、相続人と同様の権利を与えることが可能となります。

身元保証サービスは、病院の入院時や介護施設に入居する際に、家族や親族に身元保証人の引き受けを期待できない高齢者が安心して介護や医療のサービスを受ける環境を整えるために必要なサービスです。

総務省による2022年3月の調査では、病院・施設の9割以上が入院・入所の希望者に身元保証人等を求めていることが明らかになっており、身元保証サービスの需要は近年ますます高まっています。

その反面、総務省が2023年8月に身元保証事業者に対して行った実態調査で、複雑な契約内容や費用体系が不透明である点、一部の事業者において顧客からの預かり金の管理方法がずさんである点などが問題点として指摘されています。そのため、身元保証サービスを利用する際には、信頼性の高い提供業者を選び、サービスの内容と費用について明確な説明を受けることが大切です。

また、“おひとりさま”が認知症になった場合の財産管理の備えとして、信頼できる専門家との間で任意後見契約を締結するという方法もあります。

今回は遺言で対策できる3つの相続トラブルについてご紹介しました。大切なご家族が幸せな相続を迎えるために、財産の多い少ないに関係なく、遺言を遺しておくことが重要です。ただし、遺言は法的に無効となることもありますので、書き方や内容には十分注意が必要です。トラブルを起こさない遺言の準備は簡単ではありません。

イオン銀行では、山田エスクロー信託と提携し、「争族」を未然に防ぐ対策として、「遺言信託」をご案内しています。「遺言信託」は、遺言書の作成・保管から遺言の執行(遺言書の内容の実現)まで遺産相続の手続きを最初から最後まで専門家がサポートするサービスです。

「遺言書は死ぬ間際に書けばいい」「自分はまだ元気だから」と書くのをためらってはいませんか? 遺言書を書くのを先延ばしにした結果、亡くなる前の数年にわたり、病気を抱えて自由に動けなかったり、認知症にかかったりと、結局書くことができずに亡くなるお客様もおられます。遺言はいつでも書き直せますので、相続への備えは早いうちから始めておくのが安心です。どうぞお気軽にイオン銀行の店舗までご相談にお越しください。

■イオン銀行の相続相談(遺言信託・遺産整理)紹介サービスはこちらをご覧ください

→イオン銀行ホームページ

【今回のまとめ】

・遺産分割協議では財産の多い少ないに関係なくトラブルになる可能性があります

・有効な遺言があれば遺産分割協議をせずに相続ができます

・相続人間での話し合いが難しい場合や相続人がいない場合には、遺言が特に有効です

・生前対策としての身元保証サービスも賢く利用しましょう

・遺言書は元気なうちに書いておきましょう

※本ページは2024年1月時点での法令に基づいて作成された情報であり、その正確性・完全性・最新性等の内容を保証するものではありません。また、今後予告なしに変更されることがあります。

山田エスクロー信託は、国内に4支社43の支店を展開する信託会社であり、山田グループに所属する司法書士・税理士・弁護士等の専門家と連携することで相続に関するワンストップサービスを提供できる点に強みを持つ。また、2022年1月より取り扱いを開始した死後事務・任意後見業務は、お客さまが元気な時からお付き合いが始まり、認知症発症時の財産の管理や介護・福祉サービスの手配、亡くなった後の葬儀や納骨・遺品整理の手配まで、長期に渡りお客さまの人生に伴走するサービスである。特に「死後事務」業務については、信託会社としては国内初の試みであり(山田エスクロー信託調べ)、遺言信託と組み合わせる事で死後に必要な全ての手続きをカバーすることができるため、”おひとりさま”問題の解決策として、近年注目を集めている。

著者:株式会社イオン銀行

金融業、保険業

株式会社イオン銀行

イオン銀行では、少子高齢化や法改正等を背景に拡大する相続や税金に関するご相談ニーズに対応するため、株式会社山田エスクロー信託を取次先とする『相続相談(遺言信託・遺産整理)紹介サービス』、税理士法人山田合同事務所を取次先とする『税務相談紹介サービス』をご提供いたしております。

お客さまのさまざまなお悩みに寄り添い、お応えするため、当社の持つ、365日朝から夜まで、お買い物ついでにお立ち寄りいただける“親しみやすさ”や“身近さ”と、山田グループの高い専門性や豊富な実績を併せることで、お客さまのご不安の解消のお手伝いをさせていただきます。どうぞお気軽にお立ち寄りください。