1. 介護保険証介護保険被保険者証の交付条件

40歳になると加入が義務付けられる介護保険ですが、すべての人に介護保険証が交付されるのではありません。年齢によって交付される条件が異なります。

以下で確認していきましょう。

●65歳以上(第1号被保険者)の場合

65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険証は、65歳になったときに自治体から自動的に交付されます。特別な手続きは必要ありません。

紙製で三つ折りの保険証が郵送で届きますので、氏名や住所など記載内容に間違いがないか確認しましょう。また、すぐに介護保険のサービスを使う予定のない方は、なくさないように大切に保管しておきましょう。

●40歳以上65歳未満(第2号被保険者)の場合

40歳以上65歳未満(第2号被保険者)の方の介護保険証は、介護が必要な状態となったときに交付を受けられます。

詳しく説明すると、加齢に起因する特定疾病※が原因で介護が必要となったときに、自治体に申請し、要介護(または要支援)認定を受けた場合のみ、介護保険証が交付されます。

※特定疾病には、16の疾病が定められています。

2. 介護保険証が必要な場面

介護保険証は下記のような場面で必要となります。

・要介護認定を申請するとき(65歳以上の方)

・ケアプランの作成を依頼するとき

・介護サービスを利用するとき

介護保険証を呈示するだけでは、介護サービスを利用することはできません。

65歳以上の方は、要介護認定を申請する際に介護保険証が必要です。自治体の窓口に持参し、申請書とともに提出します。(40〜64歳の方の場合は、まだ介護保険証がないため、健康保険証で申請します)

次に、介護保険証が必要となる場面は、ケアマネジャーにケアプランの作成を依頼するときと、介護サービスを利用するときです。

ケアマネジャーや利用する介護サービスの提供事業者に呈示して、介護保険証に記載されている要介護度や、認定の有効期間などの内容を確認してもらう必要があります。

3. 要介護認定の申請方法

介護保険証を使うには、まずは要介護認定の申請が必要です。

ここでは、要介護認定の申請方法について見ていきましょう。

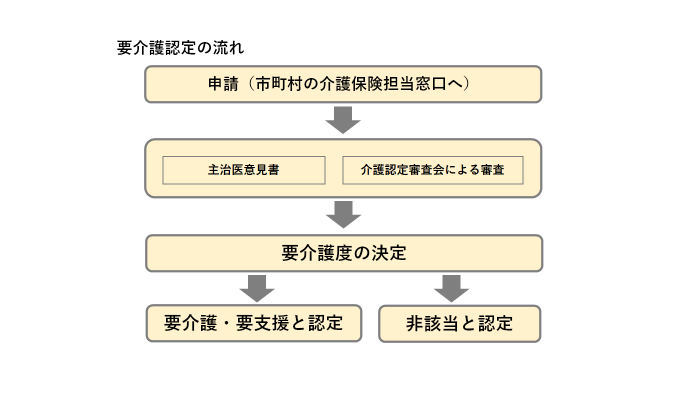

【 要介護認定の手続きの流れ】

要介護認定の申請は、お住まいの地域の役所の介護保険担当窓口に出向いて行います。

要介護認定の手続きの流れは、以下の図の通りです。

要介護認定を受けると、介護保険証に要介護度と認定の有効期間が記されます。要介護度は「要介護1〜5」と「要支援1〜2」の7段階です。要介護や要支援と認められない「非該当(自立)」もあります。

4. 介護保険証を紛失した場合の手続き方法

65歳以上の方の中には、要介護認定の申請をするときになって「介護保険証が見当たらない」と慌てる人も少なくありません。

介護保険証を紛失した場合は、お住まいの地域の役所での「再交付」の手続きが必要です。

【介護保険証の再交付手続き】

介護保険証の再交付手続きは、自治体の介護保険担当窓口で行います。

本人が窓口に行くことができない場合は、家族やケアマネジャー、介護サービス事業所のスタッフに代行してもらうことも可能です。

自治体によっては、郵送やインターネットで手続きができる場合もありますので、自治体ホームページなどで確認してください。

再交付には、以下の書類が必要です。(自治体により異なります)

・介護保険被保険者証再交付申請書(自治体ホームページからダウンロード可能)

・紛失者のマイナンバーカード

・委任状(代行の場合に必要)

・手続きを代行する人の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)

再交付された介護保険証は、申請から手元に届くまでに1週間程度かかります。自治体によっては即日発行される場合もあります。

5. おわりに

介護保険証は、要介護認定の申請や介護サービスを利用する時に必要です。

介護保険証は65歳になると自動的に交付されますが、40歳以上65歳未満の方は、介護が必要な状態となったときに、自分で自治体に申請する必要があります。

介護が必要となったときに、スムーズに介護サービスを利用開始するためにも、この記事を参考に、介護保険証の使い方を知っておきましょう。