1. 介護保険申請からサービス開始までのステップ

介護サービスの利用が始まるまでの間には様々なステップがあります。今回は介護保険申請の流れを見ていき、介護が始まるその日のために備えておきましょう。

まず初めに要件の確認ですが、要介護認定を受けられるのは65歳以上の方、もしくは40~64歳までの人で加齢が原因と思われる特定疾病(16種類)にかかっている方です。要支援・要介護の区分によって利用できるサービスの範囲や量、負担料金の上限や入所できる施設等が変わってきます。

介護認定を受けるための最初のステップは「申請」です。2つ目は「要介護認定の調査」、その後「要介護認定結果」の通知が届くので、認定された要介護状態区分(介護度)に合わせてケアマネジャーとともに「ケアプランの作成」が行われます。ケアプランが作られて初めて介護サービス事業者と契約、そして「サービスの利用」が始まります。

認定結果が分かるまでには申請してから約1ヶ月、場合によってはもっと長い期間かかることもあるのが実情です。介護サービスが利用できるまでには一定時間が必要なことがある、ということは頭の片隅に入れておきましょう。一方で、緊急でサービスを利用する必要がある場合には臨時対応も可能ですので、介護を受けるご本人が住む地域の「地域包括支援センター」などに相談してみてください。

では具体的にどのような手続きが必要か、順を追ってご紹介していきます。

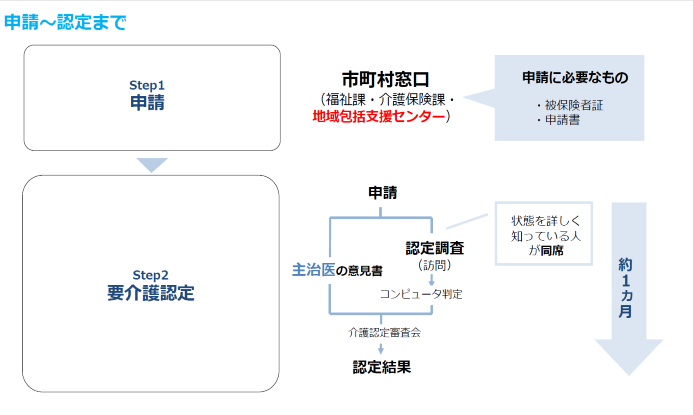

2. 申請~認定までの流れ

介護保険は、まず申請するところから始まります。申請は市町村の福祉課・介護保険課などの窓口で行います。地域包括支援センターで代行をお願いすることも可能です。申請の際には、介護保険の利用をご希望されるご本人の介護保険被保険者証と要介護・要支援認定申請書が必要です。

要介護認定時には、「主治医意見書」が用いられます。この意見書には、傷病や薬に関する項目に加えて「歩行の状態」や「食事の状態」など、その病気がご本人の生活にどのような支障をきたしているのかが細かに記載され、判定の際に重要な資料となります。日常生活での身体的な自立度や認知症の有無・ある場合の症状も記入してもらうので普段からご本人の心身の状況をよく把握している医師に書いてもらうことが大切です。意見書は自治体が主治医に依頼して作成されるますので家族が直接主治医に記載を依頼する必要はありませんが、正確な意見書を作ってもらうために、ご本人に認知症の症状がある場合は事前にご家族から医師に伝えておくようにしましょう。認知症の診断を受けていない場合は、申請する前に専門医を受診してその医師に主治医意見書の記入を依頼してみてください。主治医意見書は、要介護認定後、介護サービスを利用するのに必要なケアプランを作成する際にも有益な参考資料となります。

また、同時にご本人の心身のご様子を知るための認定調査も行われます。調査員が自宅や病院などに訪問し、ご本人の心身の状態を確認するための調査を行います。調査項目以外にも、生活上の困りごとを具体的に伝えることが重要なため、ご家族の同席が望ましいです。よくあるのは、ご本人様が張り切って「これもできます」「あれもできます」と過大に伝えてしまわれるパターンです。その際は、その場では決してご本人を否定せず、後で調査員に実情を説明するようにしましょう。

このように、意見書・認定調査に加え、コンピュータによる一次判定と介護認定審査会による二次判定を経て約1ヶ月後にようやく要介護認定が下ります。

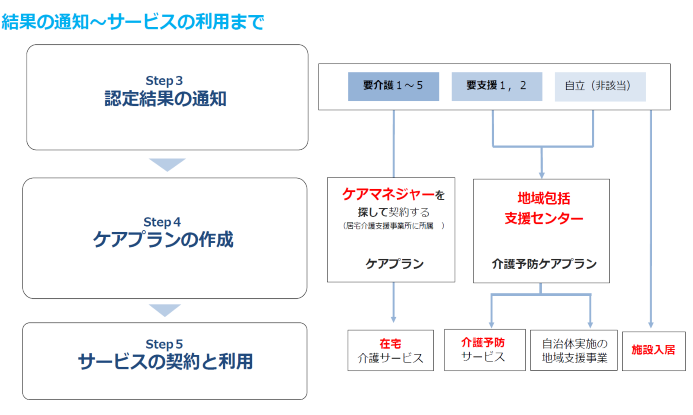

3. 結果の通知~サービス利用までの流れ①

要介護認定は大きく要支援と要介護にわかれており、要支援は2区分、要介護は5区分あり、全部で7つの区分に分かれています。「要支援」の場合は地域包括支援センターに、「要介護」の場合は、居宅介護支援事業所に相談し、ケアマネジャーと契約して利用するサービスを決めていくことになります。もし要介護状態と認められず「非該当」となってしまった場合は介護保険サービスの利用はできませんが、地域包括支援センターや市区町村が行っている介護予防プログラムを利用することができることもありますので相談してみてください。

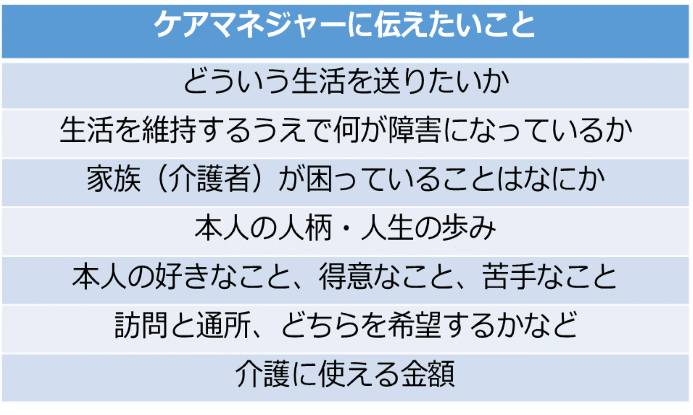

要介護認定が下りたら次はケアプランの作成です。これは介護サービスを利用する際に必要になるもので、作成・運用は介護保険サービスの専門家であるケアマネジャーが行います。ケアプランの基本は「自立支援」です。ご本人の健康状態・生活環境、ご家族の状況や要望に基づいて「これからどのような生活を送りたいか」、具体的な目標を設定し、その目標に向けて利用するサービスの種類や頻度などを計画していきます。大切なのは、ご本人だけでなくご家族が積極的に関わることです。ご本人の普段の様子やご家族からの要望、介護体制d、介護に使える金額についてなどをしっかり伝えましょう。

4. 結果の通知~サービス利用までの流れ②

ケアプランの原案が作成されたら再度ご本人・ご家族の意向を確認します。その後、ケアマネジャー、サービス提供事業所の担当者を集めてサービス担当者会議を開催し、情報の共有とサービス導入の目的を互いに確認します。そしてケアマネジャーからご本人とご家族へケアプラン原案の最終確認がされ、同意することではじめて正式なケアプランが確定されたことになります。ケアマネジメントサービスはすべて介護保険の給付対象となるので、自己負担は一切ありません。また、利用者や家族の状態や状況の変化に応じて、ケアプランの変更が可能です。ケアマネジャーは月に1回以上、ご利用者やご家族の状況、目標達成状況、満足度などを評価し、必要であればケアプランの変更を検討します。

最後にケアマネジャーについて簡単にご紹介します。ケアマネジャーは、要介護者の心身の状況等に応じ、適切なサービスを利用できるよう市区町村・サービス事業者等との連絡調整等を行い、仕事と介護を両立していくためのキーパーソンです。ケアマネジャーは居宅介護支援事業所一覧・病院のソーシャルワーカー・地域包括支援センターなどで探すことができます。ケアマネジャーを選ぶ際には相性も大切です。介護サービスを利用するご本人とご家族が安心して任せられるケアマネジャーを見つけましょう。

※この記事は2023年4月時点の情報をもとに作成されており、制度内容等は変わる場合があります。