1. 介護中のストレスとは

まずストレスとは、どういった状態を言うのでしょうか。ストレスとは「心身に過剰な負荷がかかってゆがみが生じること」と言われています。

例えば以下のような状態を指します。

・不安や憂鬱な気持ちが強くなる。

・自分を否定的に捉える。

・忙しさやプレッシャーによって焦りを感じる。

皆さんはいかがでしょうか。

次に一般的な介護中のストレスをあげてみました。

①身体の負担

・介護中の入浴介助、トイレ介助などで身体的な負担や疲労を感じる。

・不眠や睡眠不足、睡眠が浅くなる。

②社会での孤立感

・仕事の減少、家族と関わる時間が減っている事により孤立感がある

・友人関係やご近所との関係が希薄になる。

③お金の負担

・医療費や介護サービス費などの金銭的な負担が生じる

・仕事量の減少によって収入が減る。

④時間の制約

介護する時間が自分に必要な時間を妨げている

⑤心の負担

介護を受ける人の感情面を支える、介護することに負担を感じている

⑤の心の負担以外の問題は介護が終わると解決できることが多いのですが、心の部分は日々の人間関係で負担に感じる ことがあると思います。

人間関係は心のストレスの主な原因として考えられます。実際、ストレスの9割は人間関係だとも言われています。つまり、人間関係が解決出来たら、ストレスの大部分が解消される可能性があります。

介護において、介護者が最も多く関わるのは介護を受ける人との人間関係です。

ご両親や舅姑(きゅうこ)など、介護を受ける人との関係性をつくり、コミュニケーションがスムーズに行えることがとても大切です。

ストレスを解消するためには、介護を受ける人との関係性を良好に保ち、信頼関係を築きながら介護を行うことが理想的です。

2. ストレスを感じる理由

なぜ、私達は人間関係においてストレスを感じるのでしょうか。それは、一人ひとり物事の受け止め方が違うからです。

例えば、チューリップと聞いてどんな色、そして何本のチューリップを想像するでしょうか。

1本の人、3本の人、花束にもなるような10本以上を想像する人、または広い土地に植えられた何百本ものチューリップを想像される方もいらっしゃるでしょう。

色も10人に聞いたらそれぞれ違うと思います。

私達は生まれてからの経験や体験を通じて、それぞれ違う考えや感情を持つようになります。個人の思考や感じ方の違いが、行動や結果にも影響を与えます。

同じ出来事でも、人によって良い思い出として記憶に残っていないこともあります。同じように家の行事や季節のイベントを体験しても、それぞれの記憶に楽しい思い出、そして悲しい思い出として残っているように思います。

また、兄弟と比べてもご両親との思い出には違いがあるかもしれません。同じ出来事でも良い思い出として記憶に残っていない場合、自分自身の思い込みや受け止め方の影響が大きいとされています。

良い思い出として残っていない場合の思い込みは、時間が経っていても些細なことでストレスになり、介護することに抵抗が起きる場合があります。

3. ストレスによる心と身体の反応

①心の反応

ア.心の在処

心とはどこにあって、どのようにつくられるかご存知でしょうか。心は脳にあって記憶をもとに恐怖や怒り、喜びや悲しみといった感情が作られます。

イ.心に出る影響

・不安や緊張感が大きくなる:ストレスを強く感じると未来に対して過剰に心配や不安になる事があります。

・脅威や危険を警戒する:危険に対して警戒し、身を守ろうとします。

・感情の変化が起こる:プラスの感情だけではなく、イライラ、落ち込み、怒り、悲しみなどのさまざまな感情の変化が起こります。

②身体の反応

ア.ホメオスタシスについて

私達の身体は、ストレスや環境の変化に適応できるようにホメオスタシスという機能が備わっています。

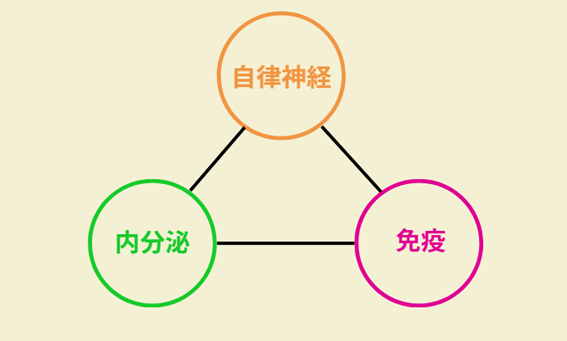

ホメオスタシスの3大システムと言われているのが「自律神経系」、「内分泌系」、「免疫系」です。ストレスにより、この3大システムが崩れると体調を崩すといわれています。

では、この3大システムがどのように体調に影響を及ぼすのでしょうか。

イ.身体に出る影響

・自律神経系:アクセルの役目をする交感神経と、ブレーキの役割をする副交感神経のバランスが崩れて、血圧上昇、過呼吸、頭痛やめまい、肩こりなどの身体の不調をきたします。

・内分泌系:ストレスを感じるとさまざまなホルモンが応答し働いてくれますが、長期間ともなると内分泌系ホルモンの働きに支障をきたし、生理不順や血糖値の変動など体の不調を招くことがあります。

・免疫系:長期的なストレスは免疫機能を低下させ、感染症や炎症のリスクを増加させることに繋がります。つまり病気になりやすい状態を作ります。

ホメオスタシスのバランスが崩れると上記以外にも睡眠障害や胃潰瘍などの胃腸障害が現れることがあります。

4. ストレスは人間の正常な反応

ストレスを抱えやすい人は完璧主義者、神経質、責任感が強いなどと言われています。

①完璧主義者の方

手を抜いたり、他人に任せたりすることが苦手です。小さな間違いを許さない傾向にある為、疲れを溜めこんでしまう傾向にあります。

②神経質な方

介護を受ける方への健康面などに対して、過剰な心配や不安を抱える傾向にあります。それによって精神的なストレスを抱えてしまうことがあります。

③責任感が強い方

自分の事は後回しでプライベートな時間まで介護をする傾向にあります。それが続くと、自分自身の体調を崩すことがあります。

ストレスによって心や身体にまで影響が出てしまいますが、人間の正常な反応であることを理解する必要があります。

その為には人類が進化した過程を知ることが大切です。

地球上に生命が誕生したのは約36億年前と言われています。

私達のご先祖様は「生きる事」を目的とし、栄養が足らなくなったら、自分の命の危険を感じていました。それがその時代のストレスでした。

そして、どちらの方向へ行ったらよいのか、自分の感覚を頼りに栄養のある場所を探して動いていたそうです。

私達は自分の心と身体が緊急事態に対処できるようにストレスという反応で生命を維持しようとしているのです。

これを「マイナスのフィードバックシステム」と言います。この反応は、誰もが持っている正常な反応であり、私達を最善の方向へ導いてくれる心強い味方なのです。

この機能は代々ご先祖様から受け継いだDNAだとも言えます。

ストレスを悪者の様に見てしまいますが、本来の人間らしい反応だと理解した時、最良のパフォーマンスが発揮出来るのです。

5. まとめ

ストレスは生命維持のため、ご先祖様から受け継いだ正常な反応です。そして人間の心や身体に気付きを与えてくれている反応でもあります。

ストレスを感じた時にマイナスな感情を抱くのではなく、正常な反応をしてくれているのだな、とまずは立ち止まりましょう。

そしてストレスの一番の原因とされている人間関係を見直す事で介護の負担の軽減を図り、心と身体のバランスを整えていくことが大切です。

次回は、ストレスの原因になっている人間関係を良好に保つコミュニケーションの方法をお伝えしていきます。