1. 「居宅療養管理指導」の現場を取材して

「居宅療養管理指導」は介護保険で利用することができます。

居宅療養管理指導では、医師、歯科医師、歯科衛生士、薬剤師、管理栄養士などの専門職が利用者宅を訪問して必要なアドバイスを行います。歯科医が居宅療養管理指導を行う現場を取材したことがあります。

年を重ねると 、「摂食嚥下障害」といい、食べ物や飲み物を口に取り込み、噛んで、胃に送り込む一連の動きがうまくいかなくなることがありますが、私が取材したときには自宅で食事をしている利用者を見ながら歯科医が食べ方などを指導していました。

一方、薬剤師が利用者宅を訪問する現場を取材した際には、薬の説明や自宅での保管方法、残薬(薬の飲み残し)の確認、複数の薬の飲み合わせの相談などに応じていました。

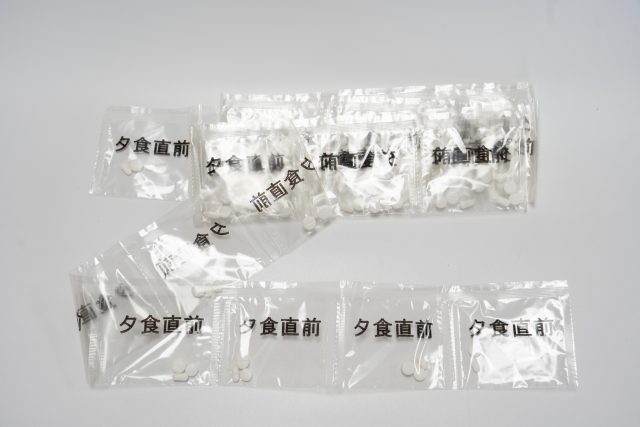

高齢になると薬の数も増え、飲み残しや飲み忘れが生じることもあります。そのため、複数の薬を服用している場合は、例えば「朝食後」のタイミングで服用する薬をひとつの袋にまとめるODP(One Dose Package、一包化)を行うほか、錠剤やカプセルが飲みにくい場合には粉状にできる場合もあるといったアドバイスもしており、ひとり暮らしの高齢者にとっては心強い存在となっているようでした。

また、利用者の自宅に訪れて指導を行っている管理栄養士の話では、持病で食事の制限をされて食べる意欲を失っていた利用者に、 食材や調理方法を工夫することで、おいしく食べられるアイデアを伝えたところ、再び食べる意欲を取り戻した利用者もいたといいます。

このように自宅にいながら専門職によるアドバイスを受けることができます。

2. 医療が必要な人にとって心強いサービス

私が祖母の在宅介護をしていた際に介護保険で利用できる医療のサービスで最も利用していたのが「訪問看護」のサービスでした。訪問看護師は主治医の指示に基づいて医療的な処置を行います。我が家では医療的な処置はもちろん、夏場などはシャワーキャリー(浴室などで用いる車いす)を使って、シャワー浴の介助などをしてもらったことがありました。

そのほか、認知症や重度の介護が必要な高齢者、とくにひとり暮らしの人にとって便利なサービスが24時間365日対応可能な「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」です。例えば、認知症の人の場合、薬の飲み忘れがないよう服薬時だけ訪問するといった使い方ができます。ただし、このサービスは要介護1~5の方が対象で、事業所と同じ市区両村の住民であることが条件で、訪問介護や訪問看護などのサービスとは併用できません

2012年度から始まった「看護小規模多機能型居宅介護(以下、看多機)」は利用者が「通い」、必要なときに「泊まり」ができ、自宅への「訪問」も行います。第3回目の原稿で書いた「小規模多機能型居宅介護」との違いは、医療が必要な利用者への対応を依頼できることです。

3. 依然として重い家族の負担

祖母の介護をしていた当時、痰の吸引を行う必要なことがありましたが、当時はヘルパーに頼むことができず、家族は交代で常に自宅で祖母を見守る必要がありました。

さらに一般的なデイサービスは医療的な処置が必要な人は受け入れていないケースが多く、何度も断られた経験があります。看多機はこのように医療が必要な人と家族のニーズに対応したサービスだといえるでしょう。

「腰痛で病院に行きたいけれど夫の世話があるから私は病院には行けないのよ」

介護度が重い夫を長年にわたり介護してきた妻がこう話していたのを聞き、当時、祖母を自宅で介護しており、自由に外出できなかった自分自身も同じような状況で大いに共感したのを覚えています。

介護保険は設立から20年以上経過し、現在に至るまでの間、医療の必要があったり、重度の高齢者に対応するサービスも設けられました。しかしケアをする家族の負担は、依然として大きいと感じています。