1. 相談内容

「遠くに離れて住む親の介護をしていますが、交通費などでお金がかかります。遠距離介護にかかる費用、どうにかできないでしょうか?」

遠距離介護は、通常の介護費用にプラスして交通費などがかかります。特に交通費の負担は大きなものですが、残念ながら現在のところ、遠距離介護を対象にした公的な補助金はありません。介護保険制度や自治体、民間企業のサービスを上手に利用することで、負担を軽減できないか考えてみましょう。

2. 遠距離介護は増えている

日本は核家族化が進み、現役世代は都市部で暮らし、親世代は田舎で暮らすというライフスタイルの方が多いのが現状です。遠方で暮らす親の介護が必要になっても、仕事や家庭の事情から、「遠距離介護」を行う人も少なくありません。

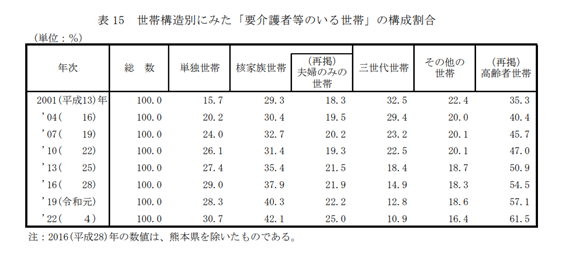

厚生労働省の2022年の調査によると、在宅の要介護者がいる世帯のうち、単独世帯は30.7%、夫婦のみの世帯は25.0%です。この割合は年々増加しています。

単独世帯・夫婦のみの世帯のすべてが遠距離介護というわけではありませんが、このうちの一定数は、遠距離介護の状態にあると考えられます。今後も、単独世帯・夫婦のみの世帯の増加傾向は続き、遠距離介護を行う人はますます増えていくことでしょう。

出典:厚生労働省ホームページ「2022(令和4)年 国民生活基礎調査の概要」

3. 遠距離介護にかかる費用

遠距離介護の場合、どのような費用が必要になってくるのでしょうか。

まずは、通常の介護費用。介護保険制度を利用すると、訪問サービスやデイサービスなどの利用料の自己負担分がかかります。自己負担額は1~3割に抑えられていますが、遠距離介護の場合は同居での介護よりサービスの利用が増えることが多く、費用負担も大きくなります。

自己負担額が一定額を超えた場合には、超過分が払い戻される「高額介護サービス費」や「高額医療・高額介護合算療養費」といった負担軽減制度がありますので、忘れずに申請するようにしましょう。

また、場合によっては、配食サービスや外出支援サービスなどの介護保険外サービスの利用も必要になってきます。介護保険外サービスは基本的に全額自己負担となりますが、自治体が独自に提供している場合もあり、自治体のサービスを利用すれば費用が抑えられます。

高齢の親が一人もしくは夫婦だけでも生活しやすいように、自宅の改修が必要になる場合もあるでしょう。

手すりやスロープの設置などの自宅のバリアフリー工事には、介護保険制度の補助金を利用できます。対象となる工事費の上限は20万円、最大18万円の補助金がもらえます。さらに、独自の補助金を設けている自治体もあります。

そして、遠距離介護において、特に負担が大きいのが交通費です。遠距離介護をしている人の多くが、交通費の負担の大きさに頭を悩ませています。交通費を軽減する方法を考えてみましょう。

4. 交通費を軽減する方法

飛行機を利用して帰省する場合は、交通費の負担が特に大きくなります。このため、航空会社のうち、家族の介護のために帰省する場合に運賃を割引する「介護割引」を行っている航空会社があります。

割引率は航空会社や利用時期によって異なりますが、一例としてある航空会社の東京(羽田)⇒福岡の運賃の例を見てみると、通常料金が47,400円のところ、介護割引を利用すると27,600円になる場合があります。

JR各社には介護を目的とした割引サービスはありませんが、各種のお得なチケットが販売されています。例えば、JR東日本の切符予約サイト「えきねっと」では、乗車券・特急券を5~35%割引(期間限定で50%割引)で購入できる場合があります。 また、JRグループ共通のシニア会員制度「ジパング俱楽部」は、年会費や年齢制限(入会条件は女性60歳以上、男性65歳以上)があるものの、全国のJRの切符を最大30%割引で購入することができます。

このほか、会社の福利厚生で利用できるものがないか確認してみましょう。

最近導入する企業が増えているカフェテリアプラン(選択型の福利厚生制度)の「旅行費用の補助」では、帰省時の交通費でも申請可能な場合があります。

5. 見守りサービスの利用も

遠距離介護では、地域の「見守りサービス」を上手に利用しましょう。

多くの自治体が、一人暮らしの高齢者や高齢者のみの世帯の見守り活動や安否確認に取り組んでいます。自治体によって見守りサービスの内容はさまざまですが、主なものに、配食サービスを通じた安否確認、緊急通報装置の貸与、民生委員やボランティアによる見守り活動などがあります。

このほか、セキュリティ会社や宅配業者、郵便局などの民間事業者が行っている見守りサービスや、見守り機能付きの家電などもあります。親の意向を尊重しながら、必要に応じて検討してみるとよいでしょう。

6. コミュニケーションは頻繁に

遠距離介護では、直接会う機会が少ない分、親との頻繁なコミュニケーションが大切です。お互い不安な気持ちになることがないよう、できるだけ頻繁に連絡をとりましょう。また、ケアマネージャーや地域の人とのコミュニケーションも大切にして、親の介護を安心して任せられる体制づくりを心掛けましょう。そうすることで、帰省の頻度を減らすことができ、結果的に費用負担の軽減につながります。