1. ウォーキングで大事なのは「歩幅」「スピード」「コース」の3つ

ウォーキングは、老弱男女を問わず誰でも手軽にできる運動で、脂肪燃焼によるダイエット効果や生活習慣病の予防・改善効果、リフレッシュ効果などさまざまな効果があるといわれています。また、「1駅手前で降りて歩く」「あえて遠くのスーパーまで歩く」など、毎日の生活に取り入れやすいのもウォーキングの魅力です。

しかし、手軽にできる一方で、「毎日歩いているのに、全然効果が出ない」と感じている人が多いのも事実。効果が実感できないことからモチベーションが下がり、すぐにやめてしまう人もみられます。一体どうすれば、効果的なウォーキングができるのでしょうか。

中野ジェームズ修一先生は、その点について「ウォーキングをしているのに効果が実感できない方の場合、運動の強度が低すぎるのかもしれません」と話します。運動習慣がない人は、どうしても筋肉量が落ちてしまうもの。筋肉は体の中で最もエネルギーを消費する器官なので、筋肉量の少ない人が強度の低い運動=散歩程度のウォーキングをしても、わずかなエネルギーしか消費されず、成果が表れにくいというのです。

「ウォーキングではただ歩くだけではなく、運動強度を意識しながら歩くことが大事になります。ウォーキングの強度を上げるカギは、歩幅・スピード・コースの3つ。これをクリアできれば、確実に強度は上がりますよ」(中野先生)

とはいえ、強度にこだわりすぎて、歩くことが「つらい」「イヤだ」と感じるようでは本末転倒。まずは自分にあった強度を見つけて、30分×10日以上継続することを目指しましょう。いきなり毎日行うのが難しければ、週3日程度から始めて、徐々に日数を増やしていってください。

ここからは、ウォーキングの強度を高めるための「歩幅」「スピード」「コース」について、具体的なポイントを紹介していきます。

2. 歩幅〜やや広めにして「身長の45~50%」をキープ

歩幅は身長の45~50%程度が目安です。その数値をキープすることで、使われる筋肉の活動量が上がり、運動効果は確実にアップします。自分に適した歩幅をメジャーで測ったうえで実践してみましょう。ただし、筋力が弱い人や柔軟性に乏しい人は無理をせず、徐々に歩幅を広げていくことが大事です。フォームについては、次の点を意識してください。

・前傾姿勢を意識する:やや前傾ぎみに歩くことで、自然と歩幅が広がります。

・腕を大きく後ろに引く:腕を振ることで推進力が生まれ、スピードがアップします。

慣れないうちは、あまり細かいことまで気にする必要はありません。まずは前傾姿勢を意識することから始めてみましょう。前傾姿勢だと太ももの裏側の筋肉が使われるので、長時間歩いても疲れにくくなるはずです。

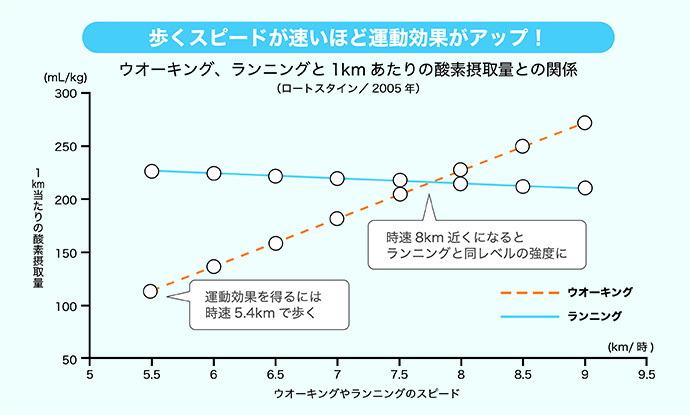

3. スピード〜慣れないうちは時速5.4 kmから6.6kmを目標に!

初心者の場合、スピードは時速5.4~6.6km(1分間で90~110m進む速さ)を目標にしてください。ランニングではスピードを上げても酸素摂取量に大きな変化はありませんが、ウォーキングはスピードを上げるほど酸素摂取量が増えるので、有酸素運動効果が高まります。体力がついてきたら、少しずつスピードを上げましょう。

なお、ウォーキングのときは、心拍数をチェックすることも大事です。運動すると心拍数が上がりますが、目的に適した心拍数を維持することで高い運動効果が得られます。自分にとっての適正な心拍数(目標心拍数)は、以下の計算式で求めることができるので、ウォーキングの前に計算してみてください。

<目標心拍数の計算方法>

目標心拍数=(220-年齢-安静時心拍数)×目標運動強度(%)+安静時心拍数

※安定時心拍数とは、起床後、安静時の心拍数です。

「運動強度」というのは最大心拍数(運動時に上がる心拍数の最大値)に対するパーセンテージのことで、持久力向上や脂肪燃焼が目的の場合は60~80%が目標の目安です。ウォーキングの途中で心拍数を測り、目標心拍数に達しているか確認しましょう。スマートウオッチを持っている人はそれを利用して、確認しながら歩くのがおすすめです。

4. コース〜階段や上り坂を利用するとより効果がアップ

最初は平たんなコースを設定し、タイムが短縮してきたら、コースを変更しましょう。その際、距離を伸ばすだけでなく、階段や上り坂を組み入れるのもおすすめ。「とくに階段を有効利用すると、運動としての質が飛躍的に上がります」とは中野先生の言葉です。

平たんな道だけをウォーキングしても、なかなか筋肉量は増えませんが、階段を使うことで負荷がかかり、下半身の筋肉量がアップします。筋肉が1㎏増えると基礎代謝量が50kcal上がるといわれているため、太りにくい体をつくることにもつながるでしょう。

運動不足な人や運動が苦手な人は、以下のように段階を踏みながら、少しずつ負荷を上げていってください。

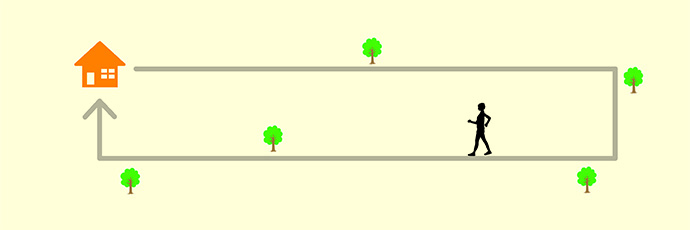

5. ステップ1:平たんなコースからスタート

運動不足の人は、1回30分程度で歩ける平たんなコースからスタートしましょう。無理のない範囲で徐々に歩幅を広げ、スピードも少しずつ上げていきます。

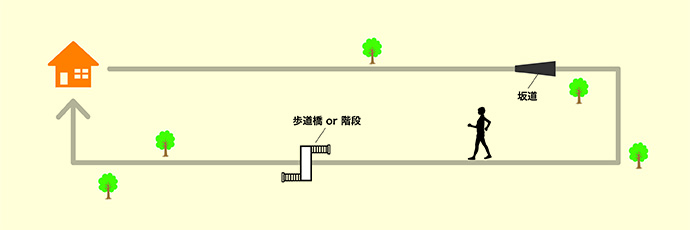

6. ステップ2:階段や上り坂をコースに入れる

ステップ1のコースでタイムが縮まってきたら、距離を少し伸ばしつつ、コース内に階段や上り坂を組み入れましょう。最初はきつく感じるかもしれませんが、続けていくうちに息が上がりにくくなるはずです。

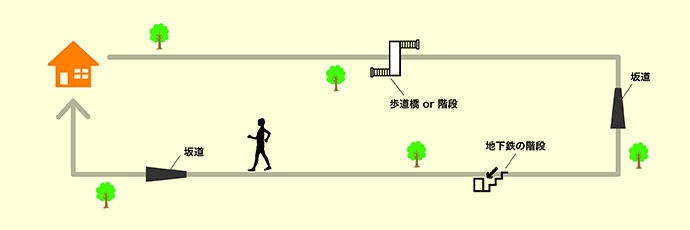

7. ステップ3:階段や上り坂の数を増やす

ステップ2のコースを楽にクリアできるようになったら、階段や上り坂の数を増やします。近くに地下鉄があるなら、ぜひコースに組み入れてください。地下鉄の駅は、階段を下りて構内を通り、別の出口の階段を上って出てくるという使い方ができるので、運動の質を上げるのにとても効果的です。

「ただし、体によいからと長時間やりすぎると、関節に負荷が集中して故障のリスクが高くなります。もともと筋肉量の少ない人は、とくに気をつけてください」と中野先生。ウォーキングは1日30分~1時間を目安に行いましょう。

また、ウォーキングの前後には、必ず準備運動やストレッチを行うようにしてください。関節や筋肉をほぐすことで、けがのリスクや疲労を軽減できます。

8. ウォーキングを習慣化するための5つのポイント

ここまではウォーキングのやり方や効果について解説してきましたが、十分な運動効果を得るためには、長く継続して習慣化する必要があります。成果が出る前に挫折することのないように、ポイントをおさえて取り組みましょう。

習慣化しやすくするためのポイントは次の5つです。

●POINT 1:毎日のスケジュールに組み込む

漠然と「週2~3回のペースで、仕事終わりに歩けばいいかな」と考えているだけだと、つい怠け癖が出て、挫折することになりかねません。そうならないためには、仕事やプライベートの予定を立てるのと同様に、日々のスケジュールにウォーキングの時間を組み込んでしまうことが大事です。

「その際、ハードルが高いコースとハードルが低いコースの2つを用意するのがポイントです。そうすれば、帰宅が遅くなってしまっても、『30分は厳しいけれど、15分コースなら歩けそう』という選択ができるはず。失敗体験を増やさないことが、習慣化への近道ですよ」(中野先生)

●POINT 2:「ながらウォーキング」を楽しむ

ウォーキングと並行してできる楽しみや目的をプラスすると、飽きずに続けることができます。好きな音楽を聞いたり、WEB ラジオを楽しんだりするほか、オーディオブックを使って耳で読書を楽しむのもよいでしょう。また、英語などのリスニング教材を活用すれば、歩きながら語学を学ぶこともできます。

ただし、車の多い道路を歩く際は、周囲の音が遮断されないように気をつけてください。

●POINT 3:アプリを使ってがんばりを実感!

最近はさまざまな種類のウォーキングアプリがあるので、それらを活用するのもおすすめです。歩数や距離などを記録するだけでなく、自分に合ったウォーキングプランを作成してくれるものや、ゲーム感覚で楽しめるものもあるので、目的に合ったアプリを選びましょう。

ウォーキングの記録を具体的な数字で確認できると、がんばりが実感できて継続しやすくなりますよ。

●POINT 4:お気に入りのシューズやウェアを見つける

ウォーキングをはじめる際に、シューズやウェアを購入して「形から入る」のも1つの方法です。「せっかく買ったのだから、無駄にしたらもったいない」という気持ちが背中を押してくれるので、三日坊主の可能性が低くなるでしょう。シューズは機能的なランニング用のもの、ウェアは吸汗性・速乾性に優れたものを選ぶのがおすすめです。

●POINT 5:ウォーキングイベントなどに参加する

全国各地で趣向を凝らしたウォーキングイベントが開催されているので、そうしたイベントへの参加を目標にすると、日々のモチベーションがアップします。小旅行をかねて家族と一緒に歩いたり、参加者との交流を通じて新しい友だちができたりすると、ウォーキングの楽しみも倍増するはずです!

9. 継続は力なり!雨の日も踏み台昇降でしっかり運動

最後に雨の日の対策も紹介しておきましょう。雨が降って外でウォーキングできないときにおすすめなのが、室内でもできる踏み台昇降です。踏み台昇降は、下半身の筋肉が鍛えられるだけでなく、ランニングに匹敵するエネルギーが消費できるんですよ。

踏み台昇降を行うときのポイントは、次の通りです。

・高さ10~20㎝程度の台を使用

・1秒で上り、1秒で下りるペースでリズミカルに行う

・台に上る1歩めの足を途中で左右入れ替える

・最初は短時間行い、慣れてきたら20分を目標に!

ウォーキングによる運動効果を得るためには、継続することが何より大事です。この機会にウォーキング習慣を身につけて、生活習慣の改善と健康な体づくりを目指しましょう。

監修:中野ジェームズ修一先生

中野ジェームズ修一 ※写真下

PIT認定プロフェッショナルフィジカルトレーナー。日本では数少ないメンタルとフィジカルの両面を指導できるトレーナーとして活躍している。「理論的かつ結果を出すトレーナー」として、多くのトップアスリートから絶大な支持を得る。自身が技術責任者を務める東京都・神楽坂の会員制パーソナルトレーニング施設「CLUB100」は、無理なく楽しく運動を続けられる施設として、幅広い層から支持されている。『ミドルエイジからのがんばりすぎないランニング』(扶桑社)など著書多数。