1. 福祉用具とは

福祉用具とは、介護が必要な方の日常生活をサポートしたり、自宅でできる限り自立して過ごすために役立つ道具や機器です。また、介護者の負担を軽くするための役割も担っています。

福祉用具には、車いすや介護用ベッド、歩行器、入浴用具、排せつ用具など、さまざまな種類があります。

2. 介護保険を使った福祉用具の利用方法

介護保険では、利用者が費用の1〜3割を負担して、生活に必要な福祉用具をレンタル(福祉用具貸与)または購入(特定福祉用具販売)することができます。以下で詳しく見ていきましょう。

3. 福祉用具貸与(レンタル)の対象品目と支給限度額

◾️対象品目

介護保険でレンタルが可能な福祉用具は、以下の13品目です。

車いす◯

車いす付属品

特殊寝台◯

特殊寝台付属品

床ずれ防止用具 ◯

体位変換器 ◯

手すり

スロープ

歩行器

歩行補助杖

認知症老人徘徊感知機器 ◯

移動用リフト(つり具の部分を除く)◯

自動排泄処理装置△

◯原則として要介護2以上が対象

△要介護4・5のみ対象

注意点として、レンタル対象の福祉用具は誰でも無条件で借りられるわけではありません。

車いす(付属品を含む)と特殊寝台(付属品を含む)、床ずれ防止用具、体位変換器、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフト(つり具の部分を除く)については、原則として要介護2以上の方が対象です。 また、自動排せつ処理装置は要介護4・5の方のみ借りることができます。

ただし、医学的な所見やケアマネが必要と判断し、市町村に申請して認められれば、対象の介護度でない人も例外的に借りられる場合があります。

◾️支給限度額

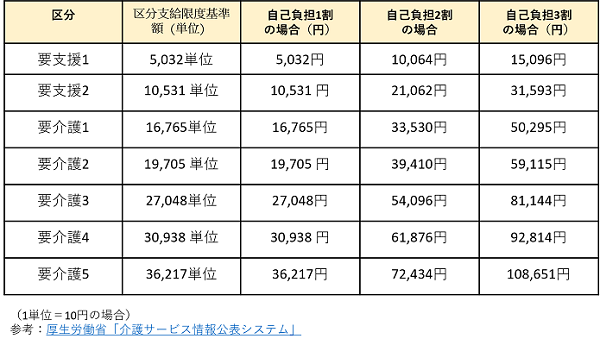

福祉用具をレンタルする場合は、要介護度に応じた支給限度額の範囲であれば、1〜3割の自己負担で借りることができます。

以下の図は、要介護度別の区分支給限度基準額の一覧です。

注意点として、区分支給限度基準額を超えると、超えた分は介護保険の適用外となるため、全額自己負担(10割負担)となります。

例えば「介護ベッドを借りたいが、すでにデイサービスと訪問介護を利用しているので支給限度額を超えてしまう。限度額内に抑えたままベッドを借りたい」という場合は、デイサービスや訪問介護の回数を減らすなどの調整が必要となります。

なお、福祉用具の貸出し料は、事業所ごとに異なり、商品ごとに上限が設定されています。また、

厚生労働省HPでは、全国の平均貸与価格が公表されているので、借りる際の金額の参考にすると良いでしょう。

4. 特定福祉用具販売(福祉用具の購入)の対象品目と支給限度額

◾️対象品目 「特定福祉用具」と呼ばれる、肌に直接触れ、再利用が難しいものなどレンタルに向かない福祉用具が「特定福祉用具販売」の対象となります。 具体的には、以下の12品目です。

腰掛け便座

自動排せつ処理装置の交換可能部品

排せつ予測支援機器

簡易浴槽

移動用リフトのつり具の部分

入浴用いす

浴槽用手すり

浴槽用いす

入浴台

浴室内すのこ

浴槽内すのこ

入浴介助ベルト

◾️支給限度額 特定福祉用具購入の支給上限は、年間で10万円です。上記の「福祉用具貸与」で説明した「要介護度に応じた支給限度額」とは別枠の扱いとなります。 購入時の実際の支払いは、介護保険の自己負担割合(1〜3割)に応じて、1〜3万円です。

◾️利用時の注意点 都道府県の指定を受けていない福祉用具業者から購入した福祉用具は、介護保険の対象になりません。介護保険を利用して特定福祉用具を購入したい方は、必ず指定を受けた事業者から購入しましょう。 また、指定を受けた事業者でも「通信販売」「インターネット販売」などで購入した場合は、福祉用具専門相談員から福祉用具に関する専門的な知識に基づく助言などを直接受けられないため、介護保険の対象外となります。

5. 福祉用具レンタルのメリット・デメリット

◾️メリット

福祉用具をレンタルする一番のメリットは、購入する場合と比べて費用負担が少ないことです。

介護保険が適用されるので、自己負担を抑えて必要な福祉用具を借りることができます。使わなくなった場合もレンタルであれば返却できるので、廃棄費用もかかりません。

また、身体の状態の変化によって体に合ったものに変更できる点もメリットです。レンタル中は不具合の点検やメンテナンスを定期的に受けられるため、安心して使い続けることができます。

◾️デメリット

福祉用具をレンタルする際のデメリットのひとつは「新品ではない」ことです。

返却された福祉用具は、消毒とメンテナンスを行って次の人に届けられています。それでも「他の人が使用したものを使うことに抵抗がある」という人には向いていません。

また、「汚したり壊したりしてはならない」という責任感を伴う点もデメリットと言えます。破損や汚れがひどい場合は、修繕費用を求められることがあります。

6. 福祉用具購入のメリット・デメリット

◾️メリット

福祉用具を購入する最大のメリットは「新品が使える」という点です。

また、レンタルのように決められたもの中から選ぶのではなく、自分の気に入ったメーカーや機種を選んで使用できるので、選択の幅が広がります。自分で購入するため、傷や汚れを気にすることなく使えるというメリットもあります。

◾️デメリット

要介護度や身体の状態の変化に応じて買い替える必要があり、費用がかさむことがデメリットです。

例えば、車いすの場合、要介護度が進むと、車いすのサイズや機能が身体の状態と合わなくなることがあります。そのたびに買い替える必要があるため、費用負担が大きくなります。

福祉用具を購入する際には、身体の状態の変化や買い替えの可能性も考慮して選ぶことが大切です。

7. 福祉用具の「レンタルと販売」の選択制がスタート

2024年4月より介護保険制度が改正され、福祉用具のレンタルと販売の選択制が導入されました。これにより、下記の福祉用具についてはレンタルか購入かを利用者が選ぶことができます。

・固定用スロープ

・多点杖

・1点杖(松葉杖を除く)

・歩行器(車輪、キャスターがないタイプ)

これらの福祉用具については、上述したメリットとデメリットを理解した上で、レンタルか購入(販売)のどちらが適しているかを検討してください。

8. 福祉用具のレンタル・購入は誰に相談する?

介護の相談窓口は地域包括支援センターやケアマネジャーですが、福祉用具に関することは「福祉用具専門相談員」に相談しましょう。

福祉用具専門相談員は、福祉用具の専門知識を持った専門職です。福祉用具貸与・販売事業所には必ず配置されています。

福祉用具専門相談員は、福祉用具の情報や使い方を熟知しているため、身体状況や生活環境に合った福祉用具をアドバイス・選定してもらえます。

もちろんケアマネジャーも福祉用具に関する知識を持っていますが、福祉用具専門相談員ほど詳しくはなく、最新の福祉用具の情報まで把握できていない可能性があります。

福祉用具のプロである福祉用具専門員に相談すれば、安全で使いやすい最新の機器を紹介してもらえるほか、より適切なアドバイスを受けられます。福祉用具の選択ミスや無駄な出費を防ぐことができるでしょう。