この10年で急速に広まった家電のひとつが「自動調理鍋」。圧力タイプと非圧力タイプがあり、食材と調味料を入れるだけで手間なく料理が完成するという家電です。その手軽さから特に多忙な共働きの家庭で人気がありますが、もちろん、忙しいケアラーや火の元の管理が心配な親世帯にとっても強い味方になるはず。そこで、今回は自動調理鍋の種類の違い や選び方について、家電ライターが詳しく説明します。

ちなみに、圧力鍋は高い圧力をかけられる製品ほど短い時間で食材をやわらかく煮ることができます。一般的な電気圧力鍋 は最大圧力が70~80kPa前後ですが、高機能なものでは 最大100kPa近い圧力をかけられる製品も登場しています。ただし、圧力が高いと料理によってはじゃがいもなどの一部の食材が煮崩れてしまうことも。このため、最近は「高圧」「低圧」など、料理によって圧力を切り替えられる製品も増えてきました。

圧力の強さを切り替えられる シロカのおうちシェフPRO Mタイプ 。最高圧力が95kPaと加圧のパワフルさも魅力

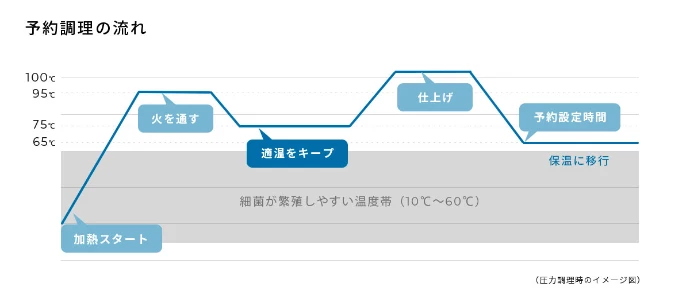

「朝に自動調理鍋をセットして、夕方に帰宅したらできあがっている」という使い方をしたい家庭も多いはず。そんな場合は予約機能があるか どうかをチェックしましょう。自動調理鍋は傷みやすい肉や魚をセットすることもあるため、予約ができない製品もあるのです。 生肉などの予約調理ができる製品は「予約設定後すぐに加熱し、予約時間まで食材が傷まない温度で保温。予約時間が近づいたら本格的に加熱調理して仕上げる」という賢い動きをします。気を付けたいのが、予約機能があっても「時間に合わせて加熱調理するだけ」という製品もあること。こういった製品は、予約 調理は炊飯モードにしか利用できないなど、調理 できる料理が限定されるので注意が必要になります。

予約調理の一例(図はシロカのおうちシェフPROによる予約調理の温度コントロール)

ここ数年注目されているのが、調理中に食材を混ぜる機能を搭載した「かくはん」機能搭載製品です。かくはん機能搭載機といえば、数年前まではシャープの「ヘルシオ ホットクック」シリーズ くらいしか選択肢がありませんでした。今は圧力機能を搭載したパナソニックの自動調理鍋「オートクッカー ビストロ NF-AC1000」や、お手頃価格のハイアールの 「ホットデリ JJT-R10A」など複数の選択肢が出てきました。 かくはん機能があれば煮込み料理もムラなく作れます。また、製品によってはパラパラチャーハンや飴色玉ねぎといった炒め調理まで自動で任せることも可能になります。

かくはん機能搭載製品は非圧力タイプばかりだった中、かくはんも圧力調理もできることで注目を集めたパナソニックの自動調理鍋 オートクッカー ビストロ NF-AC1000

家族にカロリーを気にする人がいるなら、カロリーから料理が検索できる製品を選ぶのも手です。アイリスオーヤマの電気圧力鍋 「KPC-MB3」はカロリーからメニューを選べる「ヘルシープラス」という機能を搭載しています。 見た目の可愛さやお手頃な価格で人気があるアイリスオーヤマの電気圧力鍋 KPC-MB3

「圧力鍋はそこまで頻繁に利用しないかも?」という家庭なら、普段は炊飯器として利用するのもよい でしょう。たとえば、A-Stageの電気圧力鍋 「Re・De Pot」は炊飯のおいしさで人気のシリーズ。しかも、高い圧力をかけて炊飯するため、吸水から炊き上がりまで25分という時短炊飯ができるのも魅力です。

炊飯のおいしさで人気があるA-StageのRe・De Pot。カラーバリエーションの豊富さも特徴で、モーヴピンクなど他にはないカラーが選べます。お求めやすい価格ながら低温調理などもできる多機能さも魅力

介護をしている人は特に料理に気を使っていると思います。おいしい食事は人生を豊かにしてくれますが、毎日きちんとした料理をするのは大変な労力がかかります。自動調理鍋を導入することで少しでも料理の手間を減らし、自分の時間を作ってみてはいかがでしょうか?

倉本 春(くらもと・はる)

家電ライター。白物家電(生活家電)やIoTガジェットなど 、生活を快適・便利にする製品の紹介や解説、レビューを中心に記事を執筆。ソフトバンクにてPC系雑誌(月刊誌PC Japan /PC Computing )の編集を5年、 その後、6年間 東京にてドッグカフェを経営(オーナー兼シェフ)。2013年より生活家電、白物家電をメインとした家電ライターとして活動する。カフェのオーナーシェフ経験を生かした、 調理家電の使いこなし方の紹介やレシピの提案、PC系雑誌の誌編集経験 を生かした、 テクニカル面からの製品紹介、専門ライターとして 製品選定など、柔剛 両面からの家電の紹介・解説・監修が得意。

著者:MySCUE編集部

MySCUE (マイスキュー)は、家族や親しい方のシニアケアや介護をするケアラーに役立つ情報を提供しています。シニアケアをスマートに。誰もが笑顔で歳を重ね長生きを喜べる国となることを願っています。