1. 介護保険のデイサービスから「就労継続支援B型事業所」へ

介護保険の第1号被保険者は、65歳以上の人で原因を問わず、日常生活において、介護が必要、もしくは支援が必要であると認定された人です。一方、第2号被保険者は40~64歳で医療保険 (健保組合、全国健康保険協会、市町村国保など)に加入している人で、国が指定する16の特定疾病によって、介護や支援が必要であると認定された人のことを指します。特定疾病には、関節リウマチ、筋萎縮性側索硬化症、初老期の認知症、パーキンソン病、脳血管疾患などがあります。

介護保険の通所介護(デイサービス)では第2号保険被保険者の方も対応可能な事業所がありますが、私が以前取材をした事業所の管理者は「第2号被保険者の方で高齢者に混じってレクリエーションをすることに馴染めないという人もいます」と話していました。

本記事で紹介する田山幸雄(仮名)さんは脳卒中で倒れてから、介護保険の要介護認定を受け、第2号被保険者となりました。脳卒中の後遺症で勤めていた会社を退職し、週に5日デイサービスを利用し、歩行練習やレクリエーションなどを行っていました。しかし家族としては「年齢も若く、デイサービスに限定してほしくない」という思いがありました。このような家族の思いを受け、デイサービスから「就労継続支援B型事業所」に通うようになったのです。

就労継続支援B型事業所とは 社会福祉法人などの法人格が運営しており、障害者総合支援法に定められた障害福祉サービスの一つです。就労が困難な障害や難病等のある方が作業などを行い、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行うことができます。就労継続支援B型では雇用契約を結ばないものの、労働の対価として工賃を得ることができます。「週1回」「1日2時間」など、体調などを考慮して自分のペースで働くことができる点も特徴です。

2. 「今できること」を見出され再び働きたいと意欲を抱く

同じ就労継続支援B型の事業所でも利用者の年齢層や作業内容などは事業所ごとに異なります。田山さんが通い始めたのは石川県金沢市にある「株式会社リハス」が運営母体である「リハスワーク」という事業所です。同社の一事業所である「リハスワーク豊島」の障害福祉サービス事業部で働く有木光太郎さんにお話を伺いました。

リハスワークの利用者は40代と50代が中心で約7割を占めています。障害種別では精神障害と身体障害が各々4割を超える割合です。

リハスワークの最も顕著な特徴は理学療法士や作業療法士といったリハビリテーション専門職を配置していることです。理学療法士は病気や事故などで身体が不自由になった方の身体機能の回復を図り、社会復帰をサポートします。作業療法士は日常生活の動作や作業を通してリハビリを行います。

このようにリハビリテーション専門職が配置されていることのメリットとしては以下の3点が挙げられます。

①専門職の視点での評価

利用者の身体の状況や基本動作の能力を専門職の視点で評価し、支援の目標が立てられる。

②作業効率向上に貢献し、リスク管理も行える

評価に基づいて効率的に作業が行えるよう介入できる。作業や活動中に転倒や外傷などの事故が生じないようリスク管理も行える。

③環境設定

利用者に安全に作業に取り組んでもらえるよう、また、作業効率が向上するように作業環境の整備を実施している。

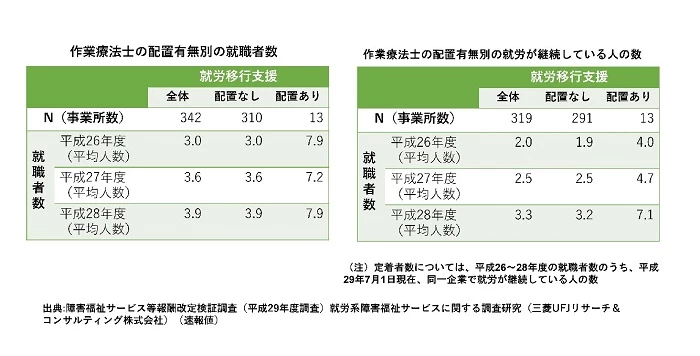

実際のところ、「作業療法士の配置のある就労移行支援事業所では作業療法士の配置のない事業所に比べて約2倍以上の就労者がいる」、「作業療法士の 配置のある就労移行支援事業所では、作業療法士の配置のない事業所に比べて就労を継続している人が多い」との調査結果もあります。

※参考:「障害福祉サービス等報酬改定検証調査(平成29年度調査)就労系障害福祉サービスに関する調査研究」(三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社)。

3. Re(再び)+Habilis(取り戻す)としての就労継続支援事業所

私がこれまで訪れた就労継続支援B型事業所では「一般就労に移行することはなかなか難しい」という声をよく耳にしました。一般就労とは企業や公的機関などに就職して労働契約を結んで働く一般的な就労形態を指します。リハスワークの場合、一般就労移行率は11%とのこと。また、就労継続支援B型事業所の利用者には決まった時間に通うことが難しい人がいるなか、リハスワークでは通所出席率が全事業所平均90%と高い割合となっています。

リハビリテーションとは、ラテン語のRe(再び)+Habilis(取り戻す)が語源です。日本語では「全人的復権」という意味で、その人らしく生活する権利を取り戻すことを指します。田山さんはリハビリの専門職によって「今できること」を見出され、その力を活かせることに喜びを感じ、再び社会で働くという意欲を抱くようになったのでしょう。介護サービスを利用するという受け身の姿勢から、自らの力で作業を行うようになったことで心境に変化が生じたのです。

就労継続支援B型事業所では、利用者は事業所と雇用契約を結ばずに作業を行い、最低賃金が適用されないため、利用者が受け取る労働の対価は「賃金」ではなく、「工賃」と呼ばれます。工賃は生産活動の利益(売上-経費)から支払われます。

厚生労働省が公表している令和4年度の就労継続支援B型事業所の平均工賃は月額17,031円で時間額は243円となっています。工賃が上がることは利用者の「やる気」にも繋がります。リハスワークでは利用者の社会的・経済的自立に向け、目標工賃を月額5万円に掲げています。これまで同社のグループで最高の支給額は月額4万3000円でした。

法人内には企業と事業所を繋ぐ就労支援コーディネーターが配置され、利用者の強みを活かせる仕事を創出しています。公共機関の清掃、チラシの封入作業、本のリサイクルをはじめ、本社が石川県にあることから、石川県の県木である能登ヒバを使った葉書きやしおり、ひのきチップといったオリジナル商品も作成しています。これらのオリジナル製品は石川県内のホテルや駅構内で販売されています。有木さんによるとこれらの製品の開発や制作は同社のグループ会社である「株式会社クリエイターズ」が運営する就労継続支援A型の事業所と連携して行っていると言います。就労継続支援A型とは障害ある人が雇用契約を結んだ上で、サポートを受けながら働くことができる福祉サービスです。

有木さんが勤務する「リハスワーク豊島」では施設とは別の場所にある作業所で大福の製造も行っているそうです。

また、通所が困難な人には「在宅就労支援」も行っています。週に1回、事業所から材料が入っているボックスを受け取り、自宅で作業を行います。インターネットで自宅と事業所を繋ぎ、支援員が必要に応じて作業をサポートします。自宅に在宅ワークを行う環境が整っていない場合はタブレットやポケットWi-Fiを無料でレンタルできます。

写真下:リハスワークで生産・販売している木のポストカード。

4. 介護保険のサービス以外にも目を向けてみる

「第2号被保険者が就労継続支援B型に通うという事例を知らない(そのような発想をもたない)ケアマネジャーも多いですね」と有木さん。

介護支援専門員(ケアマネジャー)の役割は介護保険のサービスの利用をサポートすることです。就労継続支援B型事業所のサービスは介護保険のサービスではなく障害者総合支援法による障害福祉サービスのひとつではありますが、介護保険以外の地域の福祉サービスの情報も収集し利用者に繋ぐことができるかは、ケアマネジャーの「腕の見せ所」だといえるでしょう。

支援や介護が必要だと認定されても、田山さんのように目標に向かってアクションを起こすことは不可能なことではありません。

願いを実現する手段を見つけるために、介護保険のサービスを受けるという選択に限らず、地域の資源やサービスにも広く目を向けることで道が開かれることもあるのです。

写真左:豊島区にある介護施設(医療法人社団善仁会 南池袋介護老人保健施設アバンセ)での拭き掃除や配膳、ごみ回収なども事業所が請け負っている作業のひとつです。同右:利用者のみなさんによる生産活動の展示。