高齢者は、加齢に伴う心肺機能の低下、免疫力や抵抗力などの低下からさまざまな病気を発症しやすくなり、毎日、何かしらの薬を飲んでいる、という人が多くなります。また薬の種類や量も多く、薬の管理が重要になります。とくに薬の種類が多いと、飲み忘れや飲み間違い、また自己判断で薬の服用を中止してしまう高齢者もいるため、家族などの介護者がきちんと見守ることが大切です。

今回は自宅での薬の管理について、薬剤師として認知症のなどの在宅療養を支援している、さいがケアファルマ合同会社代表の雜賀匡史さんに解説いただきます。

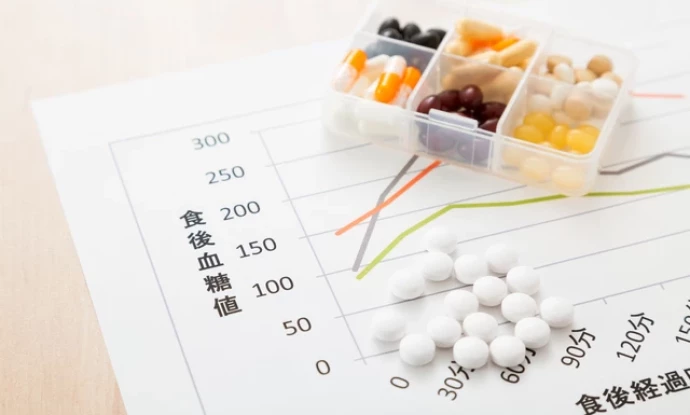

自宅で両親を介護されている方や配偶者を介護されている方が、負担感を強く感じる要因の1つに、服薬介助があります。加齢とともに抱える疾病数や服薬数は増える傾向で、75歳以上の約1/4が7種類以上、約4割が5種類以上の薬を処方されているとの報告があります。在宅療養患者は平均6.5種類の薬剤を服用しているとの報告もあります。(※1)

このように、多くの方は医師から処方された薬を服用しながら日々の生活を送っています。

ところが、必ずしも全ての人がご自身で服薬管理をできているわけではありません。自分自身で服薬管理できない人は、ご家族をはじめとする介護者の方々の手をかり、時には介護職や医療職の支援を受けながら服薬を継続していきます。

服薬介助経験がある方は実感されていることと思いますが、服薬介助行為は非常に神経を使うものです。食事介助と服薬介助でどちらが気を遣いますか?と聞くと、多くの方は服薬介助だと答えます。その理由はどこにあるのでしょうか?

1つは、服薬は命に直結する行為であるということです。食事の場合、遅く起きた日には朝食を抜いてしまうこともあるでしょう。昼食か夕食か分からないような時間にご飯を食べることもあるでしょう。ご自身のライフスタイルに合わせて、わりと気楽に食事を考えている方も多いのではないでしょうか?

それは、3食のうち一食抜いたり時間がずれたりしたところで、急激に体調を崩したり、病状が悪化したりすることがないということを経験的にご存じだからです。しかし、服薬はそうはいきません。

薬には決められた用法があります。代表的な用法には、起床時、食前、食間、食後、食直前、食直後、就寝前、頓服などがあります。薬の用法は、医師が適当に決めているわけではありません。薬ごとに最も効果を示し、副作用の少ないタイミングに用法が定められており、医師はそれに沿って方をしています。

誤って起床時に飲まなければならない薬を食後に飲んでしまったり、食前に飲まなければならない薬を食後に飲んでしまったりすると、効果が出なくなってしまうことも、逆に効果が出すぎてしまうこともあります。それが糖尿病や血圧の薬だと、血糖値や血圧が過度に低下するなど命にも直結するミスになってしまいます。このように薬は自分のライフスタイルに合わせて自由気ままにとれない点が、食事と大きく異なっています。

服薬介助をする際には、「間違えてはならない」という意識が強く働くため、介護される方々は大きな負担感を感じ、ご苦労されているのだと思います。とはいえ、必ずしも全ての方が医師の指示通りに服薬できているとは限りません。どんなに頑張って服薬介助されても、介護者も同じ人間ですので限界はあります。今の処方内容、用法で服薬することが困難なときは、ぜひ医師、薬剤師に相談をしてみましょう。きっと解決策を考えてくれるはずです。

たとえば毎食前に服用する糖尿病の薬が処方されている人の場合、朝食前と夕食前は介護者の出勤前、帰宅後に服薬介助ができたとしても、どうしても日中の時間帯は独居になってしまうので昼食前の薬を飲み忘れてしまう、といったことはよくあります。

昼の薬を朝や夕にまとめて飲んでもらうわけにもいきませんので、あきらめるか、昼に訪問介護や訪問看護などのサービスを利用するといった選択をする必要があります。こんなときに、医師や薬剤師に生活環境や現状を伝えると、良いアドバイスをもらえるかもしれません。

私なら、一日三回ではなく、一回の薬を医師に提案すると思います。どんなに良い薬でも、医師の指示通り正しく服用できなければ効果は発揮されません。疾患に対する治療法や治療薬には複数の選択肢があることが多く、必ずしもその薬でなければ治療できないというケースは少ないのです。1つの方法がダメであれば、また別の方法で安全かつ効果的に治療を進めていくことができるので、その人のライフスタイル、介護の環境、マンパワー、経済的な事情によって適した治療薬を選択することができます。

介護者の方々が無理を感じながら介護を続けるというのは好ましい状況ではありません。服薬介助のように間違いや手抜きが許されないものこそ、楽をすることを考えてみましょう。服薬介助に負担を感じている方や、お困りの方は、かかりつけの医師、薬剤師に相談し、一緒に処方内容を見直してみましょう。

次回から、薬の管理方法について詳しく解説します。

参考文献

(※1)高齢者医薬品適正使用検討会 資料1 31.4.24高齢者の療養環境別の

多剤服用の実態調査 第10回高齢者医薬品適正使用検討会(2019年4月24日)

一般財団法人 医療経済研究・社会保険福祉協会 医療経済研究機構 主席研究員 浜田将太

雜賀 匡史(さいが まさし)

さいがケアファルマ合同会社代表、薬剤師、認知症ケア専門士、介護支援専門員(ケアマネジャー)

大学院で修士課程を修了した後、臨床薬剤師について学ぶ為にカナダアルバータ大学に留学。その後、病院薬剤師や薬局で勤務するうちに、日々の薬剤師業務や在宅訪問活動(居宅療養支援)を通じて、生活を支える為には医療と介護の垣根を取り除いた総合的な支援が必要だと考えるようになる。それまでの「医学・薬学」的な視点に、「社会資源・ケア」という視点が加わったことによって、「医療を受ける為に、生活に我慢を強いる」のではなく、「充実した生活を送る為に、無理のない医療を提供する」ことを意識した支援活動を行っている。2020年9月には、一人でも多くの患者や利用者の支援を行うために医療・看護・介護の総合支援を行う、さいがケアファルマ合同会社を設立。現在は薬局業務、大学・薬剤師会・製薬企業・ケアマネジャー事業所等での講師など幅広い活動に従事している。

著者:MySCUE編集部

MySCUE (マイスキュー)は、家族や親しい方のシニアケアや介護をするケアラーに役立つ情報を提供しています。シニアケアをスマートに。誰もが笑顔で歳を重ね長生きを喜べる国となることを願っています。