自宅介護で、お年寄りをベッドから起き上がらせようと、力任せに抱きかかえていませんか? 寝ているお年寄りを横から必死に押して寝返りさせていませんか? よかれと思って懸命にしているその介助、実は間違っています。「人生100年時代の新しい介護術」について、生活とリハビリ研究所代表の三好春樹さんに解説いただきます。

介護で腰を傷めた人は多いのではないでしょうか。そもそも介護って、大人を抱きかかえて移動させたり、引っ張り上げたり。とにかく力が必要だと思っていませんか?

「力任せの介助は、お年寄りをA地点からB地点に移動させるという「動作」のみに目を向けたアプローチです。お年寄りはモノでなく、意思をもった人間です。本来、私たちが介助すべきは、動作ではなく『人間の行為』なのです」と生活とリハビリ研究所代表の三好春樹さんは話します。

人は動作を始める前に、それをしようとする意思が働きます。さらに、その意思が生じるには、まず情報という刺激があるのです。「これから食事をとる」という情報を受け取ることで「体を起こそう」という気持ちになり、その気持ちが芽生えて初めて人は動作に向かいます。そして、意思を含めた一連の流れが「行為」です。つまり、「食事ですよ」という情報を届け、お年寄り本人に起き上がろうとする意思を持ってもらうところから、すでに介助は始まっているのです。

「自ら体を起こそうとする瞬間、誰しも一瞬、呼吸を止めて体に力を込めます。その呼吸を感じ取り、お年寄りが力を込めるタイミングに合わせて『正しい方向』に手を添えて導いてあげれば、ほとんどの場合、自らの力で自然に体を起こすことができます」と三好さんは指摘します。そのとき、介助する側にほとんど力は必要ないのです。

「ただし、介護者が『イチニノサン』と声をかけてタイミングを促しても、お年寄りはそのタイミングでは動けないことがほとんどです。声をかけるのはかまいませんが、介護者は自分のタイミングではなく、お年寄りの呼吸からタイミングを感じ取り、力が入る瞬間に合わせて手を添えることが大切です」

このとき重要なのが、お年寄りのタイミングに合わせて「正しい方向」に導くこと。

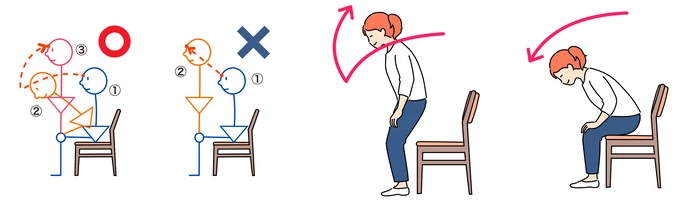

「人の動きは常に独特な曲線を描きます。これを生理学的曲線といって、決して最短距離の直線ではないのです。たとえば、椅子から立ち上がるとき、人は上へ向かって真っすぐ立ち上がるわけではありません。まず、前かがみになって重たい頭を斜め前へ下げることでお尻を浮かせ、頭はそこからVの字にターンして、再び曲線を描いて立ち上がります。日々、無意識に行っているこうした動きこそが、もっとも力を必要としない生理的曲線。介護者が生理学的曲線を理解して、その方向にお年寄りを導いてさえあげれば、介護に力はほとんど不要です。かつ、お年寄りにとっても、自発的で心地よい動きになるのです」

普段、無意識に行っている動きを意識化することが介護技術の第一歩。まず、日常生活のさまざまな動きを自分で行ってみて観察し、それぞれの動きの生理学的曲線を介護者自身が体得しましょう。

さらに「人が動くときに大切なのは、筋力ではなくバランスです」と三好さん。自身で動くためには筋力を発揮しなくてはならないと思いがちですが、それが誤解だというのです。

「動きのバランスがとれている態勢で脱力していれば、次の動きは重力が味方してくれます。動き出す瞬間に生理学的曲線に沿って少しの力を入れるだけでスムーズに動けるのです」

動きのバランスをとり、重力を味方につければ、お年寄り本人のほんの小さな力だけで、できることがたくさんあります。言い換えれば、介助とは、動きのバランスがとれるよう生理学的曲線の方向に手を添えて導くこと。お年寄り自身の力を自然に引き出せるもっともよいポジションへ誘導すること、ともいえるでしょう。繰り返しますが、介護に力は必要ありません。

そして、大切なのは介助し過ぎないこと。すべてしてあげてしまうこと(全介助)は一見、優しさのようで、実はお年寄りの主体性を奪い、自立から引き離してしまいます。

「よい介護とは、最小限の介助です。起き上がる、立ち上がる、移動する(歩く)といった一つひとつの動きについて、生理学的曲線に沿った自然な動きを介護者本人が理解し、お年寄りに伝えましょう。そして、それらの動きの中でどこが難しいか、どこができないかを見つけ、そこだけを手助けするのです。互いに生理学的曲線を理解していれば、実際の介助は驚くほど少しですむものです。よもや、お年寄りを赤ん坊のように抱きかかえて起こしたり、引っ張り上げるなんてことはあり得ません」(三好さん)

最小限の介助を受けることは、お年寄りにとっても、主体性を奪われることなく自身の力で生きている実感を持ち続けることができます。介護者が優先すべきは効率ではなく、あくまでもお年寄りの意思とタイミング。そしてそれらを尊重して待つことです。

「介護者は〝考える杖〟です」と三好さんは語ります。杖を使いこなすのは、あくまでもお年寄り本人。ただし、介護者は単なる杖ではなく、「散歩に行きましょう」と声をかける杖であり、いざというときには手を差し出してお年寄りを危険から守る杖なのです。

「これまでは、介護者がしてあげる側、お年寄りはしてもらう側、という一方的なイメージがありましたが、私は介護者もお年寄りも双方に主体があって、主体同士が関わり合いながら日常生活を営んでいると感じています」(三好さん)

三好さんは営業や工場労働など、数々の仕事を経て20代半ばに特養(特別養護老人ホーム)の仕事に就いたそうです。

「セールスマン時代はやみくもにモノを売ることに罪悪感を感じ、工場労働では思考停止せざるを得ず、それが嫌で転職を繰り返しました。そんな中、偶然勤めた特養で初めて『この仕事は長く続けられる』と確信しました。罪悪感を覚えることがないし、思考停止もしなくていい。それどころか、老人との関わりはうまくいってもいかなくても、一生懸命やっていると不思議と伝わり、信頼関係が生まれます。ときに『ありがとう』なんて言われたりしてね。介護職ほど毎日、考えることと想像力を求められる職種はそうないと思います。一人ひとりをよく見て、観察して、それぞれに違う個性や特性に合わせてタイミングをとったり、介助の度合いを考えたり。50年以上介護に携わってきましたが、奥が深くて、いまだに興味が尽きません。自分の個性を発揮できて、相手の個性も引っ張り出せます。個性を存分に生かせる仕事なんて、私が知る限り芸術家と介護職ぐらいじゃないかと思います」(三好さん)

「自宅介護においては、何もかも家族だけで抱え込むのはやめましょう」と三好さんは指摘します。

「身内にしかできないことがある一方、身内だからこそ難しいこともあるのが介護です。家族とはいえ〝介護する・される〟という関係だけになってしまうのはお互いに不幸なので、介護力については介護保険など社会資源をフル活用することを薦めます」と三好さん。そのうえで、身内にしかできないことはしっかり引き受ける覚悟を持ちましょう。それは「最後まであなたを見捨てない」「最後まであなたの味方です」という存在でいることです。

「よい介護に力はいらない」と繰り返す三好さん。この言葉こそが、介護に対する誤解を解くカギかもしれません。次回は「椅子に座る」「立ち上がる」など、具体的な動きに対する「力のいらない介助方法」をイラスト入りでわかりやすく解説します。

三好春樹(みよし・はるき)

生活とリハビリ研究所代表。1950年生まれ。幾種もの職を経験後、1974年から特別養護老人ホームに勤務。その後、九州リハビリテーション大学で学び、理学療法士として高齢者介護現場でリハビリテーションに従事。1985年から『生活リハビリ講座』を開催、全国で年間150回以上の講座と実技指導を行う。『関係障害論』『生活障害論』『ウンコ、シッコの介護学』『介護のススメ!希望と創造の老人ケア入門』など著書多数。近著『イラスト図解 いちばんわかりやすい介護術』でのわかりやすい介助方法の解説が好評を博している。

著者:MySCUE編集部

MySCUE (マイスキュー)は、家族や親しい方のシニアケアや介護をするケアラーに役立つ情報を提供しています。シニアケアをスマートに。誰もが笑顔で歳を重ね長生きを喜べる国となることを願っています。