介護施設や老人ホームに入居する際には、保証人や身元引受人が必要な場合が多々あります。今回は、保証人や身元引受人の役割や必要な理由、いない場合の対処法について解説します。

施設入居時に保証人や身元引受人が必要な理由は、施設側のリスクを回避するためです。

介護施設に入居する高齢者は、若い年代と比較して病気やケガを負う可能性が高く、緊急時の対応が必要になるケースも多くなります。

そういった場合、保証人や身元引受人を入居時に決めておけば、施設側が責任を負えない問題が起きたときの備えになります。

保証人や身元引受人の存在は、介護施設が安心して入居者を受け入れられる、重要な条件となっているのです。

保証人や身元引受人の主な役割は、以下の通りです。

・入居費用の支払いが困難になったときの保証

入居者が、何らかの理由で入居費用を支払えなくなった場合、身元引受人が入居費用の請求先になります。そのため、身元引受人を選ぶ際、本人が支払い困難になっても確実に入居費用を払えるかどうかが施設側が重要視するポイントとなります。

・生活上の各種手続きの代行

入退院、支払い、(なんらかのサービス等の)利用、そして行政関係の手続きを本人に代わって行います。

・意思決定

認知症などで本人の判断能力が低下した場合、ケアプランの同意や治療方針などについて、本人の代わりに意思決定をするのも、保証人や身元引受人の役割です。

・亡くなった際の退去手続きや荷物の引き取り

入居者が亡くなった場合、退去手続きなどの役割は、身元引受人が担います。具体的には、以下のようなことが求められます。

●入居費用の精算

●遺体の引き取り

●葬儀の手配

●荷物の引き取り

・緊急時の連絡先

施設内での事故や急な体調変化があった時など緊急時の連絡先にもなります。その際は、速やかに駆けつけて対応しなければなりません。

保証人や身元引受人の条件は、施設によって異なります。一般的には、万が一のときに駆けつけられる親族が務めるケースがほとんどです。

保証人や身元引受人は親族だけでなく、親しい知人や友人に頼むことも可能ですが、施設によっては収入や年齢などの条件を定めている場合もあるため、入居前に確認しておくことが大切です。

・成年後見人を定める

施設によっては、成年後見人を定めれば施設入居を認める場合があります。成年後見人とは、認知症や知的障がい、精神障がいなどによって適切な判断ができなくなった場合に財産管理や本人の権利擁護を援助する人のことです。

成年後見人が定まると、入居者に代わって入居費用の支払いをすることになるため、施設側としては入居費用の滞納の不安が少なくなります。

ただし、成年後見人は、本人に代わり契約や支払い管理を行うのみで、身元引受人や保証人にはなれません。そのため、施設によっては、後見人とは別に保証人や身元引受人をたてなければならないケースもあることに注意が必要です。

・成年後見人の種類

成年後見人には「任意後見人」と「法定後見人」の2種類があります。

任意後見人:判断能力のあるうちに、自身で選定しておく後見人のこと

法定後見人:すでに判断能力が失われた人のために選定された後見人のこと

いずれも申立てから後見開始までに1〜4ヶ月程度かかるため、成年後見人を選定する場合は、早めに申立てをしておくことが大切です。

成年後見人の選定方法や制度の概要については、こちらで確認してみてください。

・身元保証会社の利用

身元保証会社を利用して、施設に入居する方法もあります。

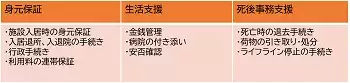

身元保証会社は、民間企業やNPO法人、一般社団法人などが運営しています。基本サービスの「身元保証」以外にも「生活支援」や「死後事務支援」といったサービスを提供する法人もあります。

例えば、以下のようなサービスを有料で受けられます。

●身元保証

・施設入居時の身元保証

・入居退所、入退院の手続き

・行政

・利用料の連帯保証

●生活支援

・金銭手続き管理

・病院の付き添い

・安否確認

●死後事務支援

・死亡時の退去手続き

・荷物の引き取り・処分

・ライフライン停止の手続き

これらのサービス内容や料金は、事業者によって異なります。身元保証会社を選ぶ際は、見積もりをとるなどして、事前に契約内容や費用を確認することが大切です。

悪質な業者を選んでしまうと、必要な支援を受けられなかったり、不当に高額な費用を請求されたりするなどのトラブルが生じます。契約前には、十分に情報収集をした上で、適切なサービスを受けられる身元保証会社を選びましょう。

著者:倉元 せんり

福祉系大学を卒業後、急性期病院で医療ソーシャルワーカーとして勤務。現在は、フリーライターとして、福祉にまつわるさまざまな記事を執筆している。福祉制度や社会保障などの知識を分かりやすく伝えるのが得意。

保有資格:社会福祉士・ケアマネジャー