最近、もの忘れが多かったり、会話が不自然だなと感じたり…高齢の親の言動に「あれ?」と思うことがあると、すぐにでも病院へ連れて行きたくなるかもしれません。しかし、無理に検査や治療を促してもなかなかスムーズにいかないもの。そこで今回は、受診から治療までをどのようにつなげればよいか、具体的な検査や治療法について、認知症予防専門クリニックひろかわクリニック院長の広川慶裕先生にお話をうかがいました。

大切な家族に「あれ?」と思うことがふえると不安になりますよね。とはいえ、ダイレクトに「認知症の検査を受けてみよう!」と提案しても、自分が認知症であるとは認めたくない人がほとんど。そんなときに広川先生がすすめるのが、「節目検診」だといいます。

「例えば、がん検診の場合、罹患する前に検査を行うのは今やあたり前の時代です。病気の種類によって『40歳以上は年に2回』『50歳以上は毎年』といったように、年代による節目での検診が推奨されています。認知症もそれと同じように、節目検診として捉えれば受診のハードルは一気に下がるのではないでしょうか。60歳になったから脳の機能を見ておこう、認知症ではないことを確かめて安心しようという考え方です」

認知機能に対する不安は多くの場合、周りの人だけでなく、本人も気づいています。

「認知症だったらどうしよう…」という思いが強く、加齢によるもの忘れだと納得したいため、家族から受診や検査の提案をされると余計に拒否したくなってしまうものです。

それを「節目検診」とすれば「自分だけ」という特別感が軽減され、何かあったとしてもすぐに対処できると話す広川先生。受診の目安は、「あれ?」と思ってから半年〜1年以内だといいます。

「まずは、かかりつけ医に相談してみてください。専門病院につなげてもらうことができます。かかりつけ医がない場合は、脳神経内科か心療内科を受診しましょう」

認知症の疑いがみられたとき、具体的にどのような検査をするのでしょうか?

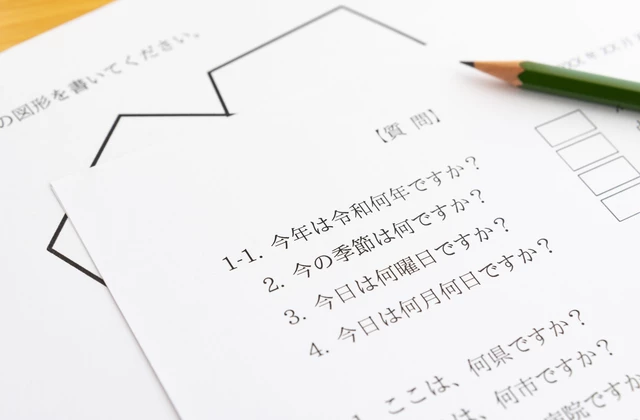

「まずは、『ミニメンタルステート検査(MMSE)』または『長谷川式認知症スケール』という認知機能テストを行います。今日の日付や季節、今いる場所、簡単な計算問題などに答える神経心理検査です。制限時間は1問10秒で、1問正解するごとに1点加算され、MMSEなら23点以下、長谷川式認知症スケールなら20点以下が認知症疑いになります」

そのほかに、医師が患者さんの様子や家族からの情報に基づいて評価する「臨床的認知症尺度(CDR)」というスクリーニングテストを行うことも。これらの検査で認知症の疑いありと診断されると、脳内の血流状態の検査に進むと広川先生はいいます。

「認知症の人は血流が明らかに少なくなるため、MRIやSPECT検査で脳の萎縮と血流分布の異常を調べます。私のクリニックではMMSE、長谷川式認知症スケール、MRI、SPECT検査の4つをセットにして受けてもらうようにしていますね。クリニックによっては、検査は別の医院にお願いするケースもあるようです」

現在の日本では、病気と診断された場合に保険診療が適用されます。つまり、「認知症の疑いあり」という診断がされていない場合、MMSEや長谷川式認知症スケールといった確定診断前の検査は自費診療になることも。その点については理解しておきましょう。

認知症と診断されるのは、あくまでも認知機能テストで基準を超えた場合のみ(MMSEなら23点以下、長谷川式認知症スケールなら20点以下)です。確定診断をされて初めて、投薬による治療が行われます。

しかし、臨床的には、症状が出ていないMCIや、MCIの前段階である「プレMCI」でも、放置しておけば認知症に進行してしまう可能性があります、という広川先生。病気とは認定されていない、でも不安はある…、そんなときはどうしたらよいのでしょうか。

「実際に私のクリニックにも、『半年後にまた来てください、といわれたけれど不安で…』という方が多くいらっしゃいます。もちろん半年経過観察をした時点から治療を始めても遅くはないのですが、やはり早めに対処するに越したことはありません。治療は早ければ早いほど、効果は変わってきますから」

そこで広川先生のクリニックでは、MCIの段階から治療を始めているそう。

「認知症につながりやすい患者さんは生活習慣病のある方が多く、それが原因で血流が悪くなっています。その現状を活用し、生活習慣病改善のために血流を促す薬を処方するとともに、予防的に抗認知症薬(ドネペジル、ガランタミン、リバスチグミン、メマンチンなど)も処方しています」

広川先生によると、認知症の原因となるアミロイドβの蓄積は、MCIの段階でほぼ50%を超えているのだとか。現段階の状態から治療を進めるかどうかは、医師により変わってきます。

診断はされなかったけれど不安という場合は、今から何かできることがないかを医師に相談してみるのもよいかもしれません。

ここで、認知症の新薬について少しみてみましょう。

2023年9月、アルツハイマー型認知症治療薬「レカネマブ」が日本でも承認され、保険適用となりました。アルツハイマー型認知症が発症する原因は、アミロイドβというたんぱく質が脳にたまり、神経細胞が壊れること。このアミロイドβを除去する、初めての治療薬です。

レカネマブは2週間に1回、注射(あるいは点滴)を一定期間受けます。ただし、壊れてしまった神経細胞を再生することはできないため、認知症を発症する前のMCIの人など、アミロイドβの蓄積が少ない人が対象です。

50~90歳の早期のアルツハイマー型認知症の患者さん約1800人を対象に行われた臨床試験では、レカネマブを1年間投与したグループは、偽の薬を投与したグループより認知機能の低下が約27%抑えられ、症状の進行を遅らせることが確認されました。

アミロイドβを除去できる夢のような薬として話題になった「レカネマブ」。しかし、アミロイドβが蓄積する生活習慣をつづけていては、薬の効果も意味がなくなってしまうと広川先生はいいます。

「認知症はアミロイドβだけではなく、タウたんぱく質の蓄積も神経細胞死と深く関係しているといわれています。タウたんぱく質に対して作用する薬はまだないため、生活習慣を見直すことが一番の予防薬。適度な運動で脳の血流を促し、お酒は適量を守り、良質な睡眠をとることがもっとも重要です」

最後に、広川先生よりいただいた心強いメッセージを紹介します。

「私は認知症の治療に30年近く携わってきましたが、進行させないためには次の3つが大事だと思っています。①希望を持つこと、②チャレンジをすること、③生活習慣を見直すこと。これをつづけておけば、認知症には滅多になりません。ならないとは言い切れませんが、確率がグッと下がるのは確かです」

認知症にならないために、進行させないために、この3つを心がけた生活を家族みんなで共にしていくことが大切なのですね。

次回は、認知症予防の食事編について紹介していきます。

著者:MySCUE編集部

MySCUE (マイスキュー)は、家族や親しい方のシニアケアや介護をするケアラーに役立つ情報を提供しています。シニアケアをスマートに。誰もが笑顔で歳を重ね長生きを喜べる国となることを願っています。