未曽有の被害をもたらした2011年の東日本大震災や2016年の熊本地震、そして2024年1月1日に正月の団らんを奪った能登半島地震——。地震大国の日本では、いつどこで大きな地震が発生してもおかしくありません。とくに同居はもちろん、離れていても家族に高齢者がいる家庭では、すぐに避難できるかどうか、正しい判断ができるかどうかなどわからないことが多く不安になります。だからこそ、私たちは日頃から地震について関心を持ち、いざというときに適切な行動を取れるよう備えておく必要があります。本記事では、公益財団法人市民防災研究所の主任研究員である伊藤英司先生に、大地震に対する備えや正しい行動について解説していただきます。

ある日の夕方、自宅で夕食の準備をしていると、突然テーブルの食器がカタカタと鳴り出し、足元に小さな揺れを感じる。「もしかして地震?」。そう思った直後、リビングに置いてあったスマホから、緊急地震速報の警戒音が聞こえてきて、建物が大きく揺れ始め た……。みなさんはこんな状況のときでも、あわてずに行動する自信がありますか?

地震が発生した際、被害を最小限に抑える には、1人ひとりが適切な行動を取ることがとても重要です。そして、冷静に行動できるかどうかは、「事前に地震対策をしているか?」で変わります。遠くない将来、日本各地で巨大地震が発生する危険性が指摘されているからこそ、大地震で起こり得ることや必要な準備について、改めて確認しておきましょう。

以降、大地震の際に大きな被害をもたらす「津波」と「火災」を取り上げ、それぞれの備えや避難のポイントなどを紹介していきます。

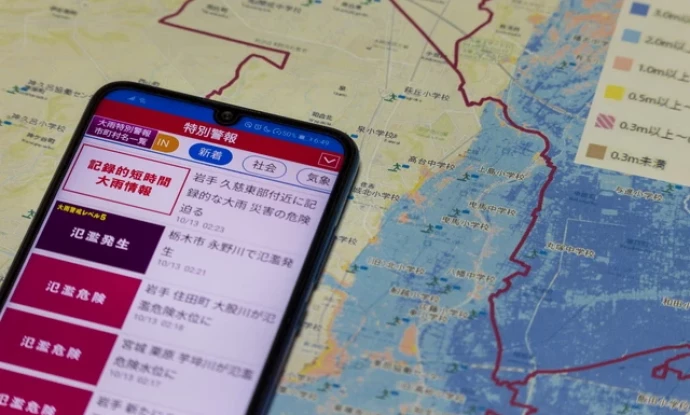

津波に備えるにあたっては、まず自宅や仕事先・旅行先の津波の危険性をハザードマップ(※)で調べることが大事です。津波浸水の危険がある地域なら、津波避難場所や津波避難ビルの位置と行き方を確認しておきましょう。

※国土交通省「ハザードマップポータルサイト」

津波浸水の危険がある地域で、強い揺れや長時間のゆっくりとした揺れを感じたら、津波警報を待つことなく、津波避難場所や津波避難ビル、近くの高台などを目指して、「より早く」「より高い」場所に逃げましょう。河口から上流へ津波が逆流して遡上する恐れがあるため、川から離れる方向に避難することが大事です。

「津波避難場所などへの避難が困難な場合は、鉄筋コンクリート造などの 頑丈な建物の最上階、または屋上に避難しましょう。車で避難すると渋滞に巻き込まれる恐れがあるため、避難するときは徒歩が原則です」(伊藤英司先生)

津波の危険があるときの逃げ方、子どもや高齢者などのサポートの仕方については、平時のうちに家族でよく話し合っておきましょう。サポートすべき人がいない場合は、1人ひとり が「周囲にかまわず必死に逃げる」ことが重要です。必死に逃げる人を見れば、迷っている周囲の人も逃げ始め るため、結果としてみんなが必死で逃げることにつながります。

なお、津波は第1波がいちばん大きいとは限らず、第2波、第3波など、あとからくる津波の方が大きいこともあります。事実、東日本大震災では、地震発生後1~2時間以上たってから最大波が到達した地域もありました。この点について伊藤先生は、「津波は何度も押し寄せることがあります。もう大丈夫だろうと自己判断で家に戻らず、津波警報や避難指示の解除を確認してから帰宅するなど、公的な情報に基づいて行動することが重要です」と強調しています。

〈POINT〉

●川から離れた、より高い場所へ逃げる

●車を使わず徒歩で避難する

●警報の解除を確認してから帰宅する

大地震に火災は「つきもの」と考え、強く揺れたら、自宅はもちろん自宅周辺で火災が発生していないかを確認してください。火災が発生していた場合、火が小さいうちなら消火器などで初期消火を行います。その際は、炎だけでなく煙やガスにも注意し、姿勢を低くしてハンカチで鼻と口を覆って、絶対に煙を吸わないようにしましょう。

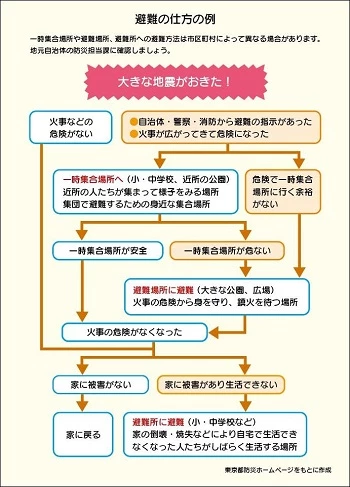

ただし、火が天井に達している場合は、迷わず避難することが重要です。「火が天井に達すると、一気に部屋全体に燃え広がります。消火より避難行動を優先しましょう」とは伊藤先生の言葉です。下に示した【避難の仕方の例】を参考にしながら、落ち着いて行動しましょう。

自宅が大きな被害を受けていなくても、近くで火災が発生していれば避難が必要です。周囲に木造家屋が多い地域は、火が燃え広がる可能性が高いため、とくに注意してください。

「どのようなときに家を出るのか、その場合、どのような方法で避難するのかなど、家族同士の連絡の取り方を含めて、平時のうちによく話し合って決めておくことが大切です。また、避難場所や避難所への行き方は実際に歩いてみて確認しましょう。季節ごと、天候ごとなど、さまざまな条件で試しておくとよいでしょう」(伊藤先生)

家の中ではガスコンロや石油ストーブだけでなく、電気機器も火事の原因になります。ガスコンロや石油ストーブの近くに、燃えやすいもの(衣類・布団など)を置かないようにしましょう。コンセントに水がかかると発火の恐れがあるので、コンセントの周辺には花びんや水槽を置かないことも大事です。

また、地震による停電の後、電気が復旧すると、スイッチが入っていた電気機器が作動して発火することもあります。避難するときはブレーカーを落として家を出ましょう。

〈POINT〉

●ブレーカーを落としてから避難する

●火が天井に達したら消火より避難を

●火災発生時は、煙やガスにも注意する

避難所での生活や在宅避難に備えるためには、日頃から備蓄品や非常持ち出 し品を準備しておくことも大事です。みなさんの中にも、「常に家族分の備蓄品や非常持ち出 し品を用意してある」という人は多いのではないでしょうか。

ただし、防災用品はただため込むだけでは意味がありません。この機会に「いざというとき、本当に使える備蓄品・非常持ち出 し品になっているかどうか」を見直してみませんか?

外出の際にバッグに入れておきたい防災グッズや非常時の持ち出し品、家の備蓄品など、防災用品すべてに共通して重要なのは、非常時に実際に「食べられるもの」「使えるもの」であることです。

家族の口に合わない食品や使い方がわからないグッズをため込んでいても、いざというときに、まったく役に立ちません。伊藤先生は「食べたことがない食料品、使ったことがない生活用品などは、事前に食べたり、使ったりして確認した上で、口に合うもの、使えるものを備蓄・携帯するようにしましょう」と話します。備蓄・携帯品をととのえたらそのまま放置せず、賞味期限や使用期限などに気を付けながら、定期的に点検し、新しいものと入れ替えることも大切です。

また、情報収集や家族との連絡などは「スマートフォンがあれば大丈夫」と思いがちですが、災害時にはつながりにくくなったり、電源の確保が難しくなったりすることが考えられます。そうした事態に備えて、「情報収集のための携帯ラジオを用意しておく」「家族と連絡を取りやすい公衆電話の場所を確認しておく」「公衆電話を使うための10円玉や家族の連絡先などを書いたメモを用意しておく」といったアナログな準備もしておきましょう。

「ラジオや公衆電話、紙のメモなどを活用すれば、その分、スマホの電源を長持ちさせられるので、アナログな行動のメリットは意外に大きいですよ」(伊藤先生)

以下では、〈外出時に携帯したい非常用品〉や、〈持ち出し袋(リュックサック〉に入れておきたいもの〉〈備蓄しておきたいもの〉の一例を紹介しておきます。ぜひ参考にしてください。

〈外出時に携帯したい非常用品(例)〉

□運転免許証など身分証明書になるもの

□公衆電話用の10円硬貨、緊急用のホイッスル

□ペンライト、携帯ラジオ、モバイルバッテリー、電池

□飲料水(500mL ペットボトル)、携帯食

□救急用品セット(絆創膏など)、持病の薬、マスク

□ティッシュペーパー、ハンカチ、ポリ袋、雨具

□家族との連絡の取り方を書いたメモ、メモ用紙と筆記用具

〈持ち出し袋 (リュックサック)に入れておきたいもの(例)〉

□懐中電灯(ヘッドランプ)、携帯ラジオ、充電器、電池

□軍手、はさみ、携帯トイレ、マスク、消毒液

□救急用品セット、持病の薬、よく使う市販薬

□非常食、携帯栄養補助食品、飲料水、し好品

□下着・靴下、雨具、タオル、携帯カイロ

□家族との連絡の取り方を書いたメモ、メモ用紙と筆記用具

□買い物袋(物資を配られるときなどに運ぶもの)

□公衆電話用の10 円硬貨

※持ち出し袋と一緒にヘルメットも用意しておきましょう

※季節ごとに「寒さ」「暑さ」対策用品も用意しておきましょう

〈備蓄しておきたいもの(例)〉

□飲料水(1人1日3L が目安)、レトルト食品、インスタント食品

□給水用ポリタンク

□カセットコンロ、カセットボンベ

□トイレットペーパー、ウエットティッシュ

□ラップ、紙皿・紙コップ・割り箸

□懐中電灯(ヘッドランプ)・ランタン

□ポリ袋、ロープ、工具セット

□携帯トイレ、簡易トイレ

□充電器、電池、ポータブル電源

□口内洗浄液(口の中が不衛生だと、誤嚥性肺炎などの災害関連死につながる)

※家族全員の分を最低3日分、できれば7日分を用意しましょう

就寝中の強い揺れに備え、ベッドや布団の近くにも非常用品を備えておきましょう。必ず用意してほしいのは、すぐ履けて割れたガラスや食器の上でも歩けるような、スリッポンタイプの靴と懐中電灯です。家具の下敷きになった場合に存在を知らせるためのホイッスルや、めがね(必要な人のみ)も手が届く範囲に置いておきましょう。

〈ベッドや布団の近くに備えておきたい非常用品(例)〉

□靴(スリッポン)

□懐中電灯(ヘッドランプ)

□ホイッスル

□めがね

□スマートフォン

持ち出し袋(リュックサック)を用意したら、実際に背負って避難先に決めている場所まで歩いてみることも大事です。つい、いろいろ入れすぎて移動に支障があるようなら、袋の中身を調整しましょう。持ち出し袋や備蓄品に、お菓子など家族が好きな一品を加えておくと、避難生活をなごませることができます。

東京消防庁の発表によると、地震で負傷する原因の多くは「家具類の転倒・落下・移動」によるものだそうです。地震の被害を軽減するためにも、自宅の家具の配置や固定方法もきちんと確認し、安全確保につとめましょう。

ここでは、地震に対する家具類の対策について、4つのポイントを挙げながら解説していきます。

①家具や収納物を少なくする

部屋に家具や荷物が多いほど、強い揺れで倒れたり、物が散乱する被害が大きくなります。防災面に配慮するなら、できるだけ家具や収納物を少なくしておきましょう。

②転倒を考慮に入れて家具の配置を決める

家具を少なくした状態で配置を見直し、置き場所を決めたら固定します。家具は「倒れたらどうなるか」を想定し、もっとも被害が少ない配置にしてください。

家具の配置ではとくに「寝室」に注意が必要です。部屋にいる時間が長いことに加えて、就寝中は無防備な状態になるからです。寝室にはできるだけ家具を置かないようにし、置くときは背の低いものにしましょう。どうしても高さのある家具を置きたいときは、倒れても寝ている人が安全な位置(向き)に置き、必ず固定してください。

③家具の固定は2つ以上の方法で

家具を固定するときは、固定先の柱などに家具を支えるだけの強度があるかを確認してから行いましょう。固定器具には、突っ張り棒やL字金具のほか、ベルトやチェーンを使ったものもあるので、状況に合った器具を選んでください。家具の底や脚には、ストッパーや耐震ジェルマットなどを使うとよいでしょう。

「1つの家具を2つ以上の方法で固定すると、転倒防止効果が高くなります。また、タンスなど高さがある家具なら、天井との間を段ボール箱などで埋めると、突っ張り棒の代わりになりますよ」とは伊藤先生の言葉です。

④家電の固定も忘れずに

家具だけでなく、冷蔵庫やテレビなどの家電も固定しましょう。家具や家電の扉がバタバタと開いてしまわないように、扉開き防止対策も忘れずに行ってください。

7.まとめ

大地震が起こったときには、津波や火災のほか土砂災害、道路の隆起、建物の崩壊、ガスもれなど、さまざまな異常事態が同時に発生する可能性があります。地域のハザードマップを使って、おこり得る災害リスクや自宅の危険度を確認した上で、安全な避難行動が取れるように準備を進めましょう。

被害を最小化するには、自宅の耐震診断を行って、必要があれば耐震補強を検討するのもよい方法です。自治体によっては、耐震診断や耐震補強の助成制度があるところもあるので、一度調べてみてはいかがでしょうか。

監修:伊藤 英司さん

伊藤 英司(いとう・えいじ ※写真下)

公益財団法人市民防災研究所 主任研究員

著者:MySCUE編集部

MySCUE (マイスキュー)は、家族や親しい方のシニアケアや介護をするケアラーに役立つ情報を提供しています。シニアケアをスマートに。誰もが笑顔で歳を重ね長生きを喜べる国となることを願っています。