災害と一言でいっても、地震や台風、豪雨、豪雪、津波、火災など多くの種類があります。そして、その全部に備えるのはとても大変ですよね。ですので少し視点を変えてこう考えてみるのはどうでしょう? 「防災のいちばんの目的は家族の命を守ることだ」と。それを踏まえれば、防災対策でやるべきことも絞れてくるのではないでしょうか? まずやるべきは「家族が生き残る確率を上げるための準備」と「災害時の困りごとを減らすための準備」です。そこで、備え・防災アドバイザーであり、防災専門YouTube チャンネル『死なない防災! そなえるTV』の運営者でもある高荷智也さんが、“災害時に家族を守るためのポイント”について、詳しく解説します。

日本は地震が多い国として知られていますが、具体的にはどの程度の地震が発生しているのでしょうか? 例えば1923~2023年までの100年間において、マグニチュード6以上の大地震の回数は、全世界で12,877回(アメリカ地質調査所)あったのに対し、日本周辺では1,745回(気象庁)発生しています。要するに全世界で発生する大地震の13.7%が日本周辺で起こっており、文字通り地震大国であると言えるのです。「明日、大地震が発生してもおかしくない」と考えて、日頃から準備しておくことが大事なのです。

地震対策というと、水や食料の準備を思い浮かべるかもしれませんが、これらは「助かったあと」に必要なものであり、最優先すべき対策は「揺れで命を落とさないための準備」です。まずは、住んでいる建物が「新耐震基準」を満たしているかを確認しましょう。

耐震性を決める重要な要素は築年数です。1981年6月1日以降に「建築確認申請」を受けて建てられた場合は「新耐震基準」を満たしており、震度6強の地震の直撃を受けても設計上すぐには倒壊しません。一方、それ以前に建てられた(旧耐震基準)建物の場合は、大きな揺れで倒壊してしまう危険性があります。これは、木造でも鉄筋コンクリート造でも基本的に同じです。住んでいる家が旧耐震基準の場合は、自治体の補助金などを活用しながら、耐震診断やリフォームを検討してみるのがよいでしょう。旧耐震基準のマンションなどにお住まいの場合は、可能であれば引っ越しをおすすめします。ただし、2016年の熊本地震や、2024年の令和6年能登半島地震など、強い余震が繰り返し発生した場合は、新耐震基準の建物にも被害が発生します。これから建物を選ぶ機会があるならば、「耐震等級3」をクリアした建物を選ぶことで、繰り返す揺れにも耐えられるようになります。

建物を確認したら、次は室内の安全対策です。手はじめに家具の配置を見直しましょう。寝室の家具が、就寝中の布団を直撃したり、転倒するとドアが開かなくなったりする場所にあるようなら、最優先で移動してください。家具の配置を見直したら、家具が倒れないようにL字金具などで固定しましょう。たんすや棚に入れるものは、下のほうに重いもの、上のほうに軽いものを入れると倒れにくくなります。直下型の地震では固定していない家電が部屋の反対側まで飛んだという報告もあるので、家具だけでなく家電も、ベルトやチェーンなどの専用器具で固定してください。

〈POINT〉

●自宅が旧耐震基準の建物の場合は、自治体の助成を活用してまずは耐震診断を

●すべての家具を固定するのが理想だが、難しい場合は命にかかわる場所から行う

地震による二次災害は一様ではなく、地震の規模や発生する場所などによって大きく異なります。1923年の関東大震災では「大規模な火災」が、1995年の阪神・淡路大震災では「建物の倒壊」が、2011年の東日本大震災では「津波」が、そして2018年の北海道胆振東部地震では「土砂災害」が、それぞれ主な死因となりました。

自宅が津波・土砂災害・地震火災の想定される場所にある場合は、自宅にとどまると命に危険が及びます。そのため、地震対策では家具の固定やガラスの飛散防止といった、“揺れ”に対する備えだけでなく、揺れによって生じるさまざまな“二次災害”への備え(避難の準備)も重要です。

最初に行うのは、自宅や職場がどのような二次災害に巻き込まれる恐れがあるのかを知ることです。津波ハザードマップ・土砂災害ハザードマップを確認し、影響の度合いと避難場所、移動ルートをチェックしておきましょう。また、古い木造住宅が密集しているエリアや、細い路地に建物が並んでいるエリアでは、大規模な地震火災(延焼火災)に巻き込まれる恐れがあります。この場合も「地震防災マップ」などで、運動施設や河川敷などの広域避難場所を確認しておきましょう。

避難場所を把握したら、自宅から素早く出るための準備をします。防災リュック(非常用持ち出し袋)を玄関や廊下などの避難経路上に置いて、素早く行動できるようにしておきます。避難経路上に、転倒しそうなブロック塀・古い民家・くずれそうな崖などの危険箇所がある場合は、それらを避けるルートも確認しておいてください。とくに津波がすぐに到達するエリアの場合は、最短時間で高台・避難場所へ移動できるよう、万全の準備が不可欠です。

なお、事前に用意した防災リュックを背負って避難場所まで歩いてみることも、大事な防災対策です。飲料水や食料はかなりの重量となるため、重すぎる場合は量を減らしましょう。

〈POINT〉

●自宅や職場が地震の二次災害に巻き込まれないかをハザードマップで確認

●素早く安全に避難するため、防災リュックの用意と避難訓練の実施を

日本中どこでも起こり得る大地震と異なり、大雨・台風による浸水害や土砂災害などは、地形により「生じやすい場所」と「生じる危険性が低い場所」があります。昨今は台風や大雨で「想定外の被害が起こった」という言葉をよく耳にしますが、水害はハザードマップを見れば、「生じやすい場所」がほぼわかります。そのため、想定外に巻き込まれる可能性を小さくできるのです。

ハザードマップは、津波・高潮・洪水・土砂災害・噴火などによる影響の度合いや、被害発生時の避難先が記載された地図です。紙のハザードマップは、自治体から各家庭に配布されていますが、パソコンやスマートフォンで「○○市 ハザードマップ」と検索すれば、同じものを見ることができます。ただし、ハザードマップは想定される災害の種類ごとに作成されていて、洪水の場合は対象となる河川単位で違う地図となるため、一枚だけを見て判断するのではなく、公開されている地図すべてを確認することが大切です。ハザードマップで、自宅や会社が被害を受ける地域にある場合は、避難先を把握しておくことが大事ですが、1つ注意点があります。

避難先には「避難場所」と「避難所」という2つの種類があり、津波や洪水などから命を守るために逃げるところが避難場所、逃げ延びて助かったあとに自宅で生活ができなくなった人が身を寄せるところが避難所になります。避難所は最寄りの学校や公共施設などが指定され、同時に避難場所にも指定されることがありますが、海岸や河川近くの建物は浸水する恐れがあるため、避難場所を兼ねているとは限りません。避難先を確認する際には、まず命を守るための「避難場所」がどこにあるのかを災害の種類ごとに確認し、次に生活をするための「避難所」がどこにあるのかを確認しましょう。

自宅・会社の浸水や土砂災害のリスクを確認する場合は、パソコンやスマートフォンで「重ねるハザードマップ」と検索してみてください。重ねるハザードマップは国土交通省が運営するWebサービスで、選択した場所の地図を表示させ、津波・高潮・洪水・土砂災害の影響範囲を重ねて表示させることができます。自治体のハザードマップは市町村区切りですが、重ねるハザードマップは表示範囲を自由に変えられるため、自宅・会社・通勤ルートをすべて表示させ、身近な水害の危険をまとめて確認することが可能です。無料で利用できて、会員登録なども不要なので、ぜひ活用してください。

重ねるハザードマップ

〈POINT〉

●「ハザードマップ」を事前に確認して被害を想定しておくことが大切

●避難先である「避難場所」と「避難所」がどこにあるかも確認しておく

日本の台風で観測史上最悪の被害を招いた伊勢湾台風(1959年)では、実に5,000人を超える方が亡くなりました。それ以降、富士山測候所の気象レーダーや、気象衛星ひまわりなどの気象観測網が整備され、台風による不意打ちの被害は激減しました。しかし、このすぐれた気象情報も、有効に活用されなければ意味がありません。

台風や大雨により暴風・浸水・土砂災害などの危険性が高まった場合は、避難が必要になります。暴風災害はどこでも生じる恐れがあるので、接近する台風の勢力が強く、かつ自宅の耐久性に不安がある場合は、早めに避難場所へ移動することが大事です。

一方、浸水・土砂災害による被害を最小限に抑えるには、前述したようにハザードマップを確認し、自宅に生じる被害の程度を確認しておくことが重要です。たとえば、居住している市町村から「避難指示」が発表された場合、ハザードマップで自宅周辺に危険がない、またはマンションなどで部屋の高さに影響しない、とわかっていれば自宅にとどまり、自宅にとどまると命に危険が生じる恐れのある場合は素早く避難を行うという具合になります。

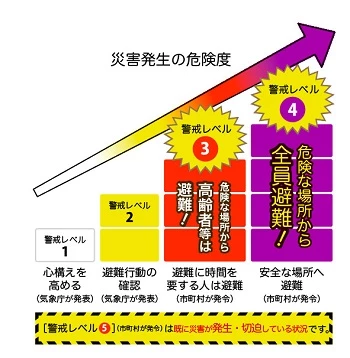

以前は、水害・土砂災害に対する警戒を呼びかける情報には、気象庁から発表される「防災気象情報」と、市町村から発令される「避難情報」などが複雑に混ざり合い、避難のタイミングがわかりづらいという課題がありました。しかし、2019年からは「5段階の警戒レベル」という統一基準が設けられ、さらに2021年には避難勧告の廃止など、避難情報が整理されてわかりやすくなったため、避難するか否かの判断は「警戒レベル」と「避難情報」を参考にしましょう。

●図の出典:政府広報オンライン

高齢者など、家族に素早く徒歩避難することが難しい人がいて、かつ自宅に被害が生じると想定される場合は、警戒レベル3(高齢者等避難)の段階で避難を開始します。家族全員が素早く徒歩で移動できる場合は、警戒レベル4(避難指示)の段階で避難を行うのが目安です。なお、警戒レベル5(緊急安全確保)はすでに災害が発生している状況なので、これを待っていてはいけません。

〈POINT〉

●ハザードマップ上で危険がある場合は、警戒レベル4(避難指示)で全員避難を

●高齢者など避難に時間のかかる人は、警戒レベル3(高齢者等避難)で避難を始める

防災対策では、まず防災リュックを準備するという人も多いでしょう。では、それに何を入れるべきでしょうか。防災リュックに入れるアイテムで、もっとも優先度が高いのは、水でも食料でもなく、「からだの一部」となるものです。具体的には、メガネや補聴器のスペア、持病の薬の予備やお薬手帳などで、「それがないと生活が成り立たない」アイテム(あるいは予備のアイテム)をまず入れてください。メガネを新調したら古いメガネをリュックへ入れる、病院で薬の処方を受けた際にはお薬手帳の最新ページをスマートフォンで撮影しておく、というのもよい方法です。

次に入れたいのは、迅速かつ安全な移動をサポートしてくれるアイテムです。雨天用の雨具(レインウエア)、夜間用の照明(LEDライト)、身を守るヘルメットや軍手などをすぐ取り出せるように準備しましょう。また、通勤や休日用の靴に「踏み抜き防止インソール」と呼ばれる頑丈な中敷きを入れておくと、クギやガラスなどの踏み抜きを防止する効果が期待できます。すぐに始められる防災対策として、実践してみるのはいかがでしょうか?

そのほか、情報収集に役立つ携帯ラジオや、スマホを充電するための乾電池式モバイルバッテリー、移動中の負傷に対応する応急手当のセット、避難後に必要となる携帯トイレ・ウェットティッシュなどの衛生管理用品も、防災リュックに入れておくと役立ちます。

【防災リュックに入れたいものリスト】

□ メガネや補聴器、サポーターなど「からだの一部」となるもの

□ 持病の薬の予備やお薬手帳のコピー

□ 雨具・LED ライト・軍手など、からだを守る道具

□ 携帯ラジオ・モバイルバッテリー・予備の電池

□ 携帯トイレ・ウェットティッシュなど衛生用品

□ マスクや消毒薬などの感染症対策グッズ

□ 1回分の着替え・タオルなどの雨濡れ対策用品

□ 飲料水とそのまま食べられる非常食を少々

※貴重品などをすぐ入れられるように、ポケットは空けておく。

なお、水と食料は重量がかさむため、そのまま食べられるものを一日分程度準備し、リュック全体の重量を「背負った際に走れる重さ」に保つことが肝心です。用意したリュックはすぐ持ち出せるように、玄関の周辺に保管しましょう。

〈POINT〉

●からだの一部となるメガネや補聴器などのスペアをまず準備しておく

●重すぎると避難が遅れるため、防災リュックは走れる重さにとどめる

大地震や水害により損壊した家が多い場合やライフラインがストップした場合、自治体は避難所を設けます。しかし、避難所の定員は地域の住民すべてをカバーできるわけではなく、たとえば東京都の場合は避難所数が約3,200カ所、収容人数は約320万人となっています(令和4年4月時点)。

避難所に入れたとしても、ホテルではないので、冬は寒く夏は暑く、水や食料の配布も十分な量とはいえないことがほとんどです。さらに、家族に高齢者や要介護者、乳幼児、妊婦、ペットなどがいる場合、避難所の生活は厳しいものになります。

また、大地震や水害などと一緒に、新型インフルエンザや新型コロナウイルスなど、感染症パンデミックが発生している可能性も無視できません。そのため、「災害が発生したら避難所へ移動すれば安心だろう」と思うのではなく、自宅で生活をしながらライフラインなどの再開を待つ、「在宅避難」の準備もしておいたほうがよいでしょう。

在宅避難の準備をする場合は、室内の地震対策を徹底することが大事です。家具の固定や荷物の落下防止対策をしておけば、大地震などが発生した際でも室内にとどまることができます。そのうえで、ライフラインが停止したときの備えをしましょう。とくに重要なのは、非常用トイレやカセットコンロの準備、そして水・食料・日用品などの備蓄です。備蓄については、すべての量を防災専用のグッズで用意すると手間と費用がかかるので、普段から備蓄したいものを多めに購入してストックし、使ったら買い足すことをくり返す「日常備蓄(ローリングストック)」でまかなうのがおすすめです。介護用のオムツ、ペットのえさやトイレ用品など、災害時に入手しにくくなる消耗品も、普段から多めにストックしておきましょう。

【室内の地震対策後に行いたい在宅避難の準備】

①ライフラインの代替

□ 非常用トイレの準備(人数×5回分)※

□ カセットコンロ&ガスボンベ(人数×0.5本)の準備※

□ 冬は使い捨てカイロ、夏はスポーツドリンクの粉など

②備蓄品

□ 飲料水(人数×最低3L)※

□ 食料品(日常備蓄で普段食べているものを多めに)

□ 日用品(トイレットペーパーやウエットティッシュなど)

□ 個別に必要なもの(介護用品・ペット用品などの消耗品)

※は1日分。各必要量は「最低3日分」「できれば7日分」が目安

〈POINT〉

●避難所へ行くことは必須ではない。自宅にとどまれる場合は「在宅避難」の考慮も

●備蓄は防災専用にせず、消費しながら補充する「日常備蓄」で手間と費用の節約を!

著者:高荷 智也(たかに・ともや)

備え・防災アドバイザー/合同会社ソナエルワークス 代表。

「自分と家族が死なないための防災」をテーマに、地震・水害・パンデミックなどの自然災害から、銃火器を使わないゾンビ対策まで、堅い防災を分かりやすく伝える活動に従事。防災系Youtuber・Voicyパーソナリティとしても活躍中。