老人ホームに入居する際に気になるのが費用のこと。どのような費用がどのくらいかかるのか気になる人も多いのではないでしょうか。

そこで今回は、民間企業が運営する老人ホームの代表格である「住宅型有料老人ホーム」の費用についてご紹介します。

住宅型有料老人ホームでは、入居時の初期費用(入居一時金)と毎月支払う月額利用料の2種類の費用がかかります。それぞれの費用相場は、以下の通りです。

初期費用(入居一時金):0〜数千万円

月額利用料:15〜30万円

上記の金額は目安のものとなり、実際にかかる費用は入居する施設の立地条件や設備、利用するサービスによって異なります。都市部に比べると地方にある施設の方が費用が安い傾向にあるため、費用を抑えて入居したい場合は郊外や地方の施設を検討するとよいでしょう。

ただし、立地を選ぶ際は医療機関へのアクセスや家族が面会しやすいかなども考慮に入れて判断することも大切です。

住宅型有料老人ホームの入居一時金は、家賃の前払いという位置づけの費用であるため、入居期間に応じて月ごとに消費されます。入居一時金の金額は、年齢や想定される居住期間によって異なります。施設によって0〜数千万円、なかには数億円と開きがあるのが特徴です。

入居一時金を支払う方法は、大きく分けて3種類あります。

【全額前払い方式】

有料老人ホームに入居の際、想定される居住期間を設定し、全期間分の家賃を一括で支払う方式です。この想定居住期間は償却期間と呼ばれ、期間満了前に退去する場合は、残りの期間に応じて家賃分が返還されます。

ただし、入居時点で施設側が居住期間から一定割合の金額を受け取る「初期償却」が行われる場合があるため、あらかじめ確認しておきましょう。多くの有料老人ホームでは、入居一時金の1〜3割程度を初期償却として徴収しています。

全額前払い方式のメリットは、入居時の負担は大きいものの、入居以降の月々の支払い額を少なくできることです。

【一部前払い方式】

想定居住期間に基づいて算出される家賃の一部を前払い金として支払い、残りの金額を月額利用料に上乗せして支払う方式です。入居時のまとまった費用の支払いを抑えつつ、月払い方式に比べて毎月の支払い額も低く抑えられることがメリットです。

全額前払いはできないけれど、月々の経済的負担をできるだけ軽減したい方は、この方式が合っているといえるでしょう。

【月払い方式】

月額利用料に加えて、家賃も支払う方式です。入居時にまとまった金額を支払う必要はありませんが、入居以降の月々の経済的負担が大きくなることを認識しておく必要があります。

前払い方式では想定居住期間に応じた家賃の支払いで済みますが、月払い方式は入居している限り家賃を払い続けなければなりません。そのため、長期間入居すると、前払い方式に比べて割高になる可能性があります。

※クーリングオフ制度

住宅型有料老人ホームでは、入居契約から90日以内の解約であればクーリングオフ制度が適用され、入居一時金の全額返還を受けられます。入居後、希望に合わず退去を検討する場合は90日以内に決断するとよいでしょう。

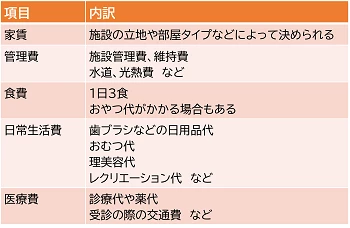

月額利用料とは、家賃や管理費、食費、日常生活費など毎月支払う費用のことです。

家賃:施設の立地や部屋タイプなどによって決められる

管理費:

・施設管理費、維持費

・水道、光熱費 など

食費:

1日3食。おやつ代がかかる場合もある

日常生活費:

・歯ブラシなどの日用品代

・おむつ代

・理美容代

・レクリエーション代 など

医療費:

診療代や薬代

受診の際の交通費 など

住宅型有料老人ホームは、介護が必要になったら外部の介護サービスを入居者が選んで契約します。そのため、介護サービスの利用が必要な方は外部業者に支払う費用が別途かかります。

しかし、介護型有料老人ホームのパンフレットなどに記載されている費用には、別契約の介護サービス費の金額は含まれていません。介護サービスを利用する場合は、施設に支払う月額利用料とは別に、介護サービス費の支払いが必要になることを理解しておきましょう。

住宅型有料老人ホームに入居する場合、所得の低い方などを対象として、助成を受けられる可能性があります。

【高額介護サービス費制度】

高額介護サービス費制度は、1ヶ月に支払った介護サービス費が自己負担上限額を超えた場合に還付を受けられる制度です。介護サービス費のみが適用されるため、居住費や食費は含まれません。

自己負担上限額は世帯の収入状況に基づいて、5段階で設定されています。たとえば、市町村民税非課税世帯の人は24,600円までが限度額(くわしくはこちら(厚生労働省))となっています。該当すると自治体から給付申請書が送られてくるので、必要事項を記入して手続きをしましょう。

【高額介護合算療養費制度】

1年間に支払った「介護サービス費」と「医療費」の自己負担額の合計が一定額を超えると、超過分が還付される制度です。夫婦で住宅型有料老人ホームに入居した場合などは、二人分と費用がかさむため、対象になる可能性があります。

自己負担上限額は、年齢や市町村民税の課税状況によって異なります。所得に応じた上限額はこちらをご覧ください。

対象期間:毎年8月1日〜翌年7月31日までにかかった自己負担額

対象者:国民健康保険、後期高齢者医療・被用者保険の加入者

この制度を利用するためには、市区町村の窓口への申請が必要です。

監修者:中谷ミホ

イラスト(トップ):著作者:Freepik

著者:倉元 せんり

福祉系大学を卒業後、急性期病院で医療ソーシャルワーカーとして勤務。現在は、フリーライターとして、福祉にまつわるさまざまな記事を執筆している。福祉制度や社会保障などの知識を分かりやすく伝えるのが得意。

保有資格:社会福祉士・ケアマネジャー