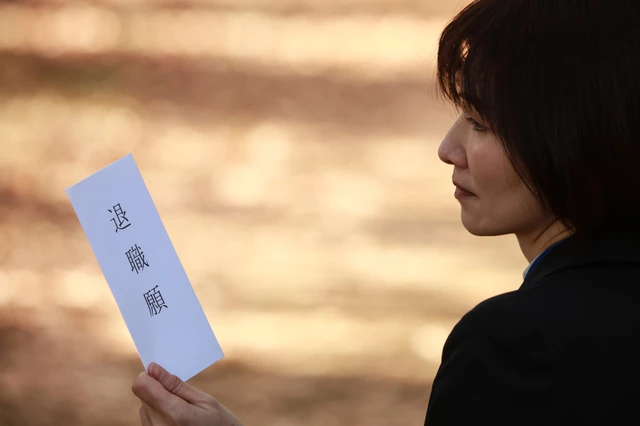

ケアラーにとっての不幸は、「選択肢が見えなくなること」です。突然始まった介護を目の前にして、「どうしたらよいかわからない……とりあえず仕事を辞めなければ!」と考える人もいるかもしれません。もちろん「介護離職」も選択肢の1つです。でもその前に、そのほかにどんな選択肢があるのかを知った上で選択することが大切です。今回は、介護離職の経験を持つ株式会社ワーク&ケアバランス研究所代表取締役の和氣美枝さん解説いただきます。

介護離職とは家族の介護を事由に、それまで勤めていた会社を退職し、家族の介護に専念することをいいます。『令和4年就業構造基本調査』(総務省統計局)では、介護・看護のため前職を離職した人は、2021年10月以降で106,200人と発表されました。

経緯としては、以下の通りです。

2020年10月から2021年9月88,300人

2019年10月から2020年9月95,500人

2018年10月から2019年9月87,100人

2017年10月から2018年9月79,400人

2016年10月から2017年9月99,100人

2015年10月から2016年9月81,200人

2014年10月から2015年9月100,000人

2014年に介護離職者が10万人を超えたことで、政府は大きな労働問題だとして、「介護離職ゼロ」というスローガンのもと、今なおさまざまな対策を施しています。その結果、介護離職者は10万人前後を推移している状況です。なお、本調査においては前職を離職したあと、転職し、再就職した人の数もカウントされていることをご承知おきください。

介護離職すると、肉体的にも精神的にも、そして当然経済的にも負担が増える傾向がみられるという調査結果(三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社『仕事と介護の両立に関する労働者アンケート調査』平成24年度厚生労働省委託調査)があります。

それでもなぜ、介護離職をするのでしょうか。

国はなぜ介護離職を防止したいのか、それは人口減少に伴う労働力を維持するためです。人口減少に伴い、生産年齢人口(15歳以上65歳未満)もおのずと減少しています。生産年齢の人口構造に属していても、何らかの理由により働いていない人は少なくありません。その「何らかの理由」に出産・育児のため、自身の疾患や障害のため、家族の介護のためなどがあります。そこで、国は女性活躍支援や障がい者雇用率のアップ、多様な働き方の推進などさまざまな対策を講じています。そのかいあって、人口は増えなくても、労働力は微増しているという結果が出ています。

その一方で、現在働いている人が「会社を辞めている」という実態もあります。『令和4年就業構造基本調査』によると、2021年10月以降前職を離職した理由は、1位が「労働条件が悪かったため」728,300人、2位が「病気・高齢のため」562,500人、3位が「雇用契約満了のため」466,400人となっています。

ちなみに、「家族の介護や看護」が理由の離職は14項目中12位です。これらのさまざまな離職原因に対して、労働者の就業継続を支援すべく、国は労働基準法の改正や行政指導を行なったりしています。介護離職ゼロにはこのような背景があります

離職はキャリアデザインにおける1つの選択肢です。介護離職は、その人の人生の選択肢の1つですから、決して否定されるべきものではありません。

しかしながら、家族の介護に直面した人が「離職するしかなかった」と、その先の人生の選択肢が1つしか見つけられなかったがゆえの「介護離職」という場合もあります。この「離職するしかなかった」に至るプロセスを検証することで、望まない介護離職を防いでいこう、というのが「介護離職ゼロ」という国の施策です。

一般社団法人 日本経済調査協議会2020年3月25日発行『「介護離職」防止のための社会システム構築への提言 ~最終報告書~ 企業への調査結果から』によると、介護離職の原因を、①両立困難型介護離職、②職場起因型介護離職、③孤立型介護離職、④心情型介護離職の4つに分けることができるとしています。

①両立困難型介護離職

就業継続意志はあるものの、要介護者の日常生活において家族以外の社会資源による生活支援等だけでは事足りず、致し方なく、家族が生活支援等の労働力として勤しむために会社を辞めるパターンです。

②職場起因型介護離職

介護に直面したことが、その会社を辞めるきっかけになったパターンです。場合によっては、転職している人も含まれます。そもそもその会社での就業継続意欲が低下しているところに、家族親族の介護が始まったがゆえに、それをきっかけに会社を辞めるということです。

③孤立型介護離職

要介護者または働く介護者が、要介護者の日常生活支援において、第三者の介入を拒否することで起きる介護離職です。親離れ、子離れができていなく、依存傾向の強い家族に多くみられます。

④心情型介護離職

自分のキャリアデザインを考えた結果のどちらかといえば、積極的な離職です。離職です。例えば、遠方に住む父親の介護を母親が担っており、母親のことも気になるので、「仕事を辞めて地元に戻り、再就職する」というケースや、「職業キャリアを一旦停止して、今は家族の介護に専念したい」という思いで離職するケースなどです。

介護離職に至るプロセスにはさまざまな原因がありますが、そうは言っても介護離職はあまりお勧めいたしません。ご自身の人生のシミュレーションをした上で、結論を出して欲しいと思います。お勧めしない理由は「あなた自身が社会との接点が希薄になるため」です。

あなたがあなた自身として、存在できる感覚を持っていること、社会の構成員である意識を持つことは、生きていく上でとても大事なことです。社会の構成員である意識が希薄になると、「自分は何のために生きているのだろう」と迷路に入ってしまう場合があります。とてつもない不安に襲われる瞬間が来るのです。そんな不安が襲ってきても、あなたをあなたとして対峙してくれる存在やコミュニティーがあれば、見失いそうになった自分の存在を確認することができるのです。

一方で、会社を辞めて介護に勤しむと、要介護者に必要とされている感覚になり、そこに自身の存在意義を見い出してしまうことがあります。つまり共依存の関係になってしまうということです。もちろん、悪いことではないのですが、対象者がお亡くなりになった時の社会復帰に時間がかかってしまうこともありますし、場合によっては介護者が心に病を抱えてしまうことにもなりかねません。

正社員でなくてもよいです。極論を言えば「働くこと」でなくてもよいのです。趣味やボランティアでもよいので、家族の介護に直面している人には、あなたを個人としてみてくれるコミュニティーに身を置いてほしいのです。介護離職をする前に、そのようなコミュニティーがあるかないか、考えてみてください。介護離職をしてから、そういったコミュニティーを探すのは非常に心の負担が大きいため、お勧めしません。「介護離職するしかない!」という人には、せめて離職する前に、離職後の家庭以外のコミュニティーに所属していてほしいと願います。

著者:和氣美枝(わき・みえ)

一般社団法人 介護離職防止対策促進機構 代表理事。株式会社ワーク&ケアバランス研究所 代表取締役。1971年、埼玉県生まれ。大学を卒業後、マンションディベロッパー業界で15年間、マンションの企画や現場管理などに従事。在職中の32歳の時に母親が精神疾患になり、38歳で「介護転職」を選択。2013年に「働く介護者おひとり様介護ミーティング」という介護者のコミュニティーを開始。2014年には「ワーク&ケアバランス研究所」(2018年に法人化)という屋号で活動を始め、2016年には一般社団法人介護離職防止対策促進機構を立ち上げる。

研修や個別相談のご依頼は株式会社ワーク&ケアバランス研究所までお問合せ下さい。

https://wcb-labo.com/