美術館やギャラリーに足を運ぶと、芸術鑑賞を楽しむシニア世代の方を多く目にします。その作品もさることながら、アーティストの人となりや生き方に興味をもつシニア世代の方も少なくないのではないでしょうか?

今回はアーティストをクローズアップした心に残る映画3作品を紹介します。

最初にご紹介するのは『花子』(2001年)。京都府山﨑町に住む重度の自閉症の女性、今村花子さんは毎週絵画教室に通いダイナミックな油絵を描いています。一方、自宅で毎日続けているのが、夕食のおかずを畳やお盆に並べる「食べ物アート」。

花子さんの毎日のこの行動を「食べ物アート」と命名し、写真を撮り続けているのは彼女の母親・知左さん。「食べ物アート」を嬉々として撮影する知左さんを花子さんの父親である泰信さんは苦虫を噛み潰したような顔で眺めています。父親も母親も娘の行動に手こずりながらも、彼女に溢れんばかりの愛情を注いでいることが伝わります。

一方、花子さんとの確執の日々を淡々と語るのは姉の桃子さん。花子さんを中心にまわっている今村家を少し離れた視点から見て、今村家を出る決意をしています。彼女は音声だけの登場なのですが、「風になる」と話す姉の想いを無視していないところが本作を「ドキュメンタリー作品」たらしめているように思います。

同作の監督は新潟水俣病の舞台となった阿賀野川周辺に住む人々の暮らしをテーマにした『阿賀に生きる』(1992年)などで知られ、2007年に49歳で突然この世を去った佐藤真さん(※1)。

本作『花子』とこの後紹介する『まひるのほし』で、私の心に強く残っているのが、額におさまった絵画であるかのように見える、街の風景を背景にした被写体の歩く姿です。

同作では知左さんが、またあるときは泰信さんが、ふわふわと自分の行きたいところへ行ってしまう花子さんとともに歩くシーンがあります。

インパクトがある花子さんの言動に、見る者は自分が知らない今村家の日常に思いを馳せる。けれども彼らの姿が街の風景のなかに溶け込むと、今村家の日常も何千万とある家庭のなかのひとつの風景であることを示唆しているようにも思え、ハッとさせられるのです。

作品中に使われている主題歌は忌野清志郎の「ひとりの女性に」。花子の叫び声とともにある今村家の日常とこの曲の組み合わせもまさに「アート」で、佐藤監督のセンスのよさがこの選曲にも現れています。

※1 佐藤真(さとう・まこと 写真下) 1957年⻘森県⽣まれ。東京⼤学⽂学部哲学科卒業。

⼤学在学中より⽔俣病被害者の⽀援活動に関わる。1989年から新潟県阿賀野川流域の⺠家に住み込みながら撮影を始め、1992年『阿賀に⽣きる』を完成。ニヨン国際ドキュメンタリー映画祭銀賞など、国内外で⾼い評価を受ける。以降『まひるのほし』(98)、『SELF AND OTHERS』(00)、『花⼦』(01)、『阿賀の記憶』(04)『エドワード・サイード OUT OF PLACE』(05)など映画監督として数々の作品を発表しながらテレビ作品の編集・構成の他、映画論の執筆など多⽅⾯に活躍。京都造形芸術⼤学教授、映画美学校主任教師として後進の指導にも尽⼒した。2007年9⽉4⽇逝去。享年49歳。

©村井勇

続いて紹介するのはカナダで最も愛される芸術家と言われるモード・ルイスの生涯を描いた『しあわせの絵の具 愛を描く人 モード・ルイス』(2016年)。

若年性特発性関節炎(かつては「若年性関節リウマチ」と呼ばれていた)を患い、幼い頃から厄介者扱いをされてきたモード。

彼女は自立のために家政婦として魚の行商を営むエベレットの家に住み込みで働くことに。他人に心を開かず、怒鳴り散らすエベレットとの暮らしはモードにとって楽なものではありませんでしたが、モードは自分の心の拠り所とする絵を、家の壁や窓などに描きはじめます。やがて、モードの絵が雑誌やテレビで紹介されると、夫婦で暮らすカナダの港町の小さな家の前には絵を求めに多くの人が集まります。

エベレットはモードの絵筆を取り上げることはしませんでした。そんなエベレットとモードは徐々に心を通わせ、ついには結婚。モードは絵が売れるようになってもエベレットとの穏やかな生活を続けるのです。

カナダの広大な風景もこの映画の見どころのひとつですが、モード・ルイスは生涯30マイル以内の範囲で行動していたといわれています。素朴派(独学で即時の画風を生み出した画家たち)の画家といわれる彼女の、思わず抱きしめたくなるような愛らしいカラフルな作品には、彼女の心の中に存在する自由な風景が描かれています。

小さな家に描かれた色彩豊かなアートは、夫であるエベレットの他人に対して築いてきた高い高い心の壁をも取り除いていったのではないでしょうか?

モードを演じたのはもともと両親が絵本作家という家庭に育ったサリー・ホーキンス。チャーミングなモードを見事に演じきっています。一方、夫のエベレット演じるのはイーサン・ホーク。私は学生時代にイーサン・ホークの自伝的恋愛小説を読んだ記憶がありますが、作家としての才能をもつ彼が、無骨でも心根は優しいエベレットの役を、静かに、かつ熱く演じていたのが印象的でした。

夫の静かな愛情に包まれ、絵筆を握り続けたモード・ルイス。彼女の人生を描いた本作から幸せに生きるヒントを見出すことができるはずです。

※同作はDVDや各種配信サイトで視聴可能。詳しくは公式サイトをご確認ください。

最後に紹介するのは、第1作目『花子』と同じく佐藤真監督の『まひるのほし』(1998年)。担当編集者のおススメと聞き、佐藤真監督の作品を特集した「暮らしの思想 佐藤真 RETROSPECTIVE」でこの2作品を鑑賞しました。

タイトルの『まひるのほし』には、「私達の目に昼間の空に星は見えないけれど、実際にはひとつひとつの星が輝いてる」という意味が込められているのだとか。

この作品で「星」として登場するのは福祉作業所などで創作に取り組む魅力的なアーティストたち。作業所のスタッフとともにスプレーを使って大作を描くアーティスト、女性の乳房が強調されたプリミティブな絵を描くアーティスト、筆をこまめに濡らしながら黙々と細密な水彩画を描き続けるアーティスト。スクリーンに映る彼らの作品は活力に満ち溢れていて圧倒されます。

そして本作に登場する「星」たちの爆発する個性にも圧倒されるのです。

「情けないわ」と呟き続けながら穴だらけの焼き物を焼くヨシヒコさん。そして、「僕は女の人が好きだ~!」と叫び、女性に対する情熱を四六時中口にするシゲちゃん。

本作では個性溢れるアーティストたちの言動を否定することなく、温かく接する作業所のスタッフの姿も映しており、佐藤監督自身の温かなまなざしも感じとれるのです。

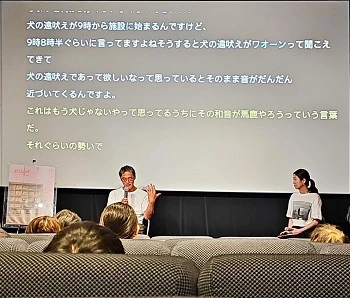

私が『まひるの星』を見に行った映画館「横浜シネマリン」では、同作に撮影協力をし、シゲちゃんを支援していたスタッフとして同作に出演していた関根幹司さんのトークイベントが行われました(2024年6月15日)。

関根さんは平塚にある絵画創作活動を中心とした作業所「studioCOOKA」の創業者でもあります。関根さんはトークイベントで「今の僕の福祉に対する考え方を作ってくれたのが彼だったんですよ」とシゲちゃんのことを評していました。

作品の終盤、シゲちゃんの姿はビデオに記録され、現代アートの作品の一部となります。

シゲちゃんという存在自体がアートとなり、見る者の心に残り続けるのです。

佐藤監督は本作についてこのように語っています。

「“知的障害者の優れた作品紹介”というアートオリンピックの映画にだけはしないと心に決めた。ところが撮っていくうちに肝心のアートとは何かということが訳分からなくなってきた」

作品中に流れるBGMは井上陽水。この選曲のセンスも絶妙です。

※佐藤真監督作品については下記をご参照ください。

「暮らしの思想 佐藤真 RETROSPECTIVE」

配給・宣伝:ALFAZBET

著者:小山朝子

介護ジャーナリスト。東京都生まれ。

小学生時代は「ヤングケアラー」で、20代からは洋画家の祖母を約10年にわたり在宅で介護。この経験を契機に「介護ジャーナリスト」として活動を展開。介護現場を取材するほか、介護福祉士の資格も有する。ケアラー、ジャーナリスト、介護職の視点から執筆や講演を精力的に行い、介護ジャーナリストの草分け的存在に。ラジオのパーソナリティーやテレビなどの各種メディアでコメントを行うなど多方面で活躍。

著書「世の中への扉 介護というお仕事」(講談社)が2017年度「厚生労働省社会保障審議会推薦 児童福祉文化財」に選ばれた。

日本在宅ホスピス協会役員、日本在宅ケアアライアンス食支援事業委員、東京都福祉サービス第三者評価認証評価者、オールアバウト(All About)「介護福祉士ガイド」も務める。