厚生労働省は、2024年5月8日に「2025年には認知症高齢者数は471万人に達する」という推計を発表しました。これは、当初予測されていた認知症高齢者数よりも200万人ほど下回り、「高齢者の5人に1人」が認知症を患うという予測から、高齢者の「約7.8人に1人」が認知症を患うという状況になります(※1)。

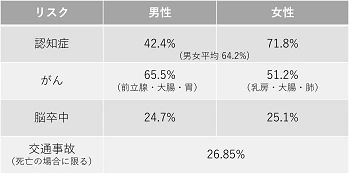

また、私たちの人生におけるリスクを考えると、90歳時点での認知症のリスクは男女平均で64.2%ですので、「3人のうち2人」が認知症リスクと向き合う必要性があることがわかります(※2)。

「認知症」という言葉は、誰もが一度は聞いたことのある言葉だと思いますが、果たしてその意味はどこまで理解できているでしょうか? 「認知症」と呼ばれるようになったのは平成16年12月のことで、それ以前は「痴呆(ちほう)・痴呆症」と呼ばれてきました。明治時代の末期以降、大正・昭和・平成と、長らく当たり前のように使用されてきた「痴呆・痴呆症」ですが、言葉の意味を考えると「痴:おろか」「呆:ぼんやり」と、侮蔑的かつ差別的な言葉であったため、現在では名称を「認知症」と改められています。

それでは次に、「認知症」の言葉の意味を考えてみましょう。認知症という言葉を一文字ずつ分解してみると「認」「知」「症」に分けることができます。

認知症の「認」は、「認識の認」で、「わかる(解る)」という意味です。

「五感」をれ例として考えてみましょう。わたしたちは①視覚、②聴覚、③触覚、④嗅覚、⑤味覚を使って、自分の周囲の状況を的確に把握し、理解することができます。しかし、認知症の人の世界観では、毎回ではないものの、「わかる(解る)」にミスが起こることがあり、見たものを見間違ったり、聞こえた言葉を聞き間違えたり勘違いしたりと「誤解」することが増えてしまうのです。

次に、認知症の「知」について考えてみましょう。「認知の知」は「知っている」という意味です。私たちは、人生のさまざまな場面で、「学習」や「経験」を重ね、知らなかったことを新しく知ることで、目の前に起こるさまざまな問題や課題を過去の知識や経験と照らし合わせながら解決することができます。また、未来のことに関しても、論理的に推理しながら生活することができます。これに対し、認知症の人は、知識や経験を引き出す際に曖昧な知識や情報とつなげてしまうことで今ひとつはっきりしないまま思考判断をしなければならないために誤った行動を引き起こしてしまうという不安定な世界の中で生活しているのです。

もちろん認知症の人といっても、全ての知識や経験が抜け落ちるのではなく、「知識や経験を上手く引き出すことが苦手になっている」状態であるということを周囲が理解する必要があります。

最後に認知症の「症」です。これは、「症状の症」という意味で、「善し悪しの波がある」ということです。例えば「高血圧症」や「変形性膝関節症」、「腰部脊柱管狭窄症」、「腰痛症」という例で考えてみると、その症状はいつも一定というわけではなく、波のように状態が変化し、良い時も悪い時も普通の時もあるのです。良い波の時は調子が良く、悪い波の時は非常に苦痛を感じるという症状の波が起こります。

認知症の人は、生活の中の「わかる(認識)」と「知っている(知識)」に「苦手の波(症状)」が起こることがあるため、「誤解」と「曖昧」の変化の中で一所懸命に生活していると言っても過言ではでしょう。

私たちは、このように「認知症」という言葉の意味を分解して、ひとつひとつの意味を理解しながら認知症の人が見ている「世界」に目を向け、アプローチすることが大切です。

リード部分※1

リード部分※2

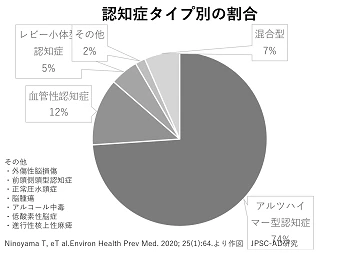

認知症の中でもっとも多いタイプは、アルツハイマー型認知症で、全体の67.8%を占めています。次いで血管性認知症が11.4%、レビー小体型認知症が4.8%と続きます。認知症のタイプなんて、医療や介護の関係者のみが知っておくべき知識と思われるかもしれませんが、実はそうではありません。認知症のタイプを知ることで、今の症状から今後出現しやすい症状を予測し、ケアに活かすことができるのです。

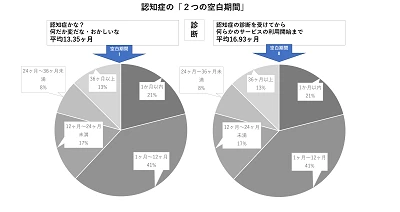

次の症状の予測ができれば、先回りのケアができ新たな症状に備えることができますが、次に何が起こるかをイメージできないと、突然新たな症状が現れたように感じてしまい、症状への対応に振り回されている間に後手の介護となり、介護負担が徐々に大きくなってしまいます。認知症の診断から約1年半ほどでケアをする側の肉体的負担や精神的負担がピークに達してしまい、ケアへの限界が訪れ、介護拒否(ネグレクト)や虐待へつながるケースも少なくありません。現在、家族や地域の認知症ケアに携わっている人はもちろんのこと、認知症とは関係のない生活を送っていると思っている人にとっても、認知症タイプや症状に関する正しい知識は、いずれどこかの時期で必要性を感じる情報となるため、今のうちに備えておくと良いでしょう。

認知症の中で最も多いアルツハイマー型認知症は、各段階における特徴的な症状があり、症状の出現時期が大きくズレることはないため、イメージしやすいと思います。

アルツハイマー型認知症の症状はFunctional Assessment Staging Test(以下、FAST)の中で、1から7までの段階(ステージ)に分類されています。

FAST1:正常

FAST2:年齢相応

FAST3:境界域、MCI(=軽度認知障害)

FAST4:軽度アルツハイマー型認知症

FAST5:中等度アルツハイマー型認知症

FAST6:中高度アルツハイマー型認知症

FAST7:高度アルツハイマー型認知症

はじめに「正常」の時期ですが、この時期は、自分自身でも周囲から見ても認知機能に全く低下が認められないころです。しばしば自分自身で物忘れを感じる場合は、すでに「正常」の時期ではないと思ってもよいでしょう。

次に、「年齢相応」の時期ですが、この時期は、「物や人の名前が出にくい」「置き忘れやしまい忘れがある」ことが特徴です。そのようなことを自覚はするが、周囲は全く気付いていないというのがポイントです。周囲からも言われるようになってきたというのであれば、次の時期に達している可能性があります。

その次は、「境界域、MCI(軽度認知障害)」の時期となります。

これまで当たり前にやってきた家事や作業の効率が悪くなったり、失敗が起こるようになります。例えば、鍋こがしや水の出しっぱなし、手際よく作っていた料理に時間がかかったりと小さな変化が出てきます。通い慣れていない新しい場所に行くと道に迷いそうになったりするケースもあります。このように生活の中で細かいミスはあるものの日常生活を送ること自体に支障はないので、従来通りの生活を送っている時期となります。

ここからは、病院受診により認知症と診断されることが増えてくる「軽度アルツハイマー型認知症」の時期です。買い物での場面が特徴的です。買い忘れや買い過ぎ、レジでの支払いで手間取ったり、支払いを忘れるケースもあります。自宅では家計簿の管理が面倒になり、金銭トラブルが起きやすい時期でもあります。

この時期を超えると「中等度アルツハイマー型認知症」の時期になります。

生活全般で頭の中がまとまりにくくなったり、やる気がなくなったりして無気力・無関心になりがちです。入浴や掃除なども面倒に感じ、そのまま過ごして生活のリズムに乱れが生じることが出てきます。車の運転の際も思考判断・注意集中力を求められるため、信号無視や速度違反、事故等が起こるリスクが高まる時期です。

この時期以降は、自宅で介護をする在宅ケアから施設ケアを検討するケースが増えてきます。「中高度アルツハイマー型認知症」の時期では、洋服を着ることが難しくなってきたり、入浴場面でのサポートやトイレ場面での介助が必要なケースが増えてくるため、ご家族の介護負担が大きくなります。

次が最終段階の「高度アルツハイマー型認知症」の時期です。発話量が減少しやすく、体のバランスが悪くなって転倒リスクが高まり、骨折しやすい時期になります。動きが少なくなることで全身状態が悪くなりやすい時期です。この時期であっても「笑う能力」はまだ保つことができているため、昔の思い出話や、ご本人が楽しいと思える活動は積極的に行い、笑顔を引き出す関わりは続けてほしい時期です。

以上、アルツハイマー型認知症の各時期の特徴的な症状について述べましたが、大切なことは、苦手になることや、できなくなることだけに目を向けるのではなく、どうすればうまくできるのか?どう関わるとその人らしく生活できるのか?を考えることです。

認知症は進行性のものであるので、現代医学ではこれらの症状を止めることはできませんが、うまく立ち回ることで補うことは可能です。悲観的になり不安を抱えるのではなく、安堵安心できるケアを次回以降、詳しくお伝えしたいと思います。

著者:川畑 智(かわばた・さとし)

病院、施設、社会福祉協議会での勤務経験を活かし、熊本県内10市町村の地域福祉政策に携わり厚生労働大臣優秀賞を受賞。著書「マンガでわかる認知症の人が見ている世界」はシリーズ累計26万部を突破。認知症のリハビリ・ケア・コミュニケーションを学ぶ認定資格ブレインマネージャーや日本パズル協会特別顧問も務める。