ケアハウスは公的施設であり、比較的安価な費用で入居できるのが特徴です。今回は、ケアハウスの費用相場や安価な費用で入居できる理由についてご紹介します。

ケアハウスは、入居者の介護の必要性に応じて「一般型」と「介護型」の2種類に分かれています。

一般型は、原則として介護の必要がない60歳以上(夫婦で入居する場合はどちらか一方が60歳以上)の方が入居できる施設です。施設内では介護サービスが受けられないため、将来的に介護が必要になった場合は、外部の介護保険サービスを利用します。

一方、介護型は名前の通り、要介護状態の方でも入居できるのが特徴です。施設に常駐しているスタッフが介護を行うので、病気やけがなどで介護度が重くなっても長く生活できる点がメリットです。ただし、その分、一般型に比べると入居費用が高くなる傾向があります。

ケアハウスは、一般型・介護型いずれも初期費用と月額利用料がかかります。それぞれの費用相場は、以下の通りです。

●一般型

初期費用:0~数百万円

月額利用料:7万~15万円

●介護型

初期費用:0~数百万円

月額利用料:15万~25万円

ケアハウスは、ほかの介護施設に比べて比較的安価な費用で入居できる点が特徴的です。有料老人ホームなどの民間施設の費用と比較すると、経済面に不安のある方でも入居しやすいといえるでしょう。

例えば、一般型ケアハウスの月額利用料は7〜15万円ですが、介護付き有料老人ホームの月額利用料は15〜100万円と施設によって金額に大きな開きがあります。

多くの場合、一般型の初期費用は「保証金」、介護型の初期費用は「入居一時金」と呼ばれます。

一般型の保証金は、賃貸物件を借りる際の「敷金」にあたり、家賃の2〜3ヶ月ほどで設定されるケースが一般的です。この保証金は退去時に返還されますが、月額利用料を滞納していたり居室の修繕が必要だったりすると、その費用が差し引かれる場合があります。

一方、介護型の入居一時金は、居住費(家賃)の前払いにあたります。ケアハウスに入居する際、一定の居住期間を設定し、それに応じた居住費をまとめて支払う仕組みです。

この居住期間を償却期間と呼び、期間満了前に退去した場合は、残りの期間分の居住費が返還されます。

ただし、施設側が入居一時金の10〜30%程度を「初期償却」として受け取る場合は、初期償却分は返還されないため、ご注意ください。

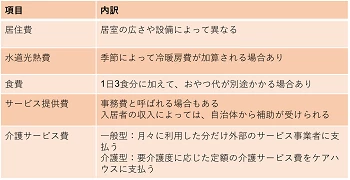

ケアハウスの月額利用料は、以下の内訳で構成されています。

●居住費

居室の広さや設備によって異なる

●水道光熱費

季節によって冷暖房費が加算される場合あり

●食費

1日3食分に加えて、おやつ代が別途かかる場合あり

●サービス提供費

・事務費と呼ばれる場合もある

・入居者の収入によっては、自治体から補助が受けられる

●介護サービス費

一般型:月々に利用した分だけ外部のサービス事業者に支払う

介護型:要介護度に応じた定額の介護サービス費をケアハウスに支払う

一般型の月額利用料は比較的低く抑えられますが、介護が必要になると、介護保険サービスを個別に契約する必要があります。そのため、介護保険サービスを利用する場合は、月額利用料に加えて外部のサービス事業者への支払いが別途発生することを覚えておきましょう。

一方、介護型は、要介護度に応じた定額の介護サービス費が月額利用料に含まれるため、介護サービス費を別途支払うことはありません。なお、介護サービス費には介護保険が適用されるため、自己負担は1割(収入によって2または3割)になります。

①自治体から助成を受けて運営している

ケアハウスは経済的に厳しい状況や家庭環境により家族からの助けが得られない方、または身寄りのない一人暮らしの方を対象にした入居施設です。このような方々が安心して生活できる場所として、ケアハウスは自治体からの補助金を受けて運営されています。

この補助金は、入居者の経済的負担を軽減するために使われており、低所得の方でも安心して入居できるような仕組みが整えられているのです。

②所得に応じた減額措置がある

ケアハウスの利用料には、入居者の収入に応じて減額される制度が設けられています。どのくらい減額されるかは、自治体が前年の収入をもとにして行う「収入認定」によって決定されます。

収入が一定以下の場合、サービス提供費の一部が補助されて入居者の自己負担が軽減される仕組みで、収入によっては通常の半分以下になることもあります。この収入認定は年に1回行われ、入居中も毎年継続して行われるため、入居者の経済状況に応じた柔軟な対応が可能です。

なお、減額措置の具体的な補助金額は、自治体によって異なります。

入居を検討している方は、実際に支払う費用はどの程度になるのか、事前にケアハウスに確認することが大切です。

監修者:中谷ミホ

写真(トップ):ピクスタ

著者:倉元 せんり

福祉系大学を卒業後、急性期病院で医療ソーシャルワーカーとして勤務。現在は、フリーライターとして、福祉にまつわるさまざまな記事を執筆している。福祉制度や社会保障などの知識を分かりやすく伝えるのが得意。

保有資格:社会福祉士・ケアマネジャー