「フレイル」をご存じですか? フレイルとは、「加齢に伴い体力や気力が徐々に衰えてきている状態」を指します。フレイルの状態を放置すると、要介護状態に進行するリスクが高まりますが、適切な対策を取ることで健康な状態に戻れる可能性があるのです。家族を要介護状態にしないためにも、早期に気づいて予防に取り組みましょう。

人生100年時代を迎え、健康寿命を延ばすことがますます重要になっています。その中で注目されているのが「フレイル」の予防です。フレイルとは、加齢に伴い心身が徐々に衰えた状態を指し、放置すると要介護状態に進行するリスクがあります。そう、フレイルは要介護の一歩手前なのです。

さっそくフレイルの兆候をチェックしてみましょう。家族やあなた自身にフレイルの兆候があるかどうか、以下の質問に対して、「はい」か「いいえ」の当てはまる方に○を付けてください。4、8、11は「はい」と「いいえ」の位置が逆になっているので注意しましょう。

回答欄の右側に○の数が多いほどフレイルになる可能性が高まります。3~4個がフレイルの前段階状態。5個以上ではリスクがぐっと高くなります。このチェックを半年に一度行ってみましょう。ささいな衰えに気づき、生活習慣の見直しを積み重ねることがフレイルの予防につながります。

フレイル予防には、栄養バランスの取れた食事、定期的な運動、そして社会参加が欠かせません。この「①栄養(食事と口腔機能)・②身体活動(運動と生活活動)・③社会参加(つながり等)」の3つを心がけ、継続することが重要です。なかでも重要なのが、社会参加です。

社会とのつながりを失うことがフレイルの入り口でもあり、「フレイル・ドミノ」の始まりです。社会参加が減ると、生活や行動範囲が狭くなり、精神・心理状態が落ち込んでいきます。つづいて、口腔機能や栄養状態が悪くなると身体活動が低下し、サルコペニア(加齢による骨格筋量の低下)を発症しやすくなるというドミノ倒しのような現象がおこってしまうのです。

栄養バランスや運動習慣を心がける生活をしていても、家族や友人、地域の人との交流が少ないと、心身の衰えがドミノ倒しのように進んでしまう傾向があります。趣味のサークル活動や地域のボランティア活動、習いごとなど自分に合った活動を積極的に行いましょう。

グラフは、ある市町村自治体の要介護認定を受けていない自立高齢者(全員49,238人)を対象に、身体 活動(運動)、文化活動(手芸、囲碁、読書など)、地域活動(ボランティア活動など)の有無からフレイルのリスクを分析したものです。ここから、「運動習慣だけがある人」よりも「運動習慣はないものの文化・地域活動を行っている人、つまり社会とつながりをもっている人」の方が、フレイル発症のリスクが低いことがわかりました。

運動は大切ですが、それだけでは不十分。何の運動をどれだけやるのかも重要ですが、複数の方々と楽しみならワイワイと継続的にやれるのかが重要です。さらに、フレイル予防には運動習慣とあわせて、社会とつながりをもつことが重要なのです。

趣味のサークルやボランティア活動など、積極的に社会とのつながりをもちましょう。外出がふえれば活動量も増加し、友人がふえれば、一緒に話や食事をすることで口腔機能も向上します。何か大勢で目的をもったり、みんなで楽しく時間を過ごすことによって、結果的に身体を動かすことにもつながり、これらが健康寿命を延ばすことに確実につながるのでしょう。

加齢などにより筋肉量が減少し、全身の筋力が低下した状態を「サルコペニア」と言います。サルコペニアは、フレイルの原因の一つです。筋肉が衰えはじめると、ますます筋肉が衰えていく、という悪循環に陥ってしまいます。

そのためにも、サルコペニアのサインに気づいて早めに対処することが大切です。以前に比べて、「階段の上り下りがつらくなってきた」「歩くのが遅くなった」「重い荷物が持てなくなった」などは筋肉の衰えのサイン。生活にウオーキングや筋トレを組み込むとともに、たんぱく質を意識してとり、サルコペニアを予防しましょう。

おおよそのからだの筋肉量がわかる「指輪っかテスト」をやってみましょう。隙間ができる人は筋肉量が少なくなっている恐れがあり、サルコペニアの危険度が高い人です。サルコペニアになると、転倒や骨折をはじめとしたさまざまなリスクが高くなります。

BMIをご存じですか? 体重と身長を基にして肥満度を評価する指標の一つです。高齢者のBMIと死亡率の関係を、もっとも病気にかかりにくいとされる「BMI 20~22.9」の人を基準にみると、それ以上(太りぎみ)の人の死亡率はほとんど上昇せず、「BMI 30以上」で女性が高くなる程度です。一方、「BMI 20」を下回ると数値が低くなるほど死亡リスクが上昇します。65歳以上でやせている人は、「メタボではないから大丈夫」と思うのではなく、フレイル予防が必要になってくるのです。

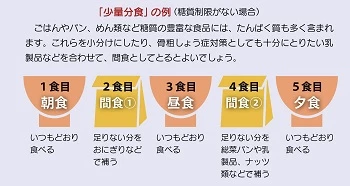

高齢者のやせを防ぐ基本は「食事」です。高齢になると一度に食べられる量が減ってきます。とくにたんぱく質および一日総摂取エネルギー量が不足しがちになり、栄養バランスも悪くなります。そこでおすすめしたいのが、「少量分食」。食事の回数を5~6回に分けることで、1日全体の食事量を保つようにします。朝食・昼食・夕食は従来どおり食べて、足りない分を間食としてとる方法がおすすめです。

ごはんやパン、めん類など糖質の豊富な食品には、たんぱく質も多く含まれます。これらを小分けにしたり、骨粗しょう症対策としても十分にとりたい乳製品と合わせて、間食としてとるとよいでしょう。また、間食には、主食(糖質)のほか、乳製品や豆類、ナッツ類がおすすめです。たとえば、ミルクたっぷりのコーヒーや紅茶、ココアなどに、卵やチーズの入った総菜パン、ヨーグルト、煮豆やナッツ類などを組み合わせてとるとよいでしょう。

これまで、フレイル発症リスクが高いのは「一人暮らしの高齢者」だと考えられていました。しかし、それ以上にリスクが高いのが一人で食事をする「孤食」。とくに、「同居家族がいて孤食」の高齢者は、栄養状態、口腔機能、身体機能、精神面でのさまざまなリスクが高く、フレイルを発症しやすいことが調査からわかりました。一人暮らしか同居かよりも、孤食の方が問題なのです。

食事の時間は、フレイル予防の観点からも大切です。会話を楽しむことで食欲が増すとともに、食事中の会話によって滑舌が鍛えられ、口腔機能・認知機能の維持にもつながります。一人暮らし・同居にかかわらず、家族や知人と一緒に食事をする共食の機会をふやしましょう。

著者:飯島勝矢(いいじま・かつや)

東京大学高齢社会総合研究機構 機構長、未来ビジョン研究センター教授。医学博士。1965年、千葉県生まれ。東京慈恵会医科大学卒業。米国スタンフォード大学医学部研究員。東京大学医学系研究科加齢医学講座助手・講師を経て現職。専門は老年医学、ジェロントロジー(総合老年学)。健康長寿実現に向けた超高齢社会のまちづくり、地域包括ケアシステム構築、フレイル予防研究、生きがい研究、在宅医療介護連携推進および多職種連携教育に取り組む。『健康長寿 鍵はフレイル予防』などフレイルに関する著書多数。