食べこぼしが増えた、滑舌が悪い、舌が回らない、むせることが増えた、噛みづらくなった……これらは「オーラルフレイル」のサインかもしれません。こうした口の機能の衰えは、身体機能や活力の衰えにつながり、要介護のリスクが高まる「フレイル(加齢によって虚弱になっている状態)」の前触れだと考えられています。

とはいえ、オーラルフレイルの段階で気づいて対処できれば、口の健康を取り戻し、フレイルへの移行を防げる可能性が高まります。健康寿命を延ばすためにも、今から口の健康を保ち、将来のリスクを減らしましょう。

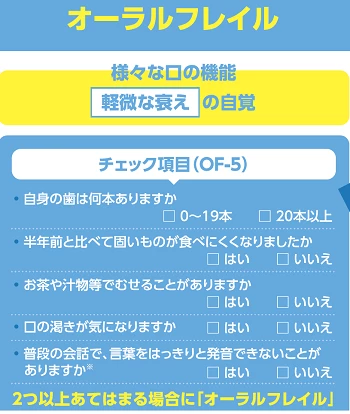

口の機能が健常な状態を「健口(けんこう)」といい、健口と、口の機能の本格的な低下との間にある状態を「オーラルフレイル」といいます。歯の喪失や、食べること、話すことに代表されるさまざまな機能の「軽微な衰え」が重複し、口の機能低下の危険性が増している状態です。ただし、「オーラルフレイル」であることに気づき、こうした衰えを軽微な状態でいち早く食い止めることができれば、「健口」に戻すことができる可能性が高まり、フレイルへの移行を防ぐことにもつながります。

【オーラルフレイルの概念図】

出典:オーラルフレイルに関する3学会合同ステートメント

【オーラルフレイルの簡単自己チェックリスト】

オーラルフレイルは以下のチェックリストで簡単に自己チェックできます。5項目のうち、2項目以上にあてはまる場合は、オーラルフレイルに該当します。

※評価が可能な場合

オーラルディアドコキネシス(/ta/音) 6.0(回/秒)未満 6.0(回/秒)以上

出典:オーラルフレイルに関する3学会合同ステートメント

「よく噛めない」というささいな症状から、やわらかいものばかり食べる→噛む機能の低下→さらに噛めなくなるというオーラルフレイルの悪循環は、低栄養や筋力の低下、心身の機能低下などに進みかねません。

「オーラルフレイルは、噛めない、むせる、しゃべりにくいといった、ほんのささいな症状から始まるもの。十分注意してください」と警鐘を鳴らすのは、東京都健康長寿医療センターの平野浩彦先生です。

また、オーラルフレイルは「人や社会とのつながり」というような社会的な面でも悪影響を与え、そのことがさらに体の健康悪化に拍車をかけることがあります。

「食べこぼしたり、むせたりすることが多くなると、人前で食事をすることを控えるようになり、結果的に人に会うのを避けるようになります。すると外出や会話の機会も減り、口や全身の筋肉が衰えて、フレイルのリスクが高まってしまうでしょう」(平野先生)

オーラルフレイルを予防するには、口腔機能を低下させないことが重要です。しかし、口腔機能の衰えは、体と違って「気づきにくい」という特徴があります。「齢のせいだから仕方がない」などと考えず、不調や不具合を感じたときは早めに対処しましょう。

平野先生らと東京大学が、高齢者施設や医療機関に入所・入院していない千葉県柏市在住の高齢者約2,000人を対象に行った調査では、オーラルフレイルの人はオーラルフレイルでない人に比べて、2~4年後に身体的なフレイルに陥るリスクが2.4倍だったそうです。また、サルコペニア(筋肉減弱)になるリスクは2.1倍、介護が必要になるリスクは2.4倍、4年後に死亡するリスクは約2倍高いという結果も出ています。

つまり、オーラルフレイルには、介護が必要になって健康寿命を縮めるだけでなく、寿命そのものも縮める恐れがあるのです。その原因となる代表的な病気は、食べ物やだ液に含まれる細菌が誤嚥によって肺に入って増殖し、炎症をおこす誤嚥性肺炎です。

「高齢者になると高熱などの症状を伴わず、自覚しないまま症状が重症化することもあるので注意が必要です。そうした事態に陥らないように、若いうちからオーラルフレイルの予防・改善に取り組みましょう。また、フレイルに近づくほど、健康な状態に戻りにくくなります。“ささいな口のトラブル"を見逃さずに、オーラルフレイルの予防や改善のための生活習慣を取り入れてください」とは平野先生の言葉です。ここでは、「オーラルフレイルを防ぐための生活習慣」を紹介するので、ぜひ実践してください。

【オーラルフレイルを防ぐための生活習慣】

■食事

・食事はゆっくりよく噛んで食べる(お茶や汁もので流し込まない)

・意識して「硬いもの」「1品でも噛みごたえのあるもの」を食べる

・適正体重を維持し、栄養バランスをととのえたうえで、さまざまな食品(肉、魚、大豆・大豆製品、牛乳・乳製品、卵など)から、筋肉のもとになるたんぱく質を十分にとる

・孤食を避け、できるだけ家族や友人と食卓を囲む

■運動

・ウオーキング+軽い筋トレで全身の運動を習慣づける

・舌や口のまわりを鍛えたり、だ液の分泌を促したりするための「口腔体操」を取り入れる

■つながり

・幅広い交友関係、社会とのつながりを大切にして、「よく話し」「よく笑い」、できれば「よく歌う」ことも心がける

■歯科

・食後は必ず歯を磨き、デンタルフロスや歯間ブラシ、舌ブラシなどを活用して、口の中を清潔に保つ

・虫歯や歯周病はきちんと治療する

・歯の痛みなどの症状がなくても、歯科健診を利用して口の中を定期的にチェックしてもらう

オーラルフレイル対策の柱となる口腔機能の維持・向上には、口の体操も欠かせません。朝食後、就寝前など、普段の生活の一部として毎日続けましょう。

以下では、「口・舌の動きをスムーズにする体操」「飲み込む力(嚥下機能)をつける体操」「舌の力(舌圧)をつける体操」「噛む力をつける体操」の4種類の体操を紹介します。

4-1.口・舌の動きをスムーズにする体操

●効果:唇、頬、口まわりや舌の筋力をアップすると、だ液が分泌されるようになり、舌が滑らかに動いて食べ物を飲み込みやすくなります。

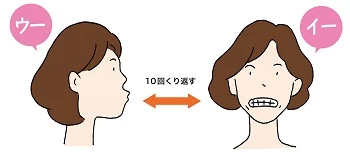

【口の体操】

①「ウー」といいながら唇をできるだけすぼめる。

②「イー」といいながら口角をできるだけ左右に広げる。

③以上を10回くり返す。

※頬の筋肉がしっかり動いていることを意識すること。声は出さなくてもOK。

【舌の体操】

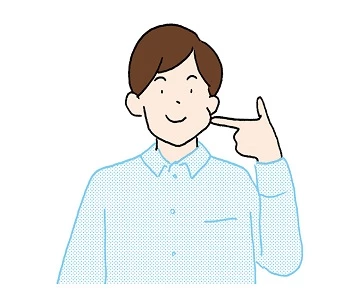

①舌を左の頬の内側に強く押しつける。

②口の中の舌先を、自分の指で頬の上から押さえる。

③指先からの力に抵抗するように、舌を頬の内側にゆっくり10回押しつける。

④右の頬も同様に行う。

【無意味音音節連鎖訓練】

意味のない3つの音の組み合わせを発音するトレーニング。唇や舌の動きを意識して発音し、ゆっくり・はっきり・大きな声で行い、徐々に速くいえるようにする。

〈例〉

4-2.飲み込む力(嚥下機能)をつける体操

●効果:飲み込むときに使う筋力がアップすると、食事中にむせるなどの症状が改善されます。

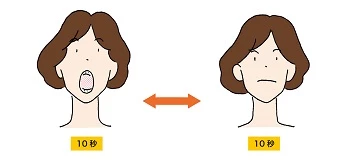

【開口訓練】

①ゆっくり大きく口を開けて10秒間キープする。

②しっかり口を閉じて10秒間キープする。

※朝夕に1回ずつ行う。

【べろ出しごっくん体操】

舌を出したまま、口を閉じてつばを飲み込む。

※舌を出しすぎないのがポイント。

4-3.舌の力(舌圧)をつける体操

●効果:誤嚥やむせるなどの改善につながります。

【舌トレーニング】

①舌であごの先を触るつもりで舌を伸ばす。

②舌で鼻の頭を触るつもりで舌を伸ばす。

③舌を左右に伸ばす。

④口のまわりを1周するように舌を回す。

⑤スプーンなどを舌に押し当て、その力に抵抗するように舌を上げる。右から、左から、正面からと順番に行う。

4-4.噛む力をつける体操

●効果:食べこぼしや食べ物が鼻に流れ込むのを防ぎます。

【咀しゃく訓練】

①姿勢を正し、ガムを口に入れ、唇を閉じてしっかり噛む。

②ガムは1カ所で噛まずに、左右両側で均等に噛む。

※2分間はリズムを決めて、3分間は自由に、合計5分間ガムを噛む。朝夕に1回ずつ行う。

最後に、自宅で簡単にできる口腔機能のトレーニングをもう1つ紹介しておきましょう。それは「うがい」です。うがいは口の中とのどを連係させながら行うため、口腔機能(あるいは口内やのどの筋肉)を鍛えるのにとても効果的なのです。

おすすめしたいうがい方法は次の2つです。

・ブクブクうがい:水を口に含み、頬全体をふくらませて、10秒間ブクブク動かしましょう。その際、水が口からもれないように意識してください。

・ガラガラうがい:水を口に含んで上を向き、のどを震わせながらガラガラうがいを10秒間行いましょう。こちらも、水が口からもれないように意識してください。

口の健康というと、虫歯や歯周病を想像しがちですが、オーラルフレイルにも十分な対策が必要です。人生100年時代をより豊かに過ごすためにも、自分と家族の口の健康にもしっかり目を向けてみてはいかがでしょうか。

監修:平野浩彦先生

平野浩彦 ※写真下

東京都健康長寿医療センター歯科口腔外科部長

医学博士。歯科医師。1990年日本大学松戸歯学部卒業。東京都老人医療センター研修医、国立東京第二病院研修医、東京都老人医療センター研修医、東京都老人医療センター主事・医長を経て、東京都健康長寿医療センター研究所専門副部長に就任。2016年から現職。一貫して老年歯科学を専門に臨床・研究を続けてきた高齢者歯科分野のスペシャリストとして知られ、治療を受けるために遠方から通う患者さんも多い。また、日本におけるオーラルフレイル研究の第一人者として、メディア出演や講演も多数行っている。2024年7月より日本老年歯科医学会理事長。

著者:MySCUE編集部

MySCUE (マイスキュー)は、家族や親しい方のシニアケアや介護をするケアラーに役立つ情報を提供しています。シニアケアをスマートに。誰もが笑顔で歳を重ね長生きを喜べる国となることを願っています。