みなさんは目にも「フレイル」があることはご存じですか? 目のフレイルはアイフレイルと呼ばれ、視力に問題が出るだけでなく、治療が必要な病気の始まりだったり、将来の健康寿命に影響を与えたりする可能性もあるため、十分な注意が必要です。そこで今回は、京都大学大学院医学研究科眼科学教授の辻川明孝先生に、アイフレイルの概要やチェック方法、アイフレイルの原因となる病気、目の健康習慣などについて解説していただきます。

明るい部屋で行う視力検査ではとくに問題ないけれど、年のせいか暗い場所や夕方になると物が見えにくくなったり、目が疲れやすくなったりする……。日常生活の中で、そう感じている人は意外に多いかもしれません。

そんなふうに、加齢に伴って目の機能が低下した状態を「アイフレイル」と呼び、厚生労働省や日本眼科啓発会議では早期の発見・対策を呼びかけています。京都大学大学院医学研究科教授の辻川明孝先生も、「アイフレイルを放置してはいけない」と警鐘を鳴らす一人です。

「フレイルとは加齢によって心身が虚弱になっている状態のことをいい、そのままにしていると要介護になるリスクが高まります。目も同じで、見えにくい状態を放置していると読書を避ける、車の運転や外出を控えるなど、日常生活に制限を加えるようになります。しかし、日常生活を制限することは、自立機能の低下や身体的フレイル・社会的フレイルの悪化につながりかねないため、注意が必要です。また、目から得る情報量が減れば、心理的・認知的フレイルも悪化してしまいます。食べ物がよく見えないことが食生活に影響を及ぼし、オーラルフレイル(口腔機能の衰え)に悪影響が出る可能性もあるでしょう」

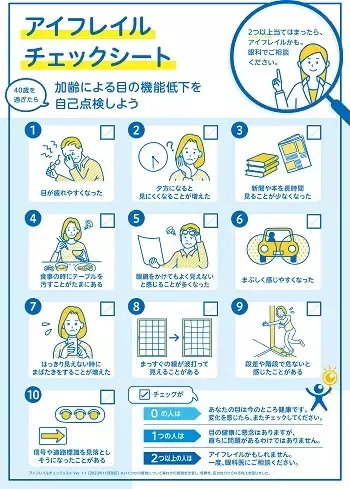

加齢による視力の低下は、「仕方がないこと」だと思われがちですが、その裏側にはさまざまなリスクが潜んでいるのです。目の健康寿命を延ばすためにも、普段から目の健康状態にはしっかり気を配りましょう。以下に、アイフレイルの自己チェックリストを掲載しておくので、まずはセルフチェックをして、今の目の状態を確認してみてください。

出典:日本眼科啓発会議 アイフレイル啓発公式サイト

視覚障害があると、転倒・骨折のリスクは2.5倍に増加します。また、視覚障害がある人は健康な人と比べてうつ病のリスクが約2.7倍になり、さらに見えづらい人の社会参加は0.6倍に減少するといった研究結果もあります。この数字からもわかるとおり、アイフレイルをそのままにしておくのは、非常にリスクが高い行為だといえます。

アイフレイルの主な原因は、フレイルと同様「加齢」ですが、加齢や生活習慣などによる目の病気も原因の一つです。

アイフレイルになる代表的な病気には、白内障、緑内障、加齢黄斑変性などがあり、進行すると将来、失明に至る可能性があります。見えにくさを自覚したら、眼科専門医に相談して必要な検査を受けましょう。また、人間ドックなどによる眼科検診を定期的に受けることも大切です。

「隠れた目の病気を早期発見するためには、アイフレイルを認識することが第一です。まずはアイフレイルかどうか、Web上のツールなどを使ってチェックしてみましょう」(辻川先生)

●アイフレイル啓発公式サイト

アイフレイル啓発公式サイトでは、視野の欠けをチェックできる「クロックチャート」や、見え方の質をチェックできる「コントラスト感度簡易セルフチェック」など6つのチェックツールで目の状況を確認できます。

先ほど紹介したように、目も加齢とともに衰え、病気を発症しやすくなります。そして、病気を発症するとアイフレイルのリスクが高まります。目の健康寿命を延ばすためにも、主な目の病気の原因や症状、治療方法などを理解し、早期発見につとめましょう。

ここでは、アイフレイルの原因となる代表的な病気として、白内障、緑内障、加齢黄斑変性を取り上げ、それぞれの概要を解説していきます。

3-1. 【白内障】70代では約9割が発症。糖尿病が原因の場合も

目の中でレンズの役割を果たしている透明な水晶体が白く濁り、物が見えにくくなる病気です。白内障は、水晶体を構成するたんぱく質の性質や構造の変化によって起こりますが、60代で多く見られるようになり、70代では約9割の人が発症するとされています。

主な原因は加齢ですが、紫外線や喫煙、糖尿病、アトピー性皮膚炎などが原因の場合もあります。白内障の症状の現れ方や進み方には個人差があり、日常生活に支障がない人もいれば、高度な視力低下に至る人もいます。

初期の白内障に対しては、進行を遅らせるための点眼薬が処方される場合もありますが、白内障を治すためには、濁った水晶体を取り除き、代わりに人工の眼内レンズを入れる手術が必要です。眼内レンズには単焦点レンズと多焦点レンズがあり、単焦点レンズの手術はすべて健康保険が適用されます。単焦点レンズはもっとも焦点を合わせたい距離のレンズを選択するため、その距離の物ははっきり見えますが、それ以外の距離に対しては必要に応じて眼鏡を併用することになります。

一方の多焦点レンズは遠くの物、手元、その中間といった複数の距離に焦点が合うようになっており、単焦点レンズより眼鏡の使用を減らすことが可能です。ただし、単焦点レンズと比べて見え方の質が落ちる(ピントがやや甘め)などのデメリットもあります。なお、健康保険は手術の一部のみの適用です。

3-2. 【緑内障】中途失明の原因第1位。加齢や眼圧上昇などで進行

目から得た情報を脳に伝える視神経の細胞数が減ることで、情報が脳に伝わりづらくなり、視野が欠ける、あるいは狭くなる病気です。視神経が障害されると元には戻らず、進行すると失明に至る恐れもあります。事実、緑内障は日本人の中途失明原因の第1位で、全体の4割近くを占めています。

緑内障は、高い眼圧が視神経を圧迫して、視神経が障害されることで発症します。眼球は房水という液体で満たされていますが、何らかの原因で房水の流れが悪くなると眼圧が高くなり、視神経が圧迫されてしまうのです。そのほか強度の近視が原因になることもあります。強度の近視で眼球が前後に長く変形すると、眼球の後ろ側にある視神経が圧迫・障害されやすくなるためです。

40代以上の約5%、70 代では約10%の人が緑内障と推計されていますが、治療を受けているのは一部の人のみです。

「視野の欠け方が両方の目で同じように進むことはほとんどないため、視野の中に見えづらい部分があっても、見えているほうの目が視野を補うことで『見えている』と錯覚してしまいます。そのため、よほど進行しない限り『見えない部分がある』と気づかない人も少なくありません。緑内障と診断された人のうち、5割以上の人が検診で見つかっており、自覚症状がなかった人は6割にも及びます」(辻川先生)

緑内障の場合、視神経の障害を抑えるために房水の排出を促し、眼圧を下げる治療が必要です。点眼薬による治療を基本にレーザー治療や手術を行うケースもあります。治療により緑内障の進行をゆるやかにできますが、治療が遅れるほど、失明に及ぶ危険性が高まるため、早期発見・早期治療が重要です。

3-3.【加齢黄斑変性】9割以上を占める滲出型は進行が速い

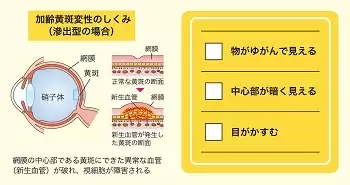

網膜の中心部にある黄斑に、むくみなどの異常が生じることで、見ようとする場所(視界の中心部)がゆがんで見えたり、ぼやけたりして見えにくくなる病気です。病気が進行すると、全体がかすんで見えるようになり、日常生活に支障が出ることがあります。また、視力低下や失明に進む恐れもあり、日本人の中途失明原因の第4位となっています。

加齢黄斑変性は、「滲出型」と「萎縮型」の2つに分けられ、日本人の場合、9割以上が滲出型です。滲出型では、加齢に伴い黄斑に老廃物がたまって炎症が起こります。その結果、網膜の下にもろく破れやすい新生血管ができ、黄斑に血液の液体成分がもれ出て、むくみが生じます。症状の進行が速いため、早期発見・早期治療がとくに重要です。一方、萎縮型は、黄斑に老廃物がたまり、視細胞が失われて黄斑が萎縮することで起こります。

視力検査や眼底検査のほか、網膜断面の状態がわかるOCT(光干渉断層計)検査や、その改良型のOCTA(光干渉断層血管撮影)検査、眼底の血管の状態を調べる蛍光眼底造影検査などで、タイプや進行のしやすさなどがわかります。

滲出型の治療は、新生血管ができるのを抑えたり、できた新生血管を退縮させたりする抗VEGF薬というバイオ医薬品(またはバイオ後続品)の眼球内への注射が中心です。黄斑のむくみが減り、見えにくい症状が軽減されますが、治療をやめるとまた新生血管が生じてしまいます。そのほか、レーザー治療や手術もあります。萎縮型にはまだ有効な治療法がないため、定期的に検査を受け、経過観察を続けることになるでしょう。

アイフレイルの進行を抑えるためには、スマホの使い方や喫煙といった生活習慣を見直すことも大事です。気づかないうちに、少しずつ症状が進んでしまう場合もあるため、「自分は大丈夫」などと思わずに、生活習慣にもきちんと気を配りましょう。

アイフレイル対策として、日頃から意識したい「目の健康習慣」は次のとおりです。

①適切な眼鏡・コンタクトレンズを使用する

見えにくいのに、眼鏡やコンタクトレンズの度数を変えずに使い続けると、目が疲れやすくなります。適切な度数の眼鏡やコンタクトを使いましょう。パソコンの利用頻度が高い人は、中近両用やパソコン用眼鏡などを試してみるのもおすすめです。

②「20-20-20 ルール」を守る

アイフレイル対策には、目を休めるのも有効です。パソコン・スマホの利用や読書などで、「20分間」近くを見続けたあとは、屋外の景色など「20フィート(約6m)以上」離れたものを、「20秒間」眺めましょう。20分間を目安に一休みして、遠くを眺めてもOKです。

③スマホは目から30cm以上離す

長時間のスマホ利用は目の負担になります。また、スマホを見るときは、画面を30cm以上離して、目より少し下の位置になるようにしましょう。画面が見えない場合は、眼鏡やコンタクトレンズで矯正するか、文字を大きくするなどして、目の負担を軽減させてください。

④禁煙する

喫煙は、目の血管にも悪影響を及ぼします。加えて、タバコに含まれるニコチンには、網膜での新生血管の増殖を促す作用があるため、加齢黄斑変性のリスクを高める可能性があります。

⑤ドライアイを防ぐ

アイフレイルの原因には、ドライアイもあります。コンタクトレンズをつけている人は適切に使いつつ、ドライアイ用の点眼薬も活用するとよいでしょう。エアコンの温風が顔に当たると目の乾燥を招くので、冬場は注意してください。

⑥目のまわりを温める

涙液の油成分を分泌することで、涙液の蒸発を防ぐマイボーム腺はまぶたの内側にあり、まぶたの血行をよくすると眼精疲労が改善します。ぬらしたタオルを電子レンジで温め、まぶたにのせて目のまわりの血行をよくしましょう。

ここまで、アイフレイルに関する情報を紹介してきましたが、目の不具合や不調を早期に発見し、適切な予防・治療につなげるためには、定期的に眼科を受診することも必要です。

日本眼科啓発会議が40代以上の男女に対して行った「目の健康に関する意識調査」によると、「目について気になっていることがある」と回答した人のうち、3年以内に目の検査を受けた人は全体の57.9%。つまり、半数近くの人は目になにかしらの不調があっても、眼科に行っていないわけです。

「年だから仕方がない」などといわず、見えづらさや不快感がある場合は、早めに検査を受け、アイフレイルの早期発見・早期対応に努めましょう。

監修:辻川明孝先生

辻川明孝(写真下)

京都大学大学院医学研究科眼科学教授。

日本眼科学会(評議員)、日本眼科医会、日本網膜硝子体学会(常務理事)、日本眼循環学会(理事)、日本近視学会(理事)、日本微小循環学会。京都大学眼科学教室では、眼科領域の種々の疾患の病態解明と治療法の開発を目指して研究を行っている。中でも網脈絡膜疾患研究が盛んで、加齢黄斑変性、網膜色素変性症などの主要な疾患の病態解明や幹細胞を使った網膜血管再生などの細胞治療の研究、さらに緑内障、糖尿病網膜症などの変性疾患に対し、これまでにない新しい治療法の開発などの研究も行っている。

著者:MySCUE編集部

MySCUE (マイスキュー)は、家族や親しい方のシニアケアや介護をするケアラーに役立つ情報を提供しています。シニアケアをスマートに。誰もが笑顔で歳を重ね長生きを喜べる国となることを願っています。