車いすは種類が豊富であるため「選ぶポイントがわからない」と感じる方も多いのではないでしょうか?

今回は、車いすの種類や選び方のポイントを解説します。使う方の身体状況やニーズに合った車いすを選ぶために、ぜひ参考にしてください。

車いすは種類が多く、選び方が複雑に感じられることもありますが、以下のように大まかに分類できます。

・操作者(誰が操作するか)

・機能(どのような機能が備わっているか)

それぞれくわしく見ていきましょう。

■操作者

自分で操作する「自走式」と、介助者が操作する「介助式」の2種類があります。

【自走式】

自分で車いすを操作できる方が使用するタイプの車いすです。腕に十分な力がある方に適しており、車いすのタイヤ外側にある「ハンドリム」という輪を握って回したり、床を足で蹴ったりすることで移動することができます。

タイヤのサイズは18~24インチ程度で、標準は22インチです。

【介助式】

介助式は、自分で車いすの操作が難しい方が使用する車いすです。介助者が後ろのハンドルを押して進めます。自走式と比較してタイヤが小さく、サイズは12~16インチ程度です。自分で操作する必要がないため、ハンドリムはついていません。また、自走式よりも軽く、折りたたんでコンパクトにして収納することができます。

■機能

車いすは、備わっている機能により、主に以下のような種類に分類されます。

・標準型

・モジュール型

・ティルト・リクライニング型

・電動タイプ

・特殊型

これらの種類は、操作者のタイプと組み合わせて、「自走式のモジュール型」や「介助式のティルト・リクライニング型」と呼ばれます。それでは、各機能の特徴をくわしく見ていきましょう。

【標準型】

標準的な車いすで、店舗や病院などで貸し出されているものがこのタイプに該当します。他の多機能な車いすに比べて価格は手頃ですが、特別な機能は備わっていません。

【モジュール型】

使う方の体格や身体状況に応じて、パーツを調整できるタイプの車椅子です。調整できる主なパーツは、以下のとおりです。

・介助用ハンドルの高さ

・肘掛けの高さ

・座面の高さ

・座面の幅

・背面シートの張り具合

・フットサポート(足置き)の高さ

これらを適切に調整することで、立ち上がりやすさや座り心地、手や脚の動かしやすさが改善できます。

【ティルト・リクライニング型】

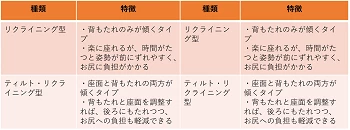

座面や背もたれの角度を変えられる車いすで、以下の2種類に分けられます。

リクライニング型

・背もたれのみが傾くタイプ

・楽に座れるが、時間がたつと姿勢が前にずれやすく、お尻に負担がかかる

ティルト・リクライニング型

・座面と背もたれの両方が傾くタイプ

・背もたれと座面を調整すれば、後ろにもたれつつ、お尻への負担も軽減できる

このタイプは、座った姿勢を保ちにくい方や、長時間座っていると疲れてしまう方に適しています。

【電動タイプ】

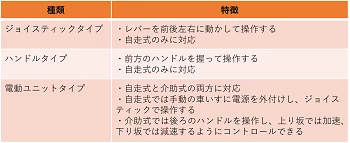

電動で進むタイプの車いすで、主に以下の種類があります。

ジョイスティックタイプ

・レバーを前後左右に動かして操作する

・自走式のみに対応

ハンドルタイプ

・前方のハンドルを握って操作する

・自走式のみに対応

電動ユニットタイプ

・自走式と介助式の両方に対応

・自走式では手動の車いすに電源を外付けし、ジョイスティックで操作する

・介助式では後ろのハンドルを操作し、上り坂では加速、下り坂では減速するようにコントロールできる

電動タイプは、長距離の移動や屋外での走行に適しています。

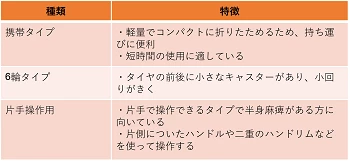

【特殊型】

特定の状況やニーズに対応するための車椅子です。主な種類と特徴は以下のとおりです。

携帯タイプ

・軽量でコンパクトに折りたためるため、持ち運びに便利

・短時間の使用に適している

6輪タイプ

・タイヤの前後に小さなキャスターがあり、小回りがきく

片手操作用

・片手で操作できるタイプで半身麻痺がある方に向いている

・片側についたハンドルや二重のハンドリムなどを使って操作する

身体状況や特別なニーズに応じて、最適なタイプを選びましょう。

車いすは「操作者」と「機能」を基準に大まかなタイプを選びますが、付属品、使う場所、サイズなども併せて検討することが重要です。これらを考慮することにより、使う方のニーズに合った車いすを見つけられます。

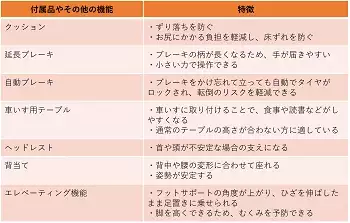

①付属品やその他の機能に着目する

主な付属品やその他の機能には、以下のような物があります。

クッション

・ずり落ちを防ぐ

・お尻にかかる負担を軽減し、床ずれを防ぐ

延長ブレーキ

・ブレーキの柄が長くなるため、手が届きやすい

・小さい力で操作できる

自動ブレーキ

・ブレーキをかけ忘れて立っても自動でタイヤがロックされ、転倒のリスクを軽減できる

車いす用テーブル

・車いすに取り付けることで、食事や読書などがしやすくなる

・通常のテーブルの高さが合わない方に適している

ヘッドレスト

・首や頭が不安定な場合の支えになる

背当て

・背中や腰の変形に合わせて座れる

・姿勢が安定する

エレベーティング機能

・フットサポートの角度が上がり、ひざを伸ばしたまま足置きに乗せられる

・脚を高くできるため、むくみを予防できる

これらの付属品を車椅子に追加することで、乗り心地の向上や動きやすさ、さらには転倒リスクの軽減などが期待できます。

②使う場所を考慮する

・屋内の場合は、小回りのききやすさや、乗り移りのしやすさを重視した「6輪タイプ」や「モジュール型」がおすすめです。

・屋外では、凹凸のある道でも進みやすいように、タイヤが大きめの自走式を選ぶとよいでしょう。

③身体のサイズに合わせる

身体のサイズに合った車いすを選ぶことで、以下のメリットがあります。

・腕や脚が動かしやすくなる

・身体に痛みが生じにくくなる

・長い時間座っていても疲れにくくなる

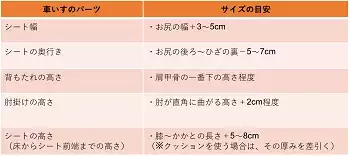

車いすを選ぶ際は、各パーツのサイズも考慮しましょう。以下を参考にしてください。

シート幅

・お尻の幅+3~5cm

シートの奥行き

・お尻の後ろ~ひざの裏-5~7cm

背もたれの高さ

・肩甲骨の一番下の高さ程度

肘掛けの高さ

・肘が直角に曲がる高さ+2cm程度

シートの高さ(床からシート前端までの高さ)

・ひざ~かかとの長さ+5~8cm

(※クッションを使う場合は、その厚みを差引く)

上記のサイズを参考に、快適に座れる車いすを選びましょう。

著者:鈴木康峻

2008年理学療法士免許取得。長野県の介護老人保健施設にて入所・通所・訪問リハビリに携わる。

リハビリテーション業務の傍ら、介護認定調査員・介護認定審査員・自立支援型個別地域ケア会議の委員なども経験。

医療・介護の現場で働きながら得られる一次情報を強みに、読者の悩みに寄り添った執筆をしている。

得意分野:介護保険制度・認知症やフレイルといった高齢者の疾患・リハビリテーションなど

保有資格:理学療法士・ケアマネジャー・福祉住環境コーディネーター2級