要支援1は、要介護認定のなかで最も軽度な介護度です。要支援1の認定を受けると、介護保険による「介護予防サービス」が利用できるようになります。この記事では、要支援1の方が受けられるサービスについてご紹介します。

要支援1の状態は、食事や排せつなど日常生活の基本動作は自分で行えるものの、立ち上がりや歩行時に支えが必要な場合があります。また、入浴や掃除といった日常生活の一部でサポートを必要とすることがあります。

【要支援2との違い】

要支援1の次の介護度が要支援2となります。要支援2は要支援1に比べ、身体機能や認知機能の低下が進み、日常生活においてさらに多くのケアが必要となります。

具体的には、立ち上がりや歩行に不安定さが増し、入浴や掃除、調理などの家事に見守りやサポートを必要とすることが多くなります。

要支援1の認定を受けると、介護予防のためのサービスを受けることができます。これは、要介護状態になるのを予防し、状態を悪化させないことを目的としたサービスです。要支援1では、以下の介護予防サービスが利用できます。

・介護予防訪問介護

自宅を訪問するホームヘルパーに、食事・排せつ 泄などの身体介護や掃除・洗濯などの生活援助を受ける

・介護予防訪問看護

かかりつけ医の指示のもと、看護師や保健師に看護や療養上の世話をしてもらうなどを受ける

・介護予防訪問入浴

浴槽を積んだ入浴車で、介護士や看護師に入浴介助を受ける

・介護予防訪問リハビリテーション

かかりつけ医の指示のもと、理学療法士などのリハビリテーション専門職が自宅を訪問し、リハビリテーションをする

・介護予防居宅療養管理指導

医師や歯科医師、薬剤師などが療養上の管理・指導を受ける

・介護予防通所介護(デイサービス)

入浴や食事、機能訓練を目的にデイサービスセンターなどに通う

・介護予防通所リハビリテーション(デイケア)

医療機関や介護老人保健施設などに通って、身体機能の維持・向上を目的にリハビリを受ける

・介護予防短期入所生活介護(ショートステイ)

一時的に施設に入所して、入浴や排せつ 泄、食事などの介助を受ける

・介護予防短期入所療養介護(医療型ショートステイ)

一時的に介護老人保健施設などに入所して、入浴や排せつ 泄、看護などの介助を受ける

・介護予防福祉用具貸与

介護予防を目的として手すりや歩行器、杖などを借りる

・特定介護予防福祉用具購入

入浴補助用具や腰掛便座などの購入費の一部助成を受ける

・介護予防小規模多機能型居宅介護

通いを中心に、利用者の選択に応じて訪問や泊まりを組み合わせて利用する

・介護予防認知症対応型通所介護(認知症デイサービス)

認知症の方が施設に通い って、日常生活の支援やリハビリを受ける

・介護予防特定施設入居者生活介護

介護予防を目的として有料老人ホームなどに入居している方が食事や入浴などの介護を受ける

・介護予防住宅改修

上限20万円まで住宅改修費が支給される

これらの介護予防サービスは、定められた利用限度額の範囲内で組み合わせて利用することができます。

ただし、要支援1の方は介護の必要性がそれほど高くないため、介護保険の支給限度額が少なく設定されています。そのため、各サービスの利用回数を制限される可能性があります。例えば、デイサービス(通所介護)であれば、週1〜2回を上限とすることが一般的です。

さらに、自治体によっては、要支援1の方のデイサービスの利用を月4回までと制限している場合もあります。お住まいの自治体での制限を確認したうえで、どのサービスを利用するのかを検討しましょう。

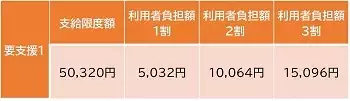

要支援1の方が介護予防サービスを利用する際の1ヶ月あたりの支給限度額は約50,320円です。この限度額の範囲で介護予防サービスを利用した場合、利用者の自己負担額はサービス費用の1割となります(所得により2〜3割となる場合もあります)。

在宅サービスの利用料の自己負担額(目安)

自己負担が1割の場合、月々の自己負担上限額は5,032円となり、2割または3割負担の方は、それぞれ10,064円、15,096円となります。

なお、この支給限度基準額を超えてサービスを利用した場合、超過分は全額自己負担(10割)となることを覚えておきましょう。

介護予防サービスを利用するための手続きは、次のステップで進めます。

1.要介護認定の申請

市区町村の窓口で、要支援・要介護認定の申請を行います。

2.認定調査と主治医意見書の作成

認定調査員が自宅を訪問して生活状況を調査します。加えて、かかりつけ医による主治医意見書も作成されます。

3.介護認定審査会での判定

認定調査と主治医意見書の内容をもとに、介護認定審査会で要介護度が判定されます。

4.認定結果の通知

審査結果が市区町村から通知されます。要支援1または2と認定された場合、介護予防サービスの利用が可能になります。

5.地域包括支援センターへの連絡

認定結果を受けたら、地域包括支援センターに連絡し、サービス利用について相談します。

6.ケアプラン(介護予防サービス計画書)の作成

地域包括支援センターの支援のもと、必要なサービスの内容と利用頻度を決めるケアプランを作成します。

7.介護予防サービスの利用開始

ケアプランに基づいて、介護予防サービスの利用を開始します。

ケアプランとは、どのサービスをいつ、どのくらい利用するかを具体的に計画するものです。

お住まいの地域の地域包括支援センターに相談すると、担当者が一人ひとりの生活状況や希望に合わせたプランを一緒に考え、スムーズに支援を受けられるよう手配してくれます。必要なサービスを無理なく利用しながら、自立した生活を続けましょう。

著者:倉元 せんり

福祉系大学を卒業後、急性期病院で医療ソーシャルワーカーとして勤務。現在は、フリーライターとして、福祉にまつわるさまざまな記事を執筆している。福祉制度や社会保障などの知識を分かりやすく伝えるのが得意。

保有資格:社会福祉士・ケアマネジャー