日々、忙しいケアラーの中には、「疲れすぎて眠れない…」「寝ても疲れがとれない…」という人も多いかもしれません。睡眠には、脳や体の休養・疲労回復など、多くの役割があります。睡眠不足になると、糖尿病をはじめさまざまな病気を招いたり、認知症の原因にもなることがわかっています。

そこで、これまで2万人以上の睡眠に悩む人を治療してきた、RESM新横浜 睡眠・呼吸メディカルケアクリニック理事長の白濱龍太郎先生に、睡眠の質を上げるポイントを紹介していただきます。すぐに実践できるものばかりなので、さっそく試してみてはいかがですか?

「睡眠時間はしっかりとっているはずなのに、疲れがとれない」という人におすすめなのが、たった3分間行うだけで良質な睡眠へと導く「ぐっすりストレッチ」です。

睡眠には、「レム睡眠」と「ノンレム睡眠」の2つがあります。レム睡眠は、体は休息していても脳は覚醒に近い状態の浅い眠りのことをいい、それに対して、ノンレム睡眠は、体も脳も休息している深い眠りのことをいいます。ぐっすり眠るためには、ノンレム睡眠のうち、もっとも深い眠りである「深睡眠」をしっかりとる必要があります。

深睡眠をとるために有効なのが、白濱先生が提唱する「ぐっすりストレッチ」です。このストレッチは、「体の深部体温が下がったとき」や「副交感神経が優位になったとき」に眠気が起こる、という体の特性を利用したものです。

就寝時に深部体温が下がるように、首もみと腕回しであらかじめ深部体温を上げておき、足首曲げと深呼吸で副交感神経を優位にして眠気を誘います。「入浴時」「寝床に入る直前」「寝床に入ってから」の各1分間、それぞれのストレッチを行いましょう。各1分間、計3分間でできる簡単なストレッチなので、毎晩の習慣にすると、睡眠の質をアップしますよ。

さっそく3つの「ぐっすりストレッチ」を紹介します。

入浴時に!首もみストレッチ

湯温を40℃前後に設定し、首の後ろに湯があたるようにシャワーを固定します。首の横のくぼみに親指をあて1分間、手を上下にゆっくりと動かします。

寝床に入る直前に!腕回しストレッチ

① 腕を曲げ、肘で円を描くように後ろに向かって大きく回します。

② 腕を1周回したら、両手を組んで前方に伸ばします。

③ 手を組んだまま頭上に上げ、天井に向かって伸びをするように2秒間キープします。①~③を1分間に5~6回くり返します。

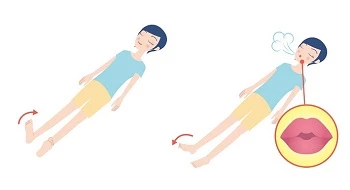

寝床に入ってから!足首曲げ深呼吸

① 3秒くらいかけて鼻から息を吸いながら、足首を曲げてつま先を手前に引き寄せます。

② 3〜5秒かけて口をすぼめて息を吐きながら、足首を元の位置に戻します。①~②を1分間くり返す。

長時間のパソコンやスマホ操作などで、目を酷使している人も多いでしょう。実は、こうした目の使いすぎによる眼精疲労も睡眠の大きな妨げとなります。ぐっすりと眠るためには、目をきちんといたわって自律神経を整えることがポイントです。

眼精疲労とは、眼球そのものが疲れているわけではなく、目の使いすぎにより、目を動かす筋肉に疲れがたまった状態を指します。筋肉が疲労すると血流が悪くなり、「目がしょぼしょぼする」「充血する」などの症状がおこります。さらに、目の周りの筋肉だけでなく、顔や首の筋肉も緊張状態となり、脳への血流が減少します。すると、脳がストレスを感じて交感神経が優位になり、睡眠の妨げとなるのです。

目の疲れを解消するには、蒸しタオルで目を温める「ホットアイマスク」がおすすめです。目の周辺の血流がよくなるだけでなく、緊張もほぐれるため、副交感神経が優位になって眠りにつきやすくなります。

ホットアイマスクの作り方

① タオルを濡らしてよく絞り、電子レンジ(500W)で1分温めます。

② タオルを触ってみて「熱い」と感じる場合は、タオルを開いて少し冷ましてから、適当な大きさに折りたたみ、目の上に10分ほど載せます。

また、自律神経を整えるためには、「呼吸瞑想」も有効です。「呼吸に意識を集中し、雑念が出てきたことに気づいたら、再び意識を呼吸に戻す」というプロセスをくり返すことによって自律神経のバランスが整えられ、脳をリラックスさせることができます。瞑想といってもあまり難しく考えず、下記の方法を参考にして、ゆっくりと呼吸をくり返しましょう。

呼吸瞑想のやり方

① 椅子に浅く座り、足を肩幅に開きます。

② 背すじを伸ばし、軽くあごを引きます。

③ 手は太ももの上にのせます(上向きでも下向きでもOK)。

④ 目を軽く閉じて鼻から息を吸い、口からゆっくりと息を吐きます。1分ほど呼吸に意識を集中させてくり返します。

体の表面の温度である皮膚温に対し、内臓など体の内部の温度を「深部体温」といいます。深部体温は、朝目覚めるころから上昇し始め、日中は高い状態をキープし、夜にかけて下がり、睡眠中は低い温度で推移する、というリズムで変動しています。

私たちの体は、この深部体温が下がると眠くなるようにできています。つまり、快眠のためには、就寝するタイミングで深部体温をスムーズに下げることがポイントとなります。就寝時に合わせて深部体温を意図的に下げる方法としてもっとも効果的なのが、就寝の1時間半~2時間前くらいの間にぬるめの湯につかることです。

入浴によってこの時間に深部体温を上げておくと、就寝するころにちょうど体温が下がってくるため、入眠しやすくなるのです。また、深部体温は体内の熱を手足から放出することによって下がります。足が冷えるからといって靴下をはいたまま寝ると、熱の放出が妨げられ、深部体温をスムーズに下げることができなくなります。入浴でしっかり体を温めて血行をよくしておき、寝るときには必ず靴下を脱ぐようにしましょう。

深部体温が下がると脳は眠気を感じます。入浴のタイミングとお湯の温度を見直して、快適な眠りを得ましょう。

就寝1時間半〜2時間前くらいの間にぬる湯につかる

入浴で深部体温を上げておき、体温が下がり始めるタイミングで就寝すると、寝つきやすくなります。40℃のお湯に10分、全身浴をすると効果的です。入浴後は湯冷めしないように温かくして過ごしましょう。熱すぎるお湯は体に過剰な負担をかけるだけでなく、体温が上がり過ぎて下がるまでに時間がかかり、眠りを妨げてしまうのでNGです。

寝るときは靴下を脱ぐ

靴下をはいたまま寝ると、体内の熱が放出されにくくなり、眠りが浅くなってしまいます。入浴後は湯冷めしないように温かくして過ごし、靴下は布団に入る直前に脱ぎましょう。

朝起きたときに、肩こりや首の痛みを感じていませんか? それはもしかしたら枕の高さが合っていないのかもしれません。枕が高すぎると、肩や首の血流が妨げられて肩こりや首の痛みを招いたり、気道が圧迫されることで、いびきをかきやすくなります。逆に、枕が低すぎても、首に負担がかかり、首の痛みや頭痛がおこりやすくなります。

では、自分に合った枕の高さはどうやって選ぶとよいのでしょうか。最適な枕の高さは、自分がいつも寝ている姿勢でチェックすることが1つの目安になります。本来、頸椎(首の骨)は緩やかにS字に湾曲しているので、あお向けに寝たときにもこのS字カーブが保たれているのが理想です。横向きに寝たときには、頭から背骨にかけて真っすぐになっている状態がベスト。首までしっかり支えられる大きさで、頭3個分くらいの幅があることも大切です。

枕と合わせて、マットレスも見直すとよいでしょう。適度な弾力性があり、寝たときに体の軸が一直線になるようなものが理想的です。購入時は、できれば実際に寝転んでみて、腰周りがちゃんとホールドされているか、寝返りを打ちやすいか、などを確認しましょう。手軽に寝心地を向上させたい場合は、今使っている寝具の上に重ねて敷くオーバーレイマットレスを活用するとよいでしょう。

あお向けに寝る人の理想の枕

後頭部から首、肩にかけて、自然なS字カーブが保たれている状態。

横向きに寝る人の理想の枕

頭から背骨にかけて、真っすぐになっている状態。

イラスト:千葉さやか

監修:白濱龍太郎先生

白濱龍太郎(しらはま・りゅうたろう ※写真下)

医療法人RESM理事長、RESM新東京 スリープメディカルケアクリニック院長。

筑波大学卒業、東京医科歯科大学大学院統合呼吸器病学修了(医学博士)。同大学睡眠制御学快眠センター等での臨床経験を生かし、総合病院等で睡眠センターの設立、運営を行ってきた。それらの経験を生かし、睡眠、呼吸の悩みを総合的に診断、治療可能な医療機関をめざし、2013年に、RESM新横浜 睡眠・呼吸メディカルケアクリニックを設立。

『ぐっすり眠る習慣』、『誰でも簡単にぐっすり眠れるようになる方法』(ともにアスコム)など著書多数。『世界一受けたい授業』(日本テレビ)、『モーニングショー』(テレビ朝日)、『林修の今でしょ!講座』(テレビ朝日)などメディアにも数多く出演。社会医学系指導医、睡眠学会専門医、認定産業医として、教育、啓発活動にも継続的に取り組んでいる。

著者:MySCUE編集部

MySCUE (マイスキュー)は、家族や親しい方のシニアケアや介護をするケアラーに役立つ情報を提供しています。シニアケアをスマートに。誰もが笑顔で歳を重ね長生きを喜べる国となることを願っています。