今朝、すっきり目覚めることができましたか? 日中に眠気はありませんか? ケアラー世代では、十分な睡眠時間がとれない人も少なくありません。睡眠不足は日中のパフォーマンスを下げるだけでなく、さまざまな病気を招く原因にもなります。さらに、目覚めたときに感じる「睡眠休養感」が健康にとって重要であることが最近の研究でわかってきました。いま一度、自分の睡眠を見直してみませんか?

睡眠は心身の疲労を回復する働きがあり、「量(時間)」と「質」が大切なのはよく知られています。しかしこれまで、「質」を測る明確な指標はありませんでした。

「適切な睡眠時間の確保は、健康維持に重要と考えられていますが、睡眠の質が健康にどう関わるのかはわかっていませんでした。主観的な要素が多い睡眠の質を測るために、いちばん近い指標として考えられたのが、睡眠休養感です」と話すのは、国立精神・神経医療研究センターの栗山健一先生です。

睡眠休養感とは朝、起きたときに、「睡眠によってどれだけ体が休まったと感じたか」という、睡眠の質を測る指標です。

栗山先生らの研究グループは、40歳以上の約6,000人を対象に、「睡眠休養感」「睡眠時間」「床上(しょうじょう)時間(寝つくまでの時間も含めた寝床で過ごす時間)」を測り、約11年間、追跡調査を行いました。40〜64歳の働き盛り世代と、65歳以上の高齢世代に分けて分析した結果、働き盛り世代と高齢世代では、睡眠と死亡リスクの関係に違いがあることがわかりました。

働き盛り世代では、睡眠時間が5.5時間以下と短く、さらに睡眠休養感がないと死亡リスクが高く、睡眠時間が7時間以上の人は、睡眠休養感にかかわらず死亡リスクは下がっていました。

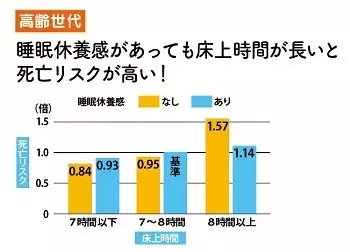

高齢世代では、睡眠時間と死亡リスクに関連はみられませんでしたが、床上時間が8時間以上と長いほど死亡リスクが高く、睡眠休養感がないと、さらに死亡リスクが高まることがわかりました。

研究の結果、健康には睡眠時間だけでなく、睡眠休養感や床上時間も関係していることがわかりました。これまで、睡眠時間は短すぎても長すぎても死亡率は高いことがわかっていましたが、睡眠時間が長いことで死亡率が高まる理由は説明できませんでした。

今回、睡眠時間と床上時間を分けて調査した結果、寝床の上で過ごす時間が長いことが健康にはよくないことが明らかになったのです。

必要な睡眠時間は個人差もありますが、加齢とともに少なくなり、働き盛り世代では7〜8時間、高齢世代なら6時間程度とされています。しかし、高齢世代では1日8時間寝なくてはと思い込んでいる人も多く、眠くないのに寝床に入ってなかなか眠れずに床上時間が長くなる人もいらっしゃると思います。すると、睡眠の質も下がってしまいます。寝床に入っても眠れないときはいったん寝床を離れて、眠くなったら寝床に入ることが大切です。

■ 睡眠時間が短く、睡眠休養感がないほど死亡リスクが高い!

働き盛り世代(40 ~ 64歳)における、睡眠休養感および睡眠時間と死亡リスクの関係については、睡眠休養感がない短い睡眠は死亡リスクが高くなり、長い睡眠時間は死亡リスクが低下することがわかります。

■ 睡眠休養感があっても床上時間が長いと死亡リスクが高い!

高齢世代(65歳以上)における、睡眠休養感および床上時間と死亡リスクの関係をみてみましょう。高齢世代では睡眠休養感があっても、寝床にいる時間が長いと死亡リスクが高くなり、睡眠休養感がないとさらに死亡リスクが上がることがわかりました。

栗山先生がすすめる睡眠休養感を高めるポイントは、「生活習慣」「寝室環境」「嗜好品」の3つです。今日からさっそく取り入れて、実践してみましょう。

■ 生活習慣

日光を浴びて運動する

日中の運動量がふえるほど、睡眠休養感は高まります。運動の時間がとれない人は、お昼休みに歩く、買い物で歩くなど、日中に太陽の光を浴びることを習慣づけましょう。生体リズムが整い、寝つきが良くなります。

朝食を欠かさない

1日3食を規則正しい時間帯にとることが大切です。特に忙しいと朝食を食べないことがあるかもしれませんが、朝食をとることを習慣づけることで、遅寝・遅起きの予防にもつながります。朝食をしっかり食べましょう。

■ 寝室環境

寝室を暗くする

明るい寝室では寝つきが悪くなり、睡眠休養感が得られません。寝るときは寝室の電気をすべて消して、十分に暗い環境を作りましょう。

眠りやすい温度・湿度に調整する

季節に応じてエアコンを適切に使いましょう。特に高齢者では、寝ついたらエアコンを切るようにタイマーを設定する人が多いようですが、朝まで一定の温度・湿度が保たれる快適な環境を作りましょう。

静かな環境にする

外の騒音が聞こえる環境では、眠りが浅くなります。雨戸を閉めたり、遮音(防音)効果のあるカーテンを使ったり、カーテンを二重にしたりして、外からの騒音を軽減しましょう。

■ 嗜好品

タバコを吸わない

タバコの煙に含まれるニコチンには、覚醒作用があります。就寝前に喫煙すると、寝つくまでに時間がかかり、深い眠りが減ることがわかっています。睡眠休養感を高めるためにも禁煙しましょう。

寝酒をしない

お酒を飲むとよく眠れると思いがちですが、これは間違い。お酒を飲むと寝つきは良くなりますが、アルコールが分解されてできるアルデヒドには覚醒作用があります。夜中に目が覚めることが多くなり、結果として睡眠の質が低下します。

カフェインを控える

コーヒーや緑茶に含まれるカフェインには覚醒作用があります。カフェインの代謝には4~6時間かかるので、夕方以降は控えるようにしましょう。特に代謝機能が低下している高齢者は、カフェイン摂取を控えることが大切です。

睡眠について、間違った知識のままで、アップデートできていない方も多くいます。Q&A方式で栗山先生に解説していただきます。

Q 自分にとって必要な睡眠時間は?

A 個人差があり、日中の活動量にもより異なります。

必要な睡眠時間は個人差が大きく、日中の活動量によっても変わってきます。日中、眠気を感じなければ適切な睡眠時間といえます。特に高齢者では睡眠時間は6時間程度で十分とされています。

Q 休日に寝だめをしてもよい?

A 寝だめの必要がないよう睡眠時間を見直しましょう。

平日の睡眠不足を補うための休日の寝だめはやむを得ない面もありますが、ふだんより1時間以上多く寝てしまう人は平日の睡眠時間が足りていないということです。寝だめの必要がないよう、平日の睡眠を見直しましょう。

Q 眠れなくても横になっていた方がよい?

A いったん寝床から離れて、眠くなったら寝床に入るようにしましょう。

寝床で横になるだけで体が休まるということはなく、余計に眠れなくなることがあります。寝つけないときはいったん寝床から離れ、眠くなってから寝床に入ることを続けると、寝つきがスムーズになります。

Q 起きる時間は90分単位で設定するとよい?

A 90分の周期にとらわれる必要はありません。

おおよそ90分周期で深い眠りと浅い眠りを4~5回くり返していますが、個人差があります。起床時間を意識して眠ると、その時間帯に眠りが浅くなり、目覚めやすくなる機能が人には備わっています。90分にとらわれないようにしましょう。

Q 不眠症には睡眠薬が処方される?

A ほかの病気がないかを確認後に薬の処方が検討されます。

寝つきが悪い、途中で目が覚めてしまうなど、不眠症の人には睡眠薬が処方されます。ただし、不眠症の背景にほかの病気が隠れていることもあるため、注意が必要です。その場合は睡眠薬ではよくならず、原因となる病気の治療が必要となります。

日中の眠気は睡眠不足のサインです。睡眠不足は仕事のパフォーマンスを下げるだけでなく、うつ病や糖尿病、認知症を招く原因にもなります。さらに、睡眠不足には治療が必要な病気が隠れていることもあります。

慢性的な睡眠不足のため、日中に過剰な眠気がおこる状態を、「睡眠不足症候群」といいます。朝起きられない、集中力が保てないなど、仕事や日常生活に支障を来します。日中の眠気で「睡眠障害かもしれない」と受診する人の中には、日常的に短時間睡眠の人も多く、自分の睡眠不足を自覚していないことがほとんどです。

「自分と同じような生活をしている会社の同僚は特に問題がなく、自分だけが日中に眠くなるのは何か原因があるはずと悩んで受診される人もいますが、必要な睡眠時間には個人差があります。日中眠気がある人は、睡眠時間が足りていないことを自覚し、まずは睡眠時間をふやす工夫をしてみてください」(栗山先生)

夕方から夜間にかけて、脚の深部に、むずむずとした不快感が表れるのが、「むずむず脚症候群(レストレスレッグス症候群)」です。

じっとしているときや横になったときに症状が強くなり、歩いたり脚を動かしたりすると症状が軽くなります。眠気があるにもかかわらず、寝床に入ると症状が強まるため、寝つくのに苦労します。加齢や遺伝、鉄分不足が原因と考えられており、中高年以降に多くみられますが、鉄欠乏性貧血がある若い女性も注意が必要です。

「眠れないことから、不眠症だと思い込んで受診する患者さんが多く、睡眠薬を処方されるケースもみられます。適切な診断・治療を受けるために、睡眠専門外来を受診してください。日常生活の指導のほか鉄剤やドパミン系薬剤などの薬物療法が行われます」(栗山先生)

監修:栗山健一先生

栗山健一(くりやま・けんいち ※写真下)

国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所 睡眠・覚醒障害研究部部長

1999年、筑波大学医学専門学群卒、2003年、東京医科歯科大学大学院卒。滋賀医科大学医学部附属病院精神科科長などを経て、現在、国立精神・神経医療研究センター睡眠・覚醒障害研究部部長。専門は睡眠障害。

著者:MySCUE事務局

その他

MySCUEからのお知らせをお伝えいたします!