2025年4月1日から『育児・介護休業法』が段階的に改正され、ビジネスケアラーが仕事と育児・介護を両立しやすい環境づくりが進められます。今回は、介護休業法に注目し、改正の背景と目的、そして具体的な改正内容について解説していきます。

日本では高齢化が急速に進んでおり、総務省の調査によると65歳以上の高齢者は全人口の約3割を占めています。今後さらに増加が見込まれるため、40〜50代の働き盛り世代が親の介護を担うケースも増え、仕事と介護の両立が大きな課題となっています。

一方で、介護を理由に離職する人は年間10万人を超えており、個人や家族が経済的負担を抱えるだけでなく、企業にとっても貴重な人材を失う深刻な問題です。さらに、支援制度を知らないまま離職する人や、知っていても職場環境が原因で利用できない人がいるなど、制度を十分に活用できていない現状もあります。

こうした課題を解消し、介護離職を防ぎながら仕事との両立を実現するために、介護休業法の改正が行われることになりました。

今回の介護休業法改正には、次の3つの目的があります。

1. 介護離職の防止

介護が必要になったとしても、労働者が仕事を辞めずに働き続けられる環境を整備する。

2. 柔軟な働き方の促進

テレワークや短時間勤務といった多様な働き方を可能にし、仕事と介護を両立しやすくする。

3. 制度の利用促進

介護休業や介護休暇の取得要件を緩和し、利用しやすい制度設計を目指す。特に40歳前後の従業員に対しては、介護関連の制度や情報を早い段階で提供し、将来的な介護への備えを促す。

これらの取り組みによって、介護を理由とした離職を減らすとともに、働きながら介護を行う人々の負担を軽減することが期待されています。

法改正の具体的なポイントを見ていきましょう。

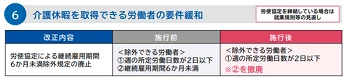

1) 介護休暇の取得要件を緩和

これまで労使協定によって「勤続6か月未満の従業員は介護休暇の対象外」とされていましたが、今回の改正でこの制限が撤廃されます。これにより、入社して間もない従業員でも介護休暇を取得しやすくなります。ただし、週の所定労働日数が2日以下の労働者は、引き続き対象外となるため注意が必要です。

■ 改正内容

労使協定による継続雇用期間 6か月未満除外規定の廃止

施行前

<除外できる労働者>

・週の所定労働日数が2日以下

・継続雇用期間6か月未満

施行後

<除外できる労働者>

・週の所定労働日数が2日以下

2)介護離職防止のための雇用環境の整備

企業に対して、以下のいずれかの措置を講じることが義務付けられます。

◾️介護休業制度に関する研修の実施

◾️相談窓口の設置

◾️過去の介護休業利用事例の収集と共有

◾️制度利用促進に関する方針の周知

これにより、ビジネスケアラーが制度を活用しやすい環境が整えられます。

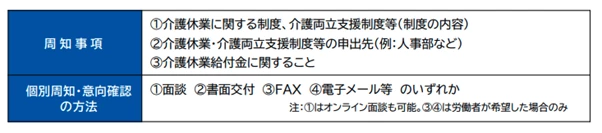

3)介護離職防止のための個別の周知・意向確認

介護に直面したことを申し出た従業員に対し、企業が制度の内容や申請方法を個別に説明し、利用の意向を確認することが義務化されます。「どこに相談すればよいか分からない」という不安が解消され、必要な人が適切なタイミングで制度を利用できるようになります。

◾️周知事項

①介護休業に関する制度、介護両立支援制度等(制度の内容)

②介護休業・介護両立支援制度等の申出先(例:人事部など)

③介護休業給付金に関すること

◾️個別周知・以降確認の方法

①面談 ②書面交付 ③FAX ④電子メール等 のいずれか

※①はオンライン可

③④は労働者が希望した場合のみ

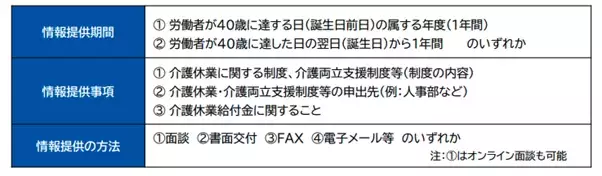

4)介護に直面する前の早い段階(40歳等)での情報提供

企業は従業員が40歳になるタイミングで、支援制度や利用方法に関する情報を提供することが義務付けられます。早い段階から介護に備えることで、実際に介護が必要になった場合にスムーズに対応できるようにする狙いがあります。

◾️情報提供期間

①労働者が40歳に達する日(誕生日前日)の属する年度(1年間)

②労働者が40歳に達した日の翌日(誕生日)から1年間 のいずれか

◾️情報提供事項

① 介護休業に関する制度、介護両立支援制度等(制度の内容)

②介護休業・介護両立支援制度等の申出先(例:人事部など)

③介護休業給付金に関すること

◾️情報提供の方法

①面談(オンライン可) ②書面交付 ③FAX ④電子メール等 のいずれか

5)テレワークの普及促進

介護を行う従業員がテレワークを選択できるよう、企業に対して努力義務が課されます。これにより、在宅介護と仕事を両立しやすくするための選択肢が広がります。

「まだ先のこと」と思っていても、親の介護が突然始まることもあります。そのときに慌てないためにも、今できることから少しずつ準備を始めましょう。具体的には、次のようなポイントを押さえておくと安心です。

1. 職場の制度を確認する

勤務先にどんな両立支援制度があるのか、人事部や総務部に問い合わせておきましょう。職場によっては独自の支援制度が用意されている場合もあります。

2. 地域の介護相談窓口を把握する

親の住む地域を管轄する「地域包括支援センター」の場所や連絡先を確認しておきましょう。いざというときに必要なサポートをスムーズに受けられます。

3. 家族と話し合う

親や兄弟姉妹と将来の介護について話し合っておくと安心です。連絡体制や緊急時の対応などを共有しておきましょう。

4. 必要な情報をリスト化する

親の健康状態やかかりつけ医の連絡先、服用している薬などをまとめておきましょう。急な対応が必要になったときに役立ちます。

今回の改正により、介護休業制度がさらに身近になり、職場での相談や利用がしやすくなることが期待されます。

また、「親の介護はまだ先」と思っている方でも、早めに情報を集めて準備を進めておくことで、いざというときに落ち着いて対応できるでしょう。

この機会にぜひ、自分や家族の将来を見据えて、制度の内容や職場のサポート体制を一度確認してみてはいかがでしょうか。

著者:中谷 ミホ

福祉系短大を卒業後、介護職員・相談員・ケアマネジャーとして介護現場で20年活躍。現在はフリーライターとして、介護業界での経験を生かし、介護に関わる記事を多く執筆する。

保有資格:介護福祉士・ケアマネジャー・社会福祉士・保育士・福祉住環境コーディネーター3級