高齢になると、変形性ひざ関節症などのため、ひざの痛みを訴える方が増え、外出を控える傾向が見られます。日本膝関節学会の調査によれば、ひざに自覚症状のある患者は約1,000万人に上り、特に女性が多いのが現状です。しかし、痛いから動かないは間違い! 今回は、どんな状態の方でも気軽に取り組め、ひざの痛みの改善が期待できる体操をご紹介します。

変形性ひざ関節症は、ひざ関節の軟骨がすり減ることで関節の炎症や骨の変形が起こり、痛みが出てひざが動かしにくくなる病気です。

この病気に詳しい江東病院理事長の黒澤尚先生によれば、「変形性ひざ関節症が起こる原因は、ひざ関節を覆う滑膜の炎症です。関節軟骨がすり減ると、関節軟骨の破片がひざ関節を覆っている滑膜を刺激します。さらに、滑膜の細胞からサイトカイン(免疫応答や炎症反応の調節の役割を担うたんぱく質で、痛みや発熱などの原因となる)という物質が放出され、ひざに痛みや腫れが現れるのです」とのこと。

関節軟骨があまりすり減っていない変形性ひざ関節症の初期では、「立ち上がるとき」や「歩きはじめるとき」にひざに痛みを感じる程度ですが、軟骨がすり減ると、「ひざの曲げ伸ばし」や「階段の上り下り」で痛むようになり、さらに重症化すると、軟骨がほとんどなくなって、立つことや歩くことがつらくなります。これは、骨同士がぶつかるようになるためです。そうなると、日常生活に支障が出てしまうので注意しましょう。

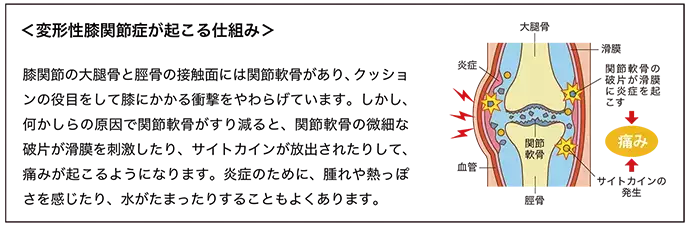

〈変形性ひざ関節症が起こる仕組み〉

ひざ関節の大腿骨と脛骨の接触面には関節軟骨があり、クッションの役目をしてひざにかかる衝撃をやわらげています。しかし、何かしらの原因で関節軟骨がすり減ると、関節軟骨の微細な破片が滑膜を刺激したり、サイトカインが放出されたりして、痛みが起こるようになります。炎症のために、腫れや熱っぽさを感じたり、水がたまったりすることもよくあります。

変形性ひざ関節症の患者は中高年に多く、年々増加しています。その主な理由について、黒澤先生は次のように説明します。

「1つめの理由は、高齢者が増えたこと。年をとるにつれて、関節軟骨などのひざの組織は徐々にすり減っていきます。そのため、高齢者が増えたことで、必然的に変形性ひざ関節症の患者も増えているのです。2つめは、運動不足の人が増えたこと。とくに下半身を動かさない生活を続けていると、ひざを支える筋肉や靱帯などの組織が衰え、その分、ひざに負担がかかるようになります。体重が増えると、ひざ関節への負荷が大きくなり、関節軟骨を傷める原因になります」

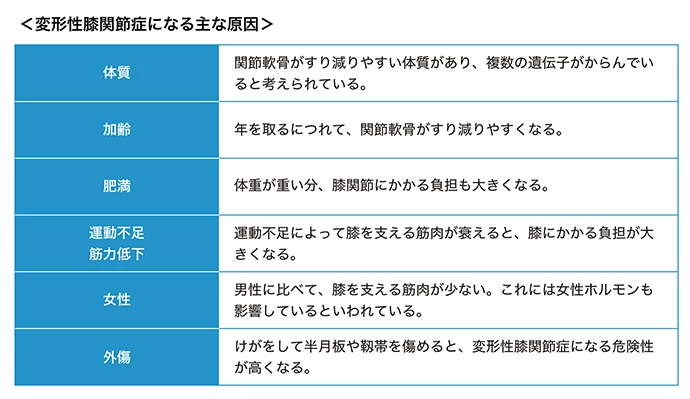

〈変形性ひざ関節症になる主な原因〉

体質:関節軟骨がすり減りやすい体質があり、複数の遺伝子がからんでいると考えられる。

加齢:年を取るにつれて、関節軟骨がすり減りやすくなる。

肥満:体重が重い分、ひざ関節にかかる負担も大きくなる。

運動不足 筋力低下:運動不足によってひざを支える筋肉が衰えると、ひざにかかる負担が大きくなる。

女性:男性に比べて、ひざを支える筋肉が少ない。これには女性ホルモンも影響しているといわれている。

外傷:けがをして半月板や靭帯を傷めると、変形性ひざ関節症になる危険性が高くなる。

変形性ひざ関節症の治療として、一般的に鎮痛薬の処方や注射、電気治療などが行われています。しかし、「それらの治療は痛みを一時的にやわらげるのが目的で、変形性ひざ関節症を治すものではない」と黒澤先生はいいます。

では、変形性ひざ関節症によるひざの痛みを根本的に治すには、どのような対策が有効でしょうか。それは、なるべくからだを動かすことです。以下では、その方法について詳しく解説します。

ひざに痛みが現れるとつい安静にしがちですが、動かないでいるとひざを支える筋肉や靱帯などの組織が衰え、関節軟骨の摩耗が進んで痛みが強くなります。すると、ますます動きたくなくなり、ひざの状態はさらに悪化します。

こうした悪循環を断ち切るためには、ある程度の痛みがあっても、ゆっくりとした運動をすることが大切です。

とはいえ、跳びはねる運動やひざに強い衝撃を与える運動は、ひざ痛のある人に適しません。適しているのは、下半身を中心に、ゆっくりからだを動かす運動で、継続することで次のような効果が期待できます。

●ひざへの負担が減らせる

太ももなどの筋肉を鍛えれば、ひざ関節が安定し、ひざにかかる負担が減らせます。

●関節軟骨が強化される

関節軟骨は、軟骨細胞によってつくられます。軟骨細胞が働くためには、ひざ関節の関節包のなかにある関節液から供給される栄養や酸素が必要です。適度にひざを動かす運動を続けると関節液の循環が促され、関節軟骨が強化されます。

●痛み物質が排出される

適度な運動をして関節液の循環がよくなると、関節周囲の血流もよくなり、痛みを引き起こす関節軟骨の破片や痛み物質のサイトカインが、血管を通って排出されます。こうしてひざ痛がやわらぎ、ひざの可動域(動かせる範囲)が広がると運動がしやすくなり、ひざ痛が改善するという好循環が生まれます。ただし、強い痛みがある場合は無理して動かす必要はありません。

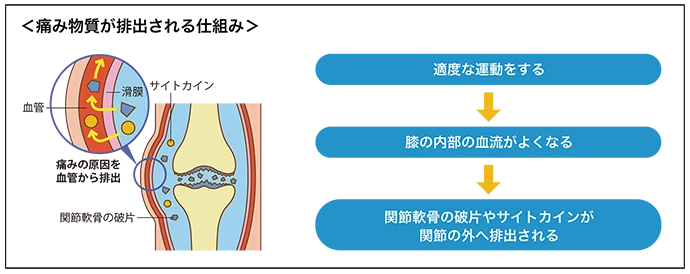

〈痛み物質が排出される仕組み〉

適度な運動をする

↓

ひざの内部の血流がよくなる

↓

関節軟骨の破片やサイトカインが関節の外へ排出される

なお、体重が重くなるほど、ひざにかかる負担は大きくなり、関節軟骨もすり減りやすくなります。そのため肥満の人は、適正体重を目指して減量する必要があります。

※適正体重(㎏)=[身長(m)× 身長(m)×22]

「中高年の人は加齢により代謝が低下しているため、若いころと同じ量の食事をとっていても太りやすくなります。食生活では、ゆっくりとよくかんで食べる、甘いものを控える、なるべく同じ時間帯に規則正しく3食食べる、食事量や運動量を記録する、毎日同じ時間に体重を量るといったことを心がけましょう」(黒澤先生)

ひざの痛みを解消するのに効果的な体操を紹介します。【基本の体操】に加えて、【症状別の体操】も行えば、さらに効果的ですよ!

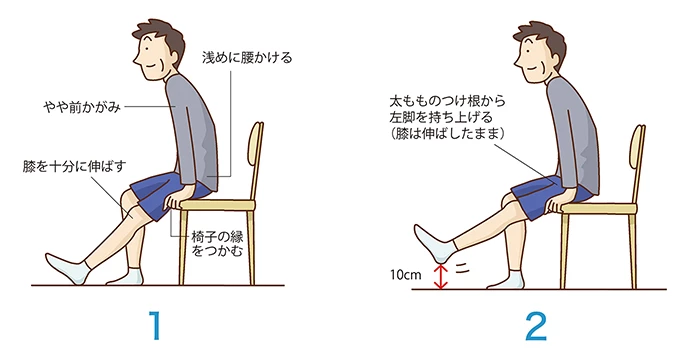

【基本の体操】椅子に座って行う脚上げ体操

1. 椅子に浅く腰かけ、やや前かがみになり、左脚を前に出す。左ひざはできるだけ真っすぐに伸ばし、かかとは床につける。

2. 左ひざを伸ばしたまま、足首は直角に保ち、左脚を床から約10㎝の高さまでゆっくりと上げ、約5秒間静止。左脚を1の位置までゆっくりと下ろし、1~2秒間休む。

※1~2を20 回くり返し、右脚も同様に行う。

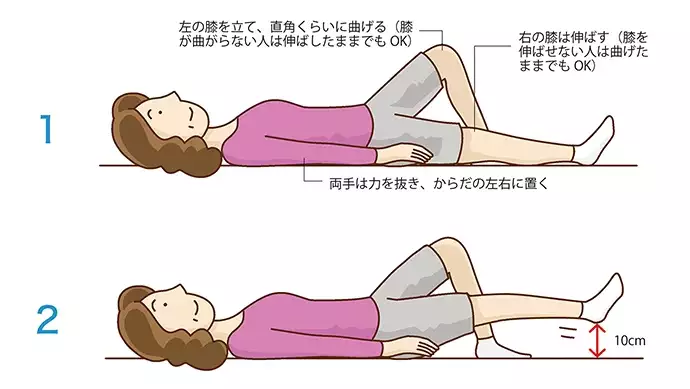

【基本の体操】寝ながら行う脚上げ体操

1. あお向けに寝て、右ひざを真っすぐに伸ばす。左のひざは直角くらいに曲げて立てる。

2. 右ひざを真っすぐに伸ばしたまま、床から約10㎝の高さまでゆっくりと上げ、約5秒間静止。右脚を床にゆっくり下ろし、2~3秒間休む。

※1~2を20 回くり返し、左脚も同様に行う。

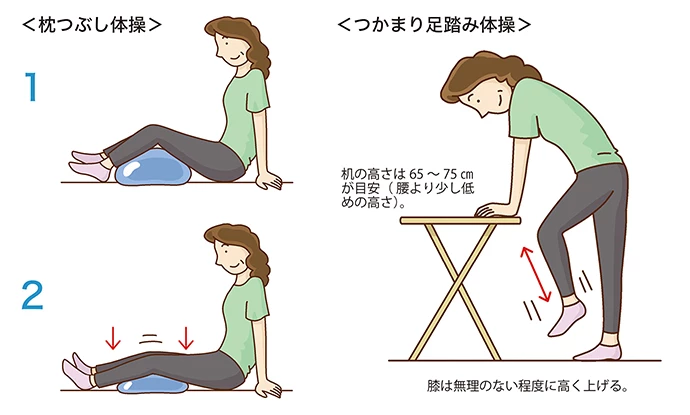

【症状別の体操】歩くと痛いとき

ひざに痛みがあり、脚がこわばって歩きにくいときは、ひざの負担が少ない「枕つぶし体操」や「つかまり足踏み体操」を行いましょう。

〈枕つぶし体操〉

1. ひざの下に枕やクッションを置き、ひざは自然に軽く曲げ、かかとは床につける。

2. かかとを床につけたまま、ひざを伸ばしながら枕をつぶす。5秒間静止し、ゆっくりと戻す。

※1~2を20回くり返す。

〈つかまり足踏み体操〉

机などに両手をつき、少し前かがみになった姿勢で、足踏みをする。ひざは無理のない程度に高く上げる。

※100歩で1セット。1日4セット行う。

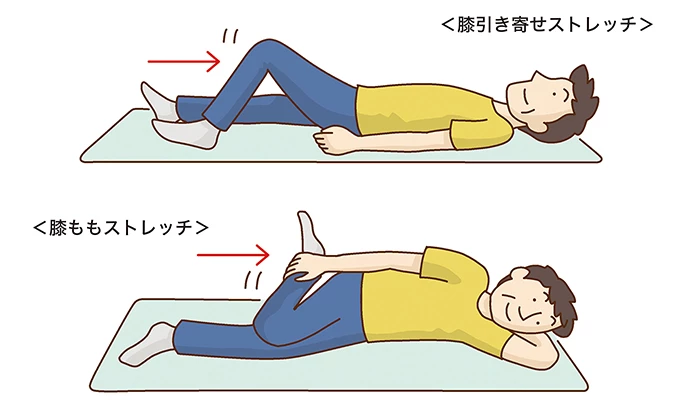

【症状別の体操】ひざが曲がらないとき・伸ばせないとき

ひざを曲げたり伸ばしたりするのがつらいときには、ひざ関節の柔軟性を高めるストレッチが効果的です。

〈ひざ引き寄せストレッチ〉

あお向けになって両脚を伸ばし、左足のかかとを床から離れないようにゆっくりとお尻に引き寄せる。痛みを感じたら、元の位置に戻す。

※20回くり返し、右脚も同様に行う。

〈ひざももストレッチ〉

右の足首を右手で持ち、お尻のほうへ引き寄せる。ひざが痛くならない程度に、太ももの筋肉を15秒間ほど伸ばし、元に戻す。

※20回くり返し、左脚も同様に行う。

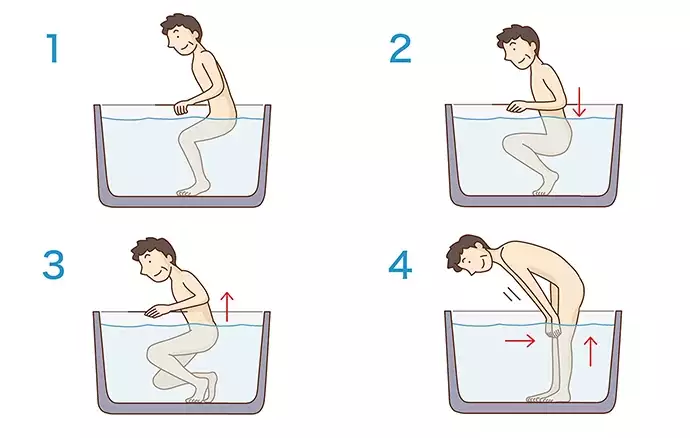

運動とあわせて、ストレッチを行うのもおすすめです。お湯の中でストレッチをすると、ひざのこわばりが改善され、ひざの可動域を広げることができます。また、入浴してひざを温めると、炎症を起こしている滑膜の新陳代謝が活発になり、関節軟骨の破片が排出されやすくなります。

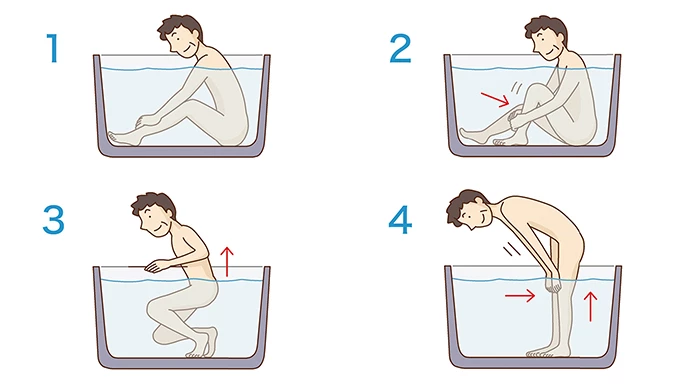

●ひざがかなり曲げられる人向けのストレッチ

1. 浴槽のふちを両手でつかんだまま、ひざを徐々に曲げていく。

2. 痛くない範囲までひざを深く曲げ、ゆっくりと10まで数える(しゃがめる人は、しゃがんでもよい)。

3. 浴槽のふちを両手でしっかりと持って、ゆっくりと立ち上がる。

4. 両ひざに両手をあてて、ひざが伸びるまで両手でひざを10回押す(無理はしないこと)。

※1〜4を2回くり返す。

●ひざが直角くらいしか曲げられない人向けのストレッチ

1. 浴槽内に座り、両手を片方の足首にあてる。

2. 痛くない範囲で、できるだけ足首をお尻に引き寄せ、その状態のまま10まで数える。反対側の脚も同様に行う。

3. 浴槽のふちを両手でしっかりと持って、ゆっくりと立ち上がる。

4. 両ひざに両手をあてて、ひざが伸びるまで両手でひざを10回押す(無理はしないこと)。

※1〜4を2回くり返す。

なお、お風呂ストレッチを行うときは、次の点に注意してください。

・からだが十分に温まってから行う。

・ゆっくりと痛くない範囲で、最大限に曲げ伸ばしをする。

・回数は決められた以上に行わない。

・お風呂以外の場所で、このストレッチを行わない。

今回紹介した運動を行って痛みが軽減してきたら、ぜひ家の外に出て歩いてください! ただし、歩き方には少し注意が必要です。

一般的にウォーキングをするときの正しいフォームは、両腕を大きく振り、大股で勢いをつけながら、汗ばむ程度の速さで歩くのがよいとされています。また、健康のためには「1日8,000歩が目標」とよくいわれますが、黒澤先生は次のようにアドバイスします。

「一般的にいわれる歩き方や歩数の基準は、ひざ痛のない人が対象です。ひざ痛のある人がこのように歩けば、関節軟骨がさらにすり減って、関節の炎症が悪化します。ひざ痛のある人にすすめられるのは、苦痛を伴わない自然なフォームで歩くことです。また、関節軟骨のすり減りを防ぐためにも、1日あたりの歩数は6,000歩以内に抑えましょう」

けっして無理をせず、できる範囲で始めるのが、ひざ痛解消を目指す際のポイントです。体操やウオーキングは自分のペースで行い、できるだけ長く続けることを目指しましょう。

監修:黒澤尚先生

イラスト:米光マサヒコ

構成:株式会社研友企画出版

黒澤尚(くろさわ・ひさし)

江東病院理事長 順天堂大学医学部名誉教授(整形外科学)

1970年、東京大学医学部卒。東京大学医学部整形外科講師、東京逓信病院整形外科部長、順天堂大学医学部整形外科主任教授などを経て、現職。専門はひざの治療、スポーツ外傷、関節鏡手術、運動療法など。高校、大学時代にアメリカンフットボール部で活躍した経験から、スポーツに関心があり、オリンピック日本選手団のチームドクターを務めたこともある。著書には『変形性膝関節症』(共著、南江堂)、『ひざの痛みをとる本』『また立てる・また歩ける 寝たきりの人でもできる「足腰体操」』(ともに講談社)などがある。

著者:MySCUE編集部

MySCUE (マイスキュー)は、家族や親しい方のシニアケアや介護をするケアラーに役立つ情報を提供しています。シニアケアをスマートに。誰もが笑顔で歳を重ね長生きを喜べる国となることを願っています。