「要介護3」とはどのような状態なのか、ほかの介護度と何が違うのかが気になる方もいるのではないでしょうか。

そこで今回は、要介護3の状態やほかの介護度との違い、受けられるサービスを解説します。

要介護3は、厚生労働省が定める「要介護認定等基準時間(介護にかかる時間)」が、70分以上90分未満、またはこれに相当すると認められる状態を指します。

要介護度は 7段階 に分かれていますが、その中で 上から3番目 にあたり、要介護1〜5の中では 中間のレベル です。

身体機能の低下が進み、日常生活のさまざまな場面で以下のようなサポートが必要になります。

たとえば、

・着替えの介助

・トイレや入浴での全面的な介助

・立ち上がりや歩行の介助

・車いすでの移動介助

・家事や買い物などのサポート

厚生労働省の調査によると、要介護3の人が介護を必要とする状態になった主な原因で最も多いのが「認知症」です。

認知症の症状によっては、食べ物ではないものを口にしてしまう「異食」のリスクがあり、それを防ぐための見守りやサポートが必要となることもあります。

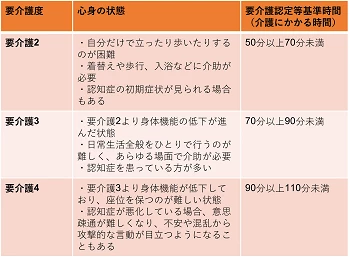

要介護3と、その前後の要介護度の違いをまとめました。

要介護2

◾️心身の状態

・自分だけで立ったり歩いたりするのが困難

・着替えや歩行、入浴などに介助が必要

・認知症の初期症状が見られる場合もある

◾️要介護認定等基準時間:50分以上70分未満

要介護3

◾️心身の状態

・要介護2より身体機能の低下が進んだ状態

・日常生活全般をひとりで行うのが難しく、あらゆる場面で介助が必要

・認知症を患っている方が多い

◾️要介護認定等基準時間:70分以上90分未満

要介護4

◾️心身の状態

・要介護3より身体機能が低下しており、座位を保つのが難しい状態

・認知症が悪化している場合、意思疎通が難しくなり、不安や混乱から攻撃的な言動が目立つようになることもある

◾️要介護認定等基準時間:90分以上110分未満

要介護3は、要介護2に比べて自分でできることが減り、介助が必要な場面が増える段階です。

一方、要介護4になると自力で起き上がることや座ることが難しくなり、要介護3よりもさらに手厚い介助が必要となります。

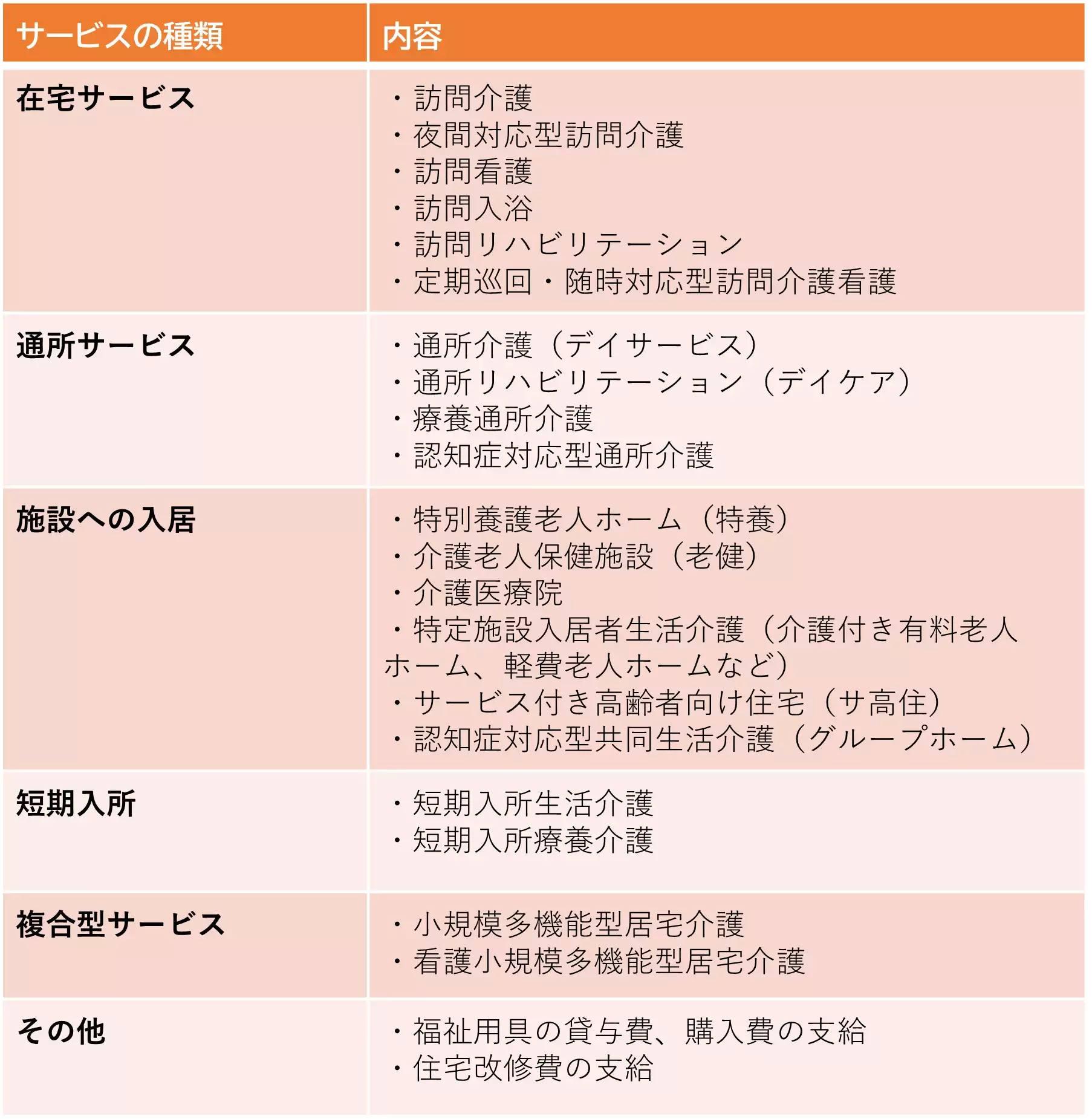

要介護3で利用できる主なサービスをまとめました。

在宅サービス

・訪問介護

・夜間対応型訪問介護

・訪問看護

・訪問入浴

・訪問リハビリテーション

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護

通所サービス

・通所介護(デイサービス)

・通所リハビリテーション(デイケア)

・療養通所介護

・認知症対応型通所介護

施設への入居

・特別養護老人ホーム(特養)

・介護老人保健施設(老健)

・介護医療院

・特定施設入居者生活介護(介護付き有料老人ホーム、軽費老人ホームなど)

・サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)

・認知症対応型共同生活介護(グループホーム)

短期入所

・短期入所生活介護

・短期入所療養介護

複合型サービス

・小規模多機能型居宅介護

・看護小規模多機能型居宅介護

その他

・福祉用具の貸与費、購入費の支給

・住宅改修費の支給

原則として、要介護3から特養へ入居できますが、入居待ちが多いのが現状です。

そのため、順番が来るまで介護老人保健施設や民間の施設を利用するといった対策を考えておくとよいでしょう。

2025年1月現在、要介護3の介護保険の利用限度額(1か月あたり)は270,480円です。

利用限度額の範囲内でサービスを利用した場合は、自己負担額が1割(一定以上の所得者の場合は2割または3割)になります。

【要介護3の自己負担限度額】

1割負担:27,048円

2割負担:54,096円

3割負担:81,144円

なお、限度額を超えてサービスを利用した場合は、超えた分が全額自己負担となります。

参考:厚生労働省「介護サービス情報公表システム」

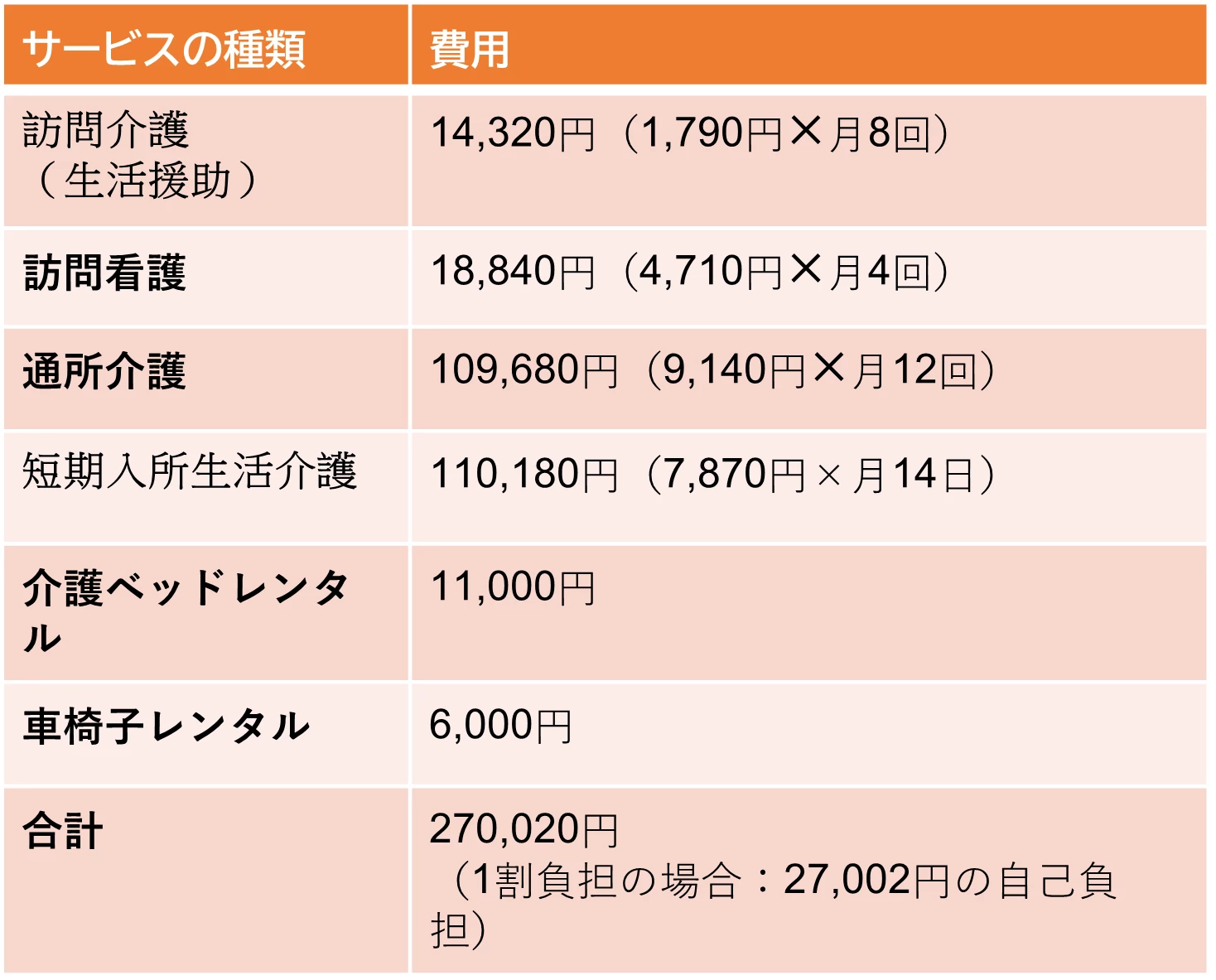

在宅生活の場合と施設に入居している場合に分けて紹介します。

■在宅生活の場合

・訪問介護(生活援助)・・・1,790円✕月8回=14,320円

・訪問看護・・・4,710円✕月4回=18,840円

・通所介護(7時間以上8時間未満、入浴あり)・・・9,140円✕月12回=109,680円

・短期入所生活介護(単独型・従来型個室)・・・7,870円×月14日=110,180円

・介護ベッドレンタル・・・11,000円

・車椅子レンタル・・・6,000円

上記のケースでは、1か月の介護サービス費の概算額は270,020円となります。このうち1割負担の人の自己負担額は27,002円です(食費や居住費、サービス加算などの費用は別途必要です)。

■施設に入居している場合

特別養護老人ホームに入居した場合の1か月あたりの費用は以下の通りです。

【要介護3、利用者負担第4段階(住民税課税世帯)・30日間の場合】

・介護サービス費(1割負担の場合):24,450円

・食費:43,350円

・居住費:60,180円

・日常生活費:10,000円

合計:137,980円

上記はあくまで目安ですが、在宅生活と比較すると費用負担は高くなる傾向があります。

参考:厚生労働省「介護報酬の算定構造」

■高額介護サービス費

1か月に支払った介護サービス費のうち、負担限度額を超えた時に超えた分が払い戻される制度です。払い戻しを受けるには自治体への申請が必要で、負担限度額・払い戻し金額の上限は所得などにより異なります。

■紙おむつ代助成制度

市区町村が実施している制度です。基本的には要介護4以上が対象ですが、要介護1〜3でも特に紙おむつが必要であると認められた場合、助成の対象となります。助成内容は現物支給や割引クーポンの支給など、自治体により異なります。

■障害者控除

障害者手帳を持っていなくても、要介護認定を受けていれば障害者控除を受けられる場合があります。控除を受けるには市町村の役所で手続きを行う必要があり、要介護認定を受けただけでは適応されないので注意しましょう。

■高額医療・高額介護合算療養費

医療保険と介護保険の費用負担が定められた上限を超えた時、超えた分を払い戻してくれる制度です。

要介護3は、身体機能や認知機能の低下が進み、介助の負担が大きくなる 段階です。そのため、施設入居を検討する方も増えてきます。

本人や家族が希望する生活を続けられるよう、ケアマネジャーなどの専門家に相談しながら、介護サービスや助成制度を上手に活用することが大切 です。

監修:中谷ミホ

著者:小原 宏美

大学で音楽療法を学び、卒業後は児童養護施設、高齢者通所介護施設にて勤務。生活支援と並行して、音楽療法による利用者のQOL向上に取り組む。

現在はフリーライターとして、介護や音楽などに関する記事を執筆している。保有資格:保育士・介護福祉士・日本音楽療法学会認定音楽療法士(補)