歩行器や歩行車は、シニアが安全に歩行するための補助具です。ケアを楽にする便利なものですが、種類が多いため、どれを選べばよいかわからないという方も多いのではないでしょうか。そこで今回は、歩行器・歩行車の種類と選び方を解説します。

歩行器や歩行車は、脚の機能が低下し、ひとりで歩くのが難しい方に適した歩行補助具です。主に次のような状態の方が使用します。

・関節が変形している

・手術後で痛みがある

・けがや病気、加齢などにより筋力が低下している

同じ歩行補助具のひとつに「シルバーカー」がありますが、歩行器・歩行車とは使用対象者や用途が異なります。

シルバーカーは、自立歩行できる方が外出や買い物の際に使う道具であり、歩行を補助するものの、身体を支える機能には優れていません。歩行時に支えが必要な方には適さないため、ひとりで歩くのが難しい方は歩行器・歩行車を使用しましょう。

ここでは、歩行器・歩行車を、機能や形状ごとに紹介します。適した補助具を選ぶ際の参考にしてください。

■歩行器

4本の脚で支える安定性の高い歩行補助具です。

歩行器の種類は次のとおりです。

①固定式歩行器

両腕の力で持ち上げて使用する歩行器です。

【使い方】

1. 歩行器を持ち上げて前に出す

2. 4本の脚が地面に接地したことを確認する

3. 右足を出す

4. 左足を出す

立ち座りがしやすいように、持ち手の高さが2段階に分かれたタイプ もあります。使い慣れてきてスピードが出ると、歩行器の脚が地面に引っかかることがあるため、しっかりと地面に接地したことを確認してから足を運びましょう。

②交互式歩行器

固定式と似た形状ですが、持ち上げずに左右のフレームを片方ずつ前に押し出して歩きます。

【使い方】

1. 右手で歩行器を押し出す

2. 左足を前に出す

3. 左手で歩行器を押し出す

4. 右足を前に出す

手順が多いため操作が面倒だと感じる方もいますが、持ち上げる必要がないため、バランスを崩しにくいメリットがあります。

■歩行車

前輪と後輪のある、押して歩くタイプの歩行補助具です。ブレーキが付いているため、速度を調整しながら歩けます。

①ハンドル式歩行車

自転車のハンドルに似た持ち手を押して使う歩行車です。座面付きのタイプなら、途中で休憩したり、座面を開けて収納スペースとして小物を運んだりできます。ハンドル式はコンパクトで、小回りがききやすいのがメリットですが、指や手首に痛みがなく、握力がしっかりしている方でないと使用できません。

②前腕支持型歩行車

肘を置いて体重をかけて使用するため、足腰の負担を大きく軽減できるのが特徴です。手で握って歩くのが難しい方や、身体を起こす力が弱い方にも適しています。

手元の位置にブレーキが付いているタイプが多いのですが、ないものもあります。 大きめの製品が多いため、自宅で使う場合は廊下やドアの幅を確認しておきましょう。

③電動アシスト付き歩行車

傾斜に応じて動きをアシストするモーターが付いています。上り坂ではアクセルがきいて推進力が増し、下り坂ではブレーキがかかりゆっくりと歩けます。使用の際は、電源のオン・オフの管理や、モーターの充電などが必要です。

④抑速ブレーキ付き歩行車

パーキンソン病の方に顕著なように前に突進しやすく、歩行速度の調整が難しい方に適しています。後輪に急加速を抑える機能があり、スピードが出たときのみ自動でブレーキがかかる仕組みです。ブレーキの強さは「弱・中・強」の3段階で調整できます。

⑤スローダウンブレーキ付き歩行車

後輪に常に一定の抵抗がかかるブレーキ機能が備わっています。ブレーキの強さは抑速ブレーキと異なり段階別に設定するのではなく、微調整して自由に変更可能です。

次に、自分に適した歩行器・歩行車を選ぶポイントを解説します。

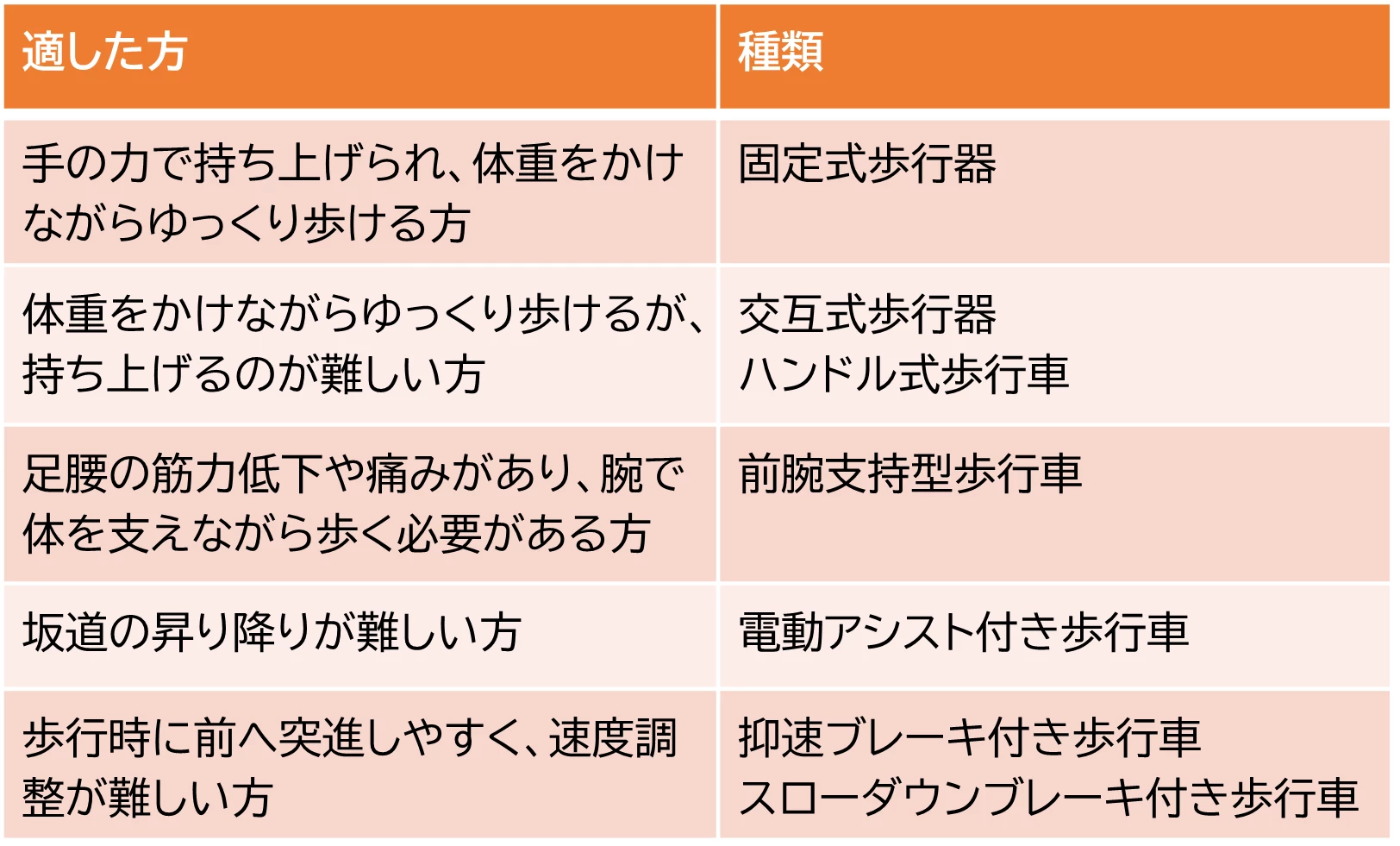

ポイント①:身体の機能で選ぶ

身体の機能に合わないと、転倒や痛みの悪化などにつながる可能性があります。以下の表を参考に、身体の状態に適した補助具を選んでください。

固定式歩行器

:手の力で持ち上げられ、体重をかけながらゆっくり歩ける方

交互式歩行器・ハンドル式歩行車

:体重をかけながらゆっくり歩けるが、持ち上げるのが難しい方

前腕支持型歩行車

:足腰の筋力低下や痛みがあり、腕で体を支えながら歩く必要がある方

電動アシスト付き歩行車

:坂道の昇り降りが難しい方

抑速ブレーキ付き歩行車・スローダウンブレーキ付き歩行車

:歩行時に前へ突進しやすく、速度調整が難しい方

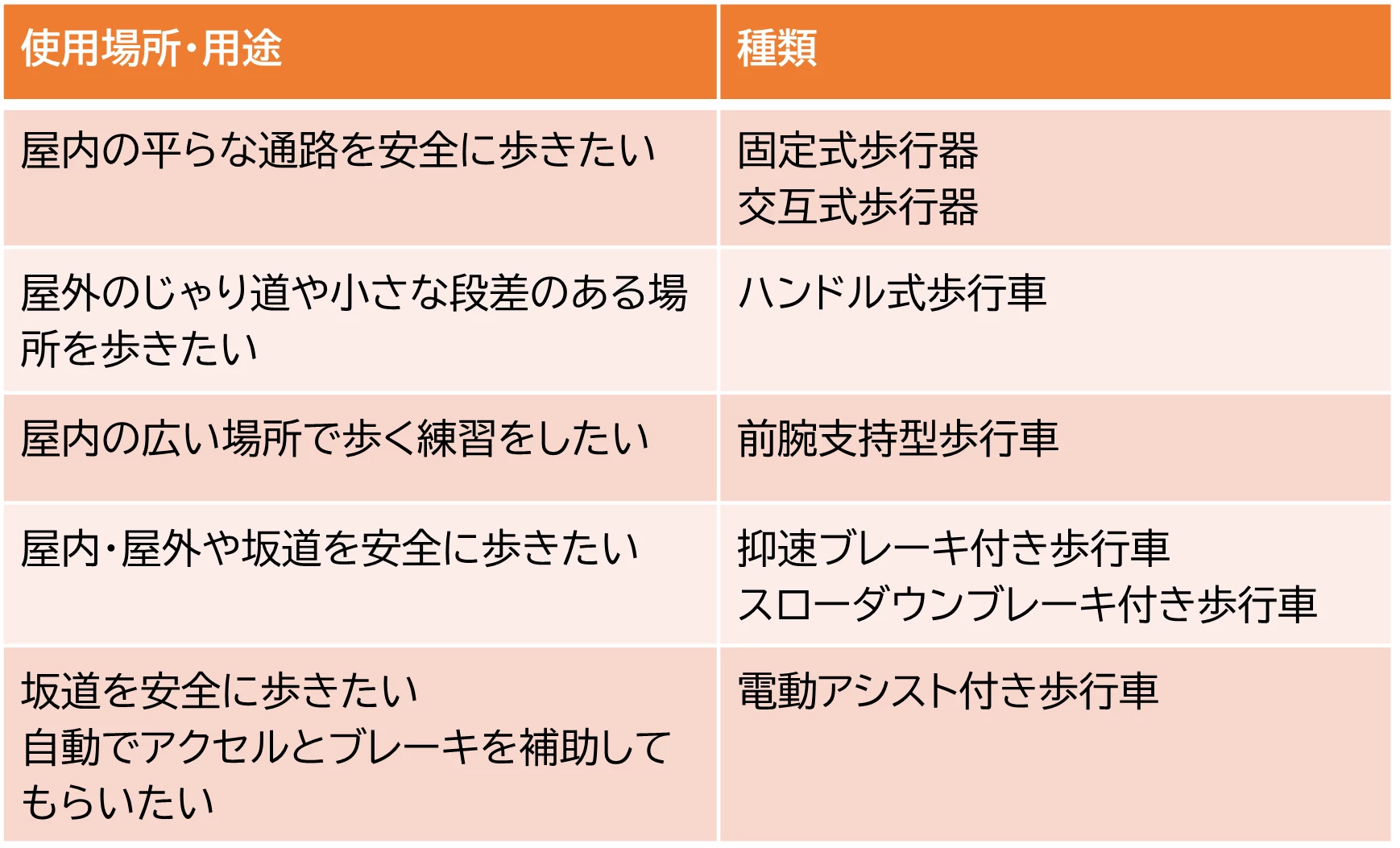

ポイント②:使用場所や用途に応じて選ぶ

使用場所や用途によっても適した補助具が異なります。どこでどのように使いたいのかを明確にして選びましょう。

屋内の平らな通路を安全に歩きたい

:固定式歩行器・交互式歩行器

屋外のじゃり道や小さな段差のある場所を歩きたい

:ハンドル式歩行車

屋内の広い場所で歩く練習をしたい

:前腕支持型歩行車

屋内・屋外や坂道を安全に歩きたい

:抑速ブレーキ付き歩行車・スローダウンブレーキ付き歩行車

坂道を安全に歩きたい、自動でアクセルとブレーキを補助してもらいたい

:電動アシスト付き歩行車

歩行器・歩行車の持ち手部分は、使用者の体格に応じた高さに調整しましょう。杖や手すりと同様に、以下のいずれかの方法で高さを決めます。

①身長の半分+2~3cm(例:身長150cmの場合は77~78cm)

②床から太もも付け根の外側にある骨の出っ張りまでの高さ

③「気をつけ」の姿勢をとったときの床から手首までの高さ

④前腕支持型歩行車では、腕を置いたときに肘が90°になる高さ

体格に合わない高さでは、歩きにくいだけでなく転倒の危険性も高まります。上記の方法でも使いにくいと感じる場合は、福祉用具の業者やリハビリの専門職などに調整してもらいましょう。

著者:鈴木康峻

2008年理学療法士免許取得。長野県の介護老人保健施設にて入所・通所・訪問リハビリに携わる。

リハビリテーション業務の傍ら、介護認定調査員・介護認定審査員・自立支援型個別地域ケア会議の委員なども経験。

医療・介護の現場で働きながら得られる一次情報を強みに、読者の悩みに寄り添った執筆をしている。

得意分野:介護保険制度・認知症やフレイルといった高齢者の疾患・リハビリテーションなど

保有資格:理学療法士・ケアマネジャー・福祉住環境コーディネーター2級