高齢のご家族のケアで車いすを使用する際、操作がわからず戸惑った方もいるのではないでしょうか? 今回は車いすの基本的な介助方法と注意点をわかりやすく解説します。

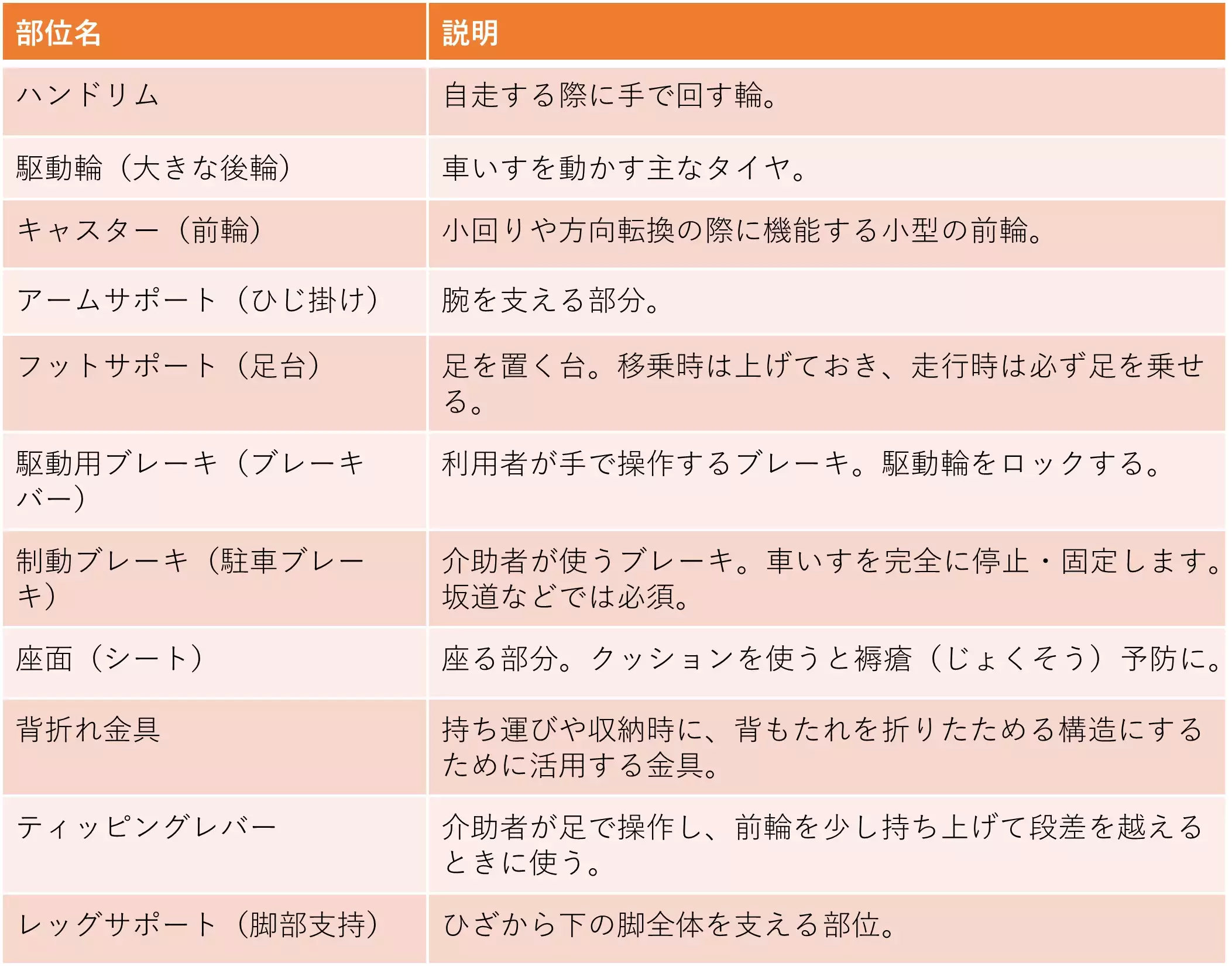

車いすには多くの部位があり、それぞれに役割があります。パーツの名称を把握しておくことで、介助や点検がスムーズに行えるようになります。

イラスト:イラストAC

部位名:説明

●ハンドリム:自走する際に手で回す輪。

●駆動輪(大きな後輪):車いすを動かす主なタイヤ。

●キャスター(前輪):小回りや方向転換の際に機能する小型の前輪。

●アームサポート(ひじ掛け):腕を支える部分。

●フットサポート(足台):足を置く台。移乗時は上げておき、走行時は必ず足を乗せる。

●駆動用ブレーキ(ブレーキバー):利用者が手で操作するブレーキ。駆動輪をロックする。

●制動ブレーキ(駐車ブレーキ):介助者が使うブレーキ。車いすを完全に停止・固定します。坂道などでは必須。

●座面(シート):座る部分。クッションを使うと褥瘡(じょくそう)予防に。

●背折れ金具:持ち運びや収納時に、背もたれを折りたためる構造にするために活用する金具。

●ティッピングレバー:介助者が足で操作し、前輪を少し持ち上げて段差を越えるときに使う。

●レッグサポート(脚部支持):ひざから下の脚全体を支える部位。

車いすのタイプによって名称や構造が異なる場合があります。実際にお使いの製品の説明書もあわせて確認しておきましょう。

車いすに異常がある状態で使用すると、故障からの事故につながるおそれがあります。使用前に、次の点を確認しましょう。

【車いすを使う前のチェック項目】

□タイヤに空気が入っているか

□タイヤがすり減っていたり、ひびが入ったりしていないか

□ブレーキはきちんとかかるか

□車輪がスムーズに動くか

□フットサポート(足を乗せる部分)は上げ下げできるか

□全体的にがたついている箇所はないか

安全でスムーズな介助のために、ケアラー自身の服装や持ち物にも注意が必要です。

□スカートやヒールなどは避け、動きやすい服装にする

□腕時計やアクセサリーを外しておく

□ケアを受ける高齢者の身体が傾く場合は、姿勢を調整するクッションを準備する

アクセサリーや腕時計は、思わぬところで車いすに引っかかり、事故やけがの原因になることがあります。また、段差や坂道を移動することもあるため、ケアラーの服装は動きやすいものが望ましいです。

ケアを受ける本人が背筋を伸ばして車いすに座っているのが難しい場合は、脇の下にクッションを挟むことで、姿勢が安定します。

以下は、ベッドなどから車いすに移乗する際の基本的な手順です。

1.車いすを、ベッドの側面に対して20~30°の角度に設置し、必ずブレーキをかける。

2.ケアを受ける本人の両足が床につくよう浅めに座ってもらう。

3.ケアラーがサポートしながらゆっくり立ち上がってもらい、車いすに座る。

4.フットサポートをおろし、本人の両足を乗せてもらう。

自力で立ち上がれる方であれば、ケアラーは側について、バランスを崩した際にすぐ支えられるよう見守ります。

また、フットサポートに本人の足を乗せないまま車いすを動かすと足を引きずられ、思わぬけがにつながることも。移乗後は必ず足の位置を確認しましょう。

とくに、片麻痺のある方は麻痺側の足に気づきにくいことがあります。ケアラーが意識して確認し、声かけをすることが大切です。

■車いすの押し方

1.ケアラーは車いすの真後ろに立ち、両手で手押しハンドルをしっかり握る。

2.ケアを受ける高齢者はフットサポートに足を乗せ、両手は太ももの上に乗せてもらう。

3.必ず本人に声かけし、周囲に注意しながらゆっくり動かす。

※本人の手がひじ掛けの外にあると、車輪に巻き込まれたり壁にぶつかったりする危険があります。太ももの上に手を置いてもらうと、狭い通路でも安心です。

■ブレーキのかけ方

1.ケアラーは車いすの横か後ろに立つ。

2.片手で手押しハンドルを持ったまま、もう片方の手で片側のブレーキをかける。

3.反対側のブレーキもかける。

※片側だけブレーキをかけた状態では、もう一方の車輪が動いてしまい、転倒のリスクが高まります。必ず両側のブレーキをかけましょう。

■段差の上がり方

1.段差に対して車いすを正面に向ける。

2.本人に声かけをする。

3.ケアラーは手押しハンドルを押し下げながら、片足でティッピングレバーを踏み、前輪を段差の上に乗せる。

4.ゆっくり車いすを前進させ、後輪も段差の上に乗せる。

段差に対して車いすが斜めになっていると、うまく持ち上げられません。段差に対して車いすを正面に向けると、少ない力でもスムーズに段差の上に乗せられるようになります。

段差を上がる際は車いすが大きく傾くため、必ず本人に声かけをしてから行いましょう。

■段差の下り方

1.車いすを後ろ向きにして、後輪をおろす。

2.ケアラーの片足でティッピングレバーを踏み、前輪を浮かせたまま、ゆっくり後方に下がる。

3.本人の足が段差にぶつからないよう気をつけながら、静かに前輪をおろす。

※前向きに下りると、車いすが傾いて本人が恐怖を感じたり、前のめりに転落する危険があります。後ろ向きで、ゆっくり静かに下りることで、本人の安心にもつながります。ケアラーは終始後ろ向きになるため、周囲を確認しながら落ち着いて操作しましょう。

■坂道(上り坂)での押し方

ケアラーは脇をしめて姿勢を安定させ、車いすに押し戻されないようにゆっくり前進します。

■坂道(下り坂)での押し方

〈ゆるやかな下り坂の場合〉

上り坂と同様に、スピードがつかないようゆっくり前進します。

〈急な下り坂の場合〉

1.本人に声かけし、車いすを後ろ向きにする。

2.ケアラーは手押しハンドルをしっかり握り、後方確認しながらゆっくり坂を下る。

※急坂を前向きで下ると、スピードがつきすぎて制御が難しくなり、本人が前に倒れるリスクがあります。 段差と同様、後ろ向きでゆっくり下るのが基本です。

車いすを安全に使うためには、操作方法だけでなく、日常のちょっとした配慮が欠かせません。以下の点に注意しましょう。

・動かす前には必ず声をかける

驚かせないよう、出発前や方向転換時には「動きますね」「少し曲がりますよ」などの声かけを忘れずに。

・急発進・急カーブは避け、常にゆっくりと操作する

スピードや急な動きは、本人にとって不安や恐怖につながります。

・砂利道や砂地はなるべく避ける

タイヤが取られたり、振動が強く伝わるため、乗っている側に大きなストレスを与えます。

・ほんのわずかな時間でも、車いすから離れるときは必ずブレーキをかける

少しの油断が事故につながることがあります。安全第一で対応しましょう。

・無理な介助はしない。困ったときは助けを求める

急な坂道や階段など、1人では危険な場面では必ず周囲に協力を依頼しましょう。特に階段の昇降介助は、原則4人での対応が望ましいとされています。

車いすに乗っている本人は、見た目以上に揺れや不安を感じやすいものです。可能であれば、自治体などが開催する「車いす体験」などに参加し、乗る側の感覚を実際に知っておくと、より丁寧なケアにつながります。

著者:小原 宏美

大学で音楽療法を学び、卒業後は児童養護施設、高齢者通所介護施設にて勤務。生活支援と並行して、音楽療法による利用者のQOL向上に取り組む。

現在はフリーライターとして、介護や音楽などに関する記事を執筆している。保有資格:保育士・介護福祉士・日本音楽療法学会認定音楽療法士(補)