年齢を重ねると、筋力や免疫力が低下し、転倒や病気のリスクが高まります。そうした体調不良が続くと、要介護状態につながることもあります。この記事では、低栄養を防ぎ、介護予防に役立てるための食品選びや食事の工夫を紹介します。

シニアの健康トラブルの背景には、低栄養が隠れていることが少なくありません。低栄養とは、身体を動かしたり心身の健康を維持したりするために必要な栄養素が不足している状態を指します。

ご家族が「最近疲れやすい」「階段の上り下りがつらい」と言い始めたら、それは低栄養のサインかもしれません。

低栄養は日常生活に支障をきたし、要介護リスクを高める大きな要因となり、次のようなリスクが高まります。

・体重や筋力が低下する

・免疫力が低下し、感染症にかかる

・脱水症状を起こす

・皮膚の状態が悪化する

・日常的に元気がないことが増え、活動量が減少する

低栄養が進むと、筋力の低下による転倒・骨折のリスクが高まり、やがて寝たきりや要介護状態へとつながる悪循環に陥る恐れがあります。こうした事態を防ぐには、日々の食事と栄養のバランスを見直すことが重要です。

シニアが元気に毎日を過ごすためには、いろいろな食品をバランスよくとることが大切です。しかし、「何を食べればいいの?」「どんな栄養素が含まれているの?」と悩む方も多いのではないでしょうか。

特に、どの食品にどの栄養素が含まれているかを覚えるのは、なかなか大変です。そのため「この栄養素のためにこれを食べる」と考えるよりも、「この食品を意識して取り入れる」と覚えておく方が、日々の献立も立てやすくなります。

食品を軸にして食事を考えられるようになると、自然と栄養バランスが整いやすく、無理なく続けられるでしょう。

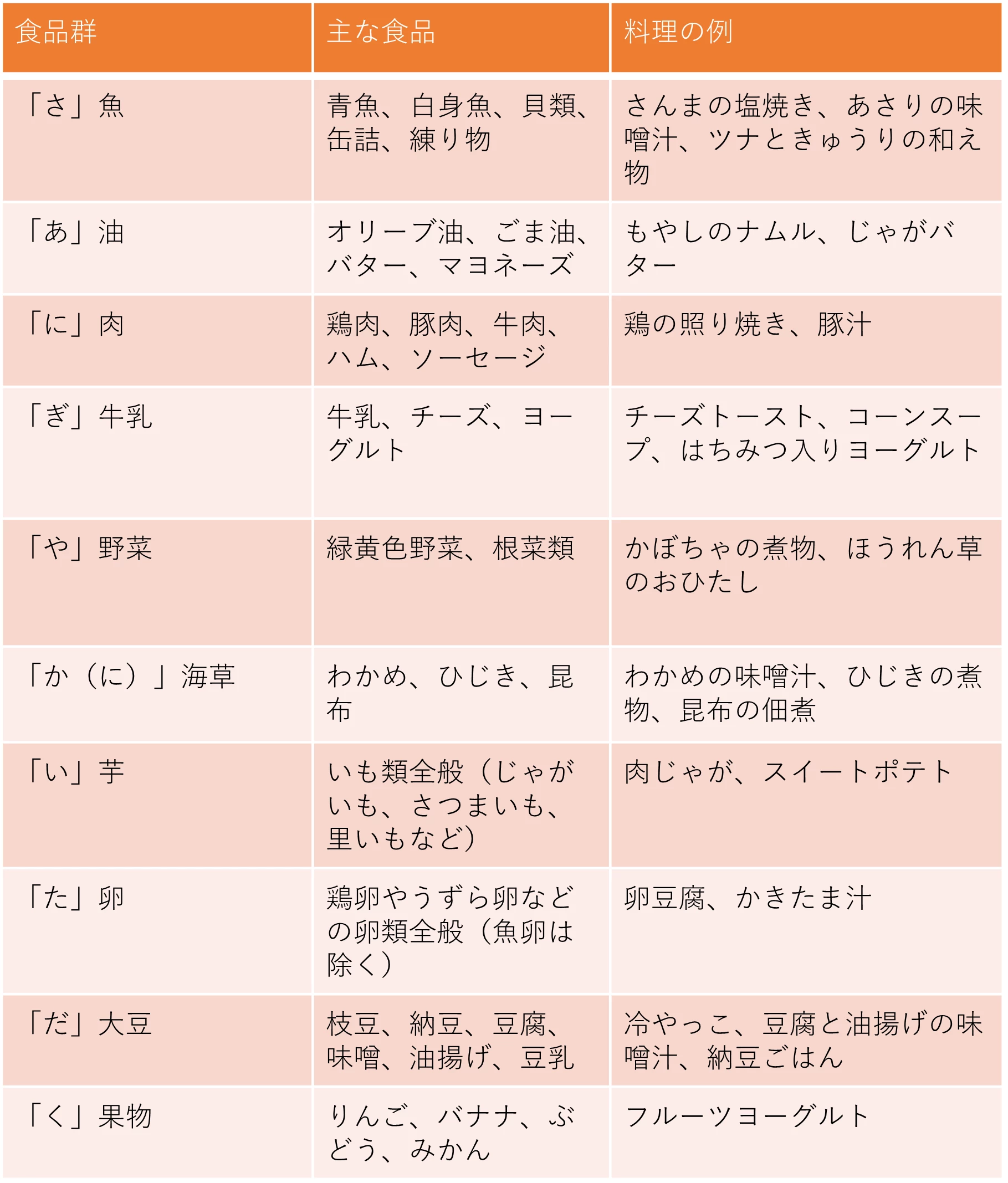

以下に低栄養を防ぎ、介護予防に役立つ食品群と、手軽に取り入れられる料理の例を紹介します。

参考にしているのは、東京都健康長寿医療センター研究所が提唱する「さあにぎやか(に)いただく」の合言葉です。この10の食品群から、1日7品目以上を目標に取り入れていきましょう。

食品群・主な食品・料理の例

●「さ」魚

主な食品:青魚、白身魚、貝類、缶詰、練り物

料理の例:さんまの塩焼き、あさりの味噌汁、ツナときゅうりの和え物

●「あ」油

主な食品:オリーブ油、ごま油、バター、マヨネーズ

料理の例:もやしのナムル、じゃがバター

●「に」肉

主な食品:鶏肉、豚肉、牛肉、ハム、ソーセージ

料理の例:鶏の照り焼き、豚汁

●「ぎ」牛乳

主な食品:牛乳、チーズ、ヨーグルト

料理の例:チーズトースト、コーンスープ、はちみつ入りヨーグルト

●「や」野菜

主な食品:緑黄色野菜、根菜類

料理の例:かぼちゃの煮物、ほうれん草のおひたし

●「か(に)」海草

主な食品:わかめ、ひじき、昆布

料理の例:わかめの味噌汁、ひじきの煮物、昆布の佃煮

●「い」芋

主な食品:いも類全般(じゃがいも、さつまいも、里いもなど)

料理の例:肉じゃが、スイートポテト

●「た」卵

主な食品:鶏卵やうずら卵などの卵類全般(魚卵は除く)

料理の例:卵豆腐、かきたま汁

●「だ」大豆

主な食品:枝豆、納豆、豆腐、味噌、油揚げ、豆乳

料理の例:冷やっこ、豆腐と油揚げの味噌汁、納豆ごはん

●「く」果物

主な食品:りんご、バナナ、ぶどう、みかん

料理の例:フルーツヨーグルト

1日3食、これらの食品を意識して取り入れることで、たんぱく質、ビタミン、ミネラル、エネルギーといった必要な栄養素を自然に摂取でき、筋肉量の維持や免疫力の強化、骨の健康につながります。

なお、上記の品目が各食品群に少量でも含まれていれば摂取したとカウントして問題ありません。

たとえば、以下のような献立が考えられます。

・主菜:さんまの塩焼き(魚、油)

・汁物:豚汁(大豆、野菜、肉、油)

・副菜:ひじきの煮物(海草、野菜、大豆、油)

・デザート:フルーツヨーグルト(牛乳、果物)

この献立だけで、10の食品群のうち8品目をカバーできています。毎食すべてを揃える必要はありませんが、1日の中で幅広い食材を取り入れることを心がけましょう。

イラスト:著作者:freepik

食事は、栄養をとるだけでなく、香りや彩りを楽しみ、人と語らう心豊かな時間でもあります。そんなひとときをより心地よく過ごすために、食事の時間が楽しくなる3つのポイントを紹介します!

1.五感を刺激する

年齢を重ねると、味や香りを感じる力が少しずつ弱くなっていきます。だからこそ、見た目や香り、調理中の音など、五感をしっかり刺激する工夫が大切です。

・視覚(見た目):彩りよく盛り付けたり、季節の食材を取り入れたりして季節感を演出

・聴覚(音):揚げ物のパチパチ、煮物のコトコト、耳からもおいしさを届ける

・嗅覚(香り):だしや焼き魚の匂いは、調理中から食欲をそそります

・味覚(味わい):甘味・旨味・酸味など、味のバリエーションを楽しめる献立に

・触覚(食感や器の感触):やわらかいものや歯ごたえのあるものを組み合わせたり、手になじむ器を選んだりしてみましょう

このような五感を意識した食事は、自然と「食べたい」という気持ちを引き出します。

2.口の機能にも気を配る

噛む力や飲み込む力が衰えると、食事そのものが苦痛になってしまいます。さらに、うまく飲み込めないことで肺炎(誤嚥性肺炎)を起こすリスクも。

そうならないためには、よく噛める硬さの食品を取り入れ、定期的に歯科に通うことが大切です。

ご家族の歯の本数や入れ歯の状態を確認して、必要があれば治療を受けられるように声をかけてみましょう。

3.みんなで食べる

「誰と食べるか」も、食事の大切なポイントです。

孤食(一人での食事)が続くと、人とのつながりが減り、気持ちが沈んだり、外に出るのがおっくうになったりすることもあります。そうした気持ちの変化が、体の衰えにもつながっていくのです。

「さあにぎやかにいただく」という合言葉のとおり、家族や友人と楽しくにぎやかに食べる環境づくりにも気を配りましょう。