2025年7月9日に行われた『11の成功例でわかる 自分で自分の介護をする本』(河出書房新社)の出版記念セミナーは、筆者と特別養護老人ホームで働く介護福祉士の池田みずきさんとの対談形式で行われました。参加者からは「リアルな内容で参考になった」などの意見がありました。この記事ではその主な内容をお伝えします。

小山:『11の成功例でわかる 自分で自分の介護をする本』は、前作『ひとり暮らしでも大丈夫! 自分で自分の介護をする本』(ともに河出書房新社)の続編になります。どちらのタイトルにも『自分で自分の介護』を謳っており、身をよじりながら自分のお世話をしている自分の姿をイメージした人もいるかもしれません。ネット上では「無理でしょう」というコメントも見られます。

多くの方がもつ介護のイメージは食事や入浴、排せつなどのお世話だと思いますが、それは「介助」のこと。要するに「介護を実現するための手段」です。「介護」はその人が望む生活を送るための支援であり、その実現に至るまでの過程も含まれています。「介護」という大きな枠組みの中に「介助」が含まれるイメージです。

「介助」は誰かの力が必要になるかもしれませんが、「介護」は自分自身でできることもあるのではないかというのが、本作、前作を通しての私の問いかけです。

私自身がこれから「自分で自分の介護をする」ということを考えたとき、「人との繋がり」がポイントになると思いました。そんなとき介護施設で働く池田みずきさんとの出会いがあり、2022年7月に任意団体『ケア現場の想いを繋ぐ会』(略称「繋ぐ会」、「O2(オーツー)」)を結成しました。

「ケア現場の想いを繋ぐ会」リーフレット(制作協力: projectFANfare)

この会はよりよいケアを目指して「集う」「行動する」「発信する」を3本柱に活動しています。介護や障害福祉、最近は看取りの場で人を支援する仕事に携わっている人、ご家族のケアをしている方などがイベントや交流会に参加してくださっています。

『11の成功例でわかる 自分で自分の介護をする本』は、これから自分の老後について考える50代以降の世代を意識して執筆したのですが、池田さんのような30代の介護職員の方が評価してくださったのは正直言って意外でした。池田さんがこの本を読んだご感想をお伺いしたいのですが。

池田:はじめまして、介護福祉士の池田と申します。あるときご利用者に「あなた、この仕事が好き?」と尋ねられたことがありました。その瞬間、私はすぐに返事ができませんでした。もう現場も13年目になりますが、今でも確たる自信があるとは言えません。「介護職が好きでここまでやってきた」というよりは、「これでいいのか」と、自分の中の正しさを模索してきたように思います。「良いケアって何だろう?」、「誰にとっての良いケアなのだろう?」 そんな問いを繰り返しながら、ご利用者主体を目指すものの、一筋縄ではいかない現実にもどかしさを感じることがありました。

『11の成功例でわかる 自分で自分の介護をする本』は、地域で自分らしく生活する実例が中心ですが、施設で働く私にもたくさんの学びがありました。読み終えたとき、今までの自分とご利用者の関わりを認めてもらえたような気持ちになりました。自分の中にあった自信のなさは、「ご利用者にとって一番良いかたちを尽くしてこれただろうか」という想いが発端になっていたことに気づきました。自分では良かれと思って働きかけても、それがご利用者にとって良いものだったのかどうかは、正直なところ分かりません。これは対人支援職ならではの葛藤だと思います。

でも、この本が教えてくれたのは「良いか悪いかではなく、ベストをあきらめずに考え続ける」、それこそが、すでにベストなのだということです。

これまで「何ができるか」「何が良いか」と自分なりに考えてきた日々を、ようやく肯定してあげられるようになったのです。揺れながらも「何が良いのか」を考え続けてきた日々こそ、意味のある時間だったのだと今では思えます。

本を読んで「ご利用者にとってのベストを模索する」という視点が、私の中でとても腑に落ちました。自分をようやく肯定してあげられるようになったのです。次にまた「この仕事が好き?」と聞かれたら、きっと今度は前向きに返事ができる気がしています。

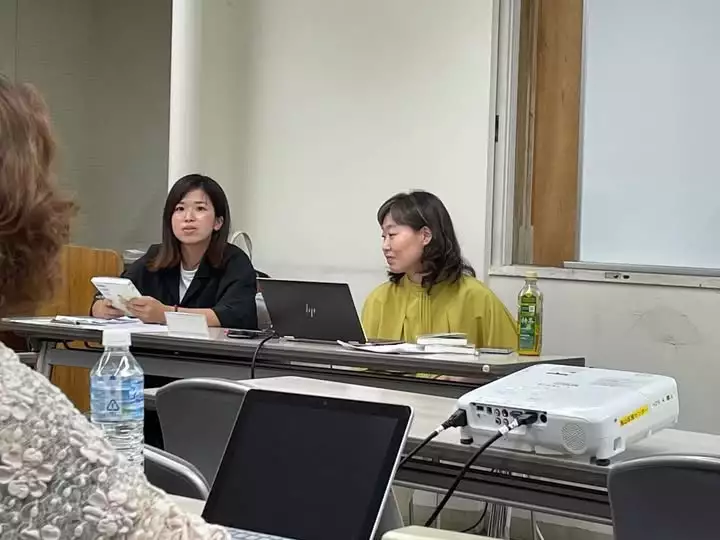

セミナー当日の池田みずきさん(左)と筆者(右)

池田:この本を読んで、老いの準備は「できなくなること」や「弱くなっていくこと」の備えではなく、「自分らしい生活を守るための選択肢を多くもつこと」だと感じました。

どの事例にも、行動の背景にあるその人なりの心の準備や受け止め方が描かれていて、あらためて「心のあり方」が選択や暮らし方の核になることを実感しました。この心構えについて、小山さんはどのように捉えているのでしょうか。

小山:自分の望む生活をしている高齢者にお話を伺うと、体力の維持もさることながら、自分なりの楽しみをもっているなど、「心のもちよう」を工夫されているケースが多かったように思います。例えば毎日占いを見ることや料理をすること、植物の成長を観察するなど、それぞれの楽しみをお持ちでした。本書を執筆するうえで、メンタルを健やかに保つ工夫については特に意識して盛り込みました。

11人の中で池田さんが一番印象に残ったのは野沢宏子さんのケースだと伺いました。野沢さんはひとり暮らしで長年ヘルパーをされてきた方です。「家族自慢」をする利用者でも、実際はこどもや孫からは連絡もなくひとり暮らしをしている方も多い現実をみて、友人や仲間をつくる努力をされてきました。ところが友人との約束を忘れることが続き、受診されたところ、アルツハイマー型認知症の診断を受けました。現在は認知症対応型通所介護などを使いながらひとり暮らしを続けていらっしゃいます。この野沢さんのケースが印象に残ったのはなぜですか?

池田:野沢さんのように、友人との約束を忘れてしまう事が続いた「不安」を、病院へ受診に行くという「行動」に変えられたのは、人との繋がりがあったからだと感じました。施設でも、ご自身の携帯電話で、よくご友人とお話しをされたり、年賀状や文通のやり取りをされているご利用者がいます。そのご友人とのやりとりが、楽しみになって生活に張り合いが出ている印象を受けます。

たとえ私が認知症だと診断されても、見放さないでいてくれる友人を、私自身もつくりたいと感じました。

小山:拙著の紹介記事に対して読者から「老後に大切なのはやはりお金なのでは」というコメントがありました。たしかに施設に入所したり、介護や医療やサービスを利用したりするにはお金が必要ですが、「心豊かなひとり暮らし」を送れるかどうかという観点においては、必ずしもイコールではないということを野沢さんの生き方から感じました。

人との繋がりによってひとり暮らしが維持できているという点では、長年「街の電気屋さん」として地域で頼りにされてきた城田敏郎さんのケースもそうですね。長年近所の方々に頼りにされてきた城田さんはCOPD(慢性閉塞性肺疾患)によって廃業、妻を亡くした後には閉じこもりがちになりましたが、民生委員が関係機関に繋いだことでひとり暮らしを続けられています。城田さんはこれまで地域の方々に貢献し、そのことが「自分で自分の介護をする」ことにつながっていたのだと思います。

野沢さんはアルツハイマー型認知症、城田さんは前頭側頭型認知症の診断を受けていますが、ここ数年取材や調査で特別養護老人ホームに行くと、100歳以上の方、認知症の方が急増していると感じます。認知症の方と関わって日々お感じになっていることを教えてください。

池田:「認知症」と一言でいっても、その表れ方は人によってさまざまだと思います。忘れてしまう病気というイメージが強いかもしれませんが、実際にはその人の行動の裏には、これまでの人生や習慣が色濃く映し出されると感じます。

以前働いていた施設で、食事を終えるとフロア内を行き来して落ち着かないご利用者がいました。職員は、食後の口腔ケアや排せつ介助の対応に追われながら、その方の所在確認をしなければいけないので、正直心穏やかに見ていられないときもありました。「そっちへ行かないでください! なぜ何回言ってもわからないんですか」と発言する職員もいました。

けれども、どうしてこのような行動になるのだろうと考えて話を聞いてみると、その方は以前警備員として働いていたことがわかりました。人が集まる場所では「見守らなければ」という思いが今も心に残っているのだな、と感じました。

そこで、あえてこちらから「このエリアにいる皆さんを見ていてください」とお願いすると、それまで歩き回っていた方が、そのエリアに留まり落ち着いて見守りをしてくださるようになりました。

忙しいとついつい目の前で起きている現象だけを見てしまいがちですが、「認知症だから」と決めつけず、その行動の動機に心を寄せることで、その人らしいケアができるのだと改めて感じさせられます。

小山:先ほど人の関わり、つながりの話題がでましたが、一方でこの本には社交的ではない人も登場します。有本悦子さんのようなケースです。

新型コロナウイルス感染症で夫が他界した後、もの忘れが目立つようになり、食欲もなくなってしまいました。クリニックに行ったところ、「認知症」ではなく「高齢者うつ病」と診断された方です。ネット上でこの本の事例をいくつか紹介した記事が配信されましたが、一番共感され、感謝されたのがこの方の記事でした。「私も内向的なので安心した」と。

池田:まさに、現場でこの有本さんのようなケースが活かされたことがありました。ご利用者で、だんだん物忘れが目立ってきた方がいらっしゃったんです。

最初は職員も認知症のケースかなと思っていましたが、物忘れだけでなく、食欲の低下や不眠、朝なかなか起きられないことも続き、次第にご家族やご自身を責めるような言葉や、悲観的な発言が多く見られるようになってきました。

小山さんの本には「高齢者がうつ病になる要因」についても書かれていて、それを読んでいるうちに、「もしかしたらこの方は認知症だけでなく、うつ病に近い状態なのでは」と思いました。実際に対応していくと、その方の胸の内には“寂しい気持ち”があることが感じられました。そこで、ナースやリハビリなど他部署の職員にも介入してもらい、声掛けを増やしたり、ご家族に電話をかけてもらったりしました。

そのような関わりを続けていくうちに、今では悲観的な発言も減り、表情が穏やかになってきたように思います。

また、現場では障がいや発達特性についての理解も必要だと感じています。例えば、同じ話や言葉を繰り返す場合でも、認知症の方は初めて聞くような反応をされることが多いのに対し、発達特性のある方の場合は、自分のこだわりや安心感を得るために繰り返している印象があります。

認知症の方には、何度もお応えしたり、お茶をお出しして話題を切り替えたり、文字に書いて見てもらったりしますが、発達特性のある方の場合は、生活のリズムの一環としての言動であることも多いので、安心して表出できるような環境づくりも意識しています。

ただ、高齢者介護の現場では、まだまだ障害に対する理解や意識が十分とはいえず、課題はたくさんあると感じています。

小山:特性ということですと、この本では駒田須美さんのことが紹介されています。HSP (ハイリ―・センシティブ・パーソン Highly Sensitive Person:生まれつき非常に感受性が強く、敏感な気質を持った人のこと)気質でADHD(Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder、注意欠如・多動症)と診断された女性でコレクティブハウス(住まいは独立した個別の住宅でありながら、一部の空間を共有し、他者とゆるやかにつながりを持ちながら生活する共同住宅)への入居を断念した方です。

池田:人材不足が続く中で、発達障がいの診断を受けている方や、その傾向を持ちながら介護職員として働くケースがとても増えていると感じます。また、精神的なご病気を抱えていたり、パニック障害をお持ちの方も少なくありません。

発達障がいや特性を持つ職員の中には、優れた集中力や真面目さを発揮する方も多くいます。一方で、口頭での指示がうまく理解できなかったり、対人関係に悩んで離職してしまう方も少なくありません。例えば、10人のご利用者の名前を1ヶ月以上かけても覚えられないため内服介助を任せられなかったり、同時進行で物事を進めることが苦手で、ひとつの仕事を終える前に次の仕事に移ってしまうといった例もあります。また、段取りがうまく組めず、お味噌汁を10人分つぐのに30分かかってしまうこともあります。

さらに、パニックを起こしてしまわないようにと、お風呂介助など1対1で行う業務を任せることが難しい場合もあります。

けれども、その一方で、決められた業務を丁寧にやり遂げる力や、同じ作業を毎日変わらず続けられる力など、現場にとって欠かせない強みを持っている方もたくさんいます。特性や強みを生かせる場面が必ずあるはずと思いつつも、人手不足の部分も解消できず、現場は日々模索している印象です。

小山:利用者は認知症や高齢者うつ病、職員には発達障害やパニック障がいがある方も増えていて、利用者のことはもちろん、ともに働く仲間に対しても配慮が必要な状況で働いているわけですね。となると、施設にケアをお任せしている家族にとっては不安な要素が増えていると捉えることもできます。

この本ではMCI(軽度認知障害)と診断されて不安になった安東洋子さんの例を紹介している章で、夫をグループホームに預けている彼女の友人が不満をもらす場面が出てきますが。家族は施設に要望を伝えても良いのでしょうか。

池田:外部からお声を頂くというのは、施設をもっとよくしていくための大きな原動力だと思っています。職員としても、ぜひその声を共有してほしいと思いますし、そうした声があることで、施設は「生きる場」ではなく、「暮らしの場」へと変わっていくのだと思っています。安心できる環境、施設を作っていくために、ご利用者もご家族も一緒に想いを共有できる関係性を保ちたいと思います。

介護される立場になったとしても、どう助けてもらいたいか、どうしてほしいかは、本来選ぶことができるはずだと思っています。それを伝えていくというのも、この本が伝える「自分で自分の介護をする」ということだと感じています。

小山:本日は現役の職員の池田さんとともに、新刊の核心的な部分を中心に話をいたしました。池田さん、ありがとうございました。そして、ご来場くださいましたみなさまにあらためて感謝を申しあげ、本日のセミナーを終了したいと思います。

『11の成功例でわかる 自分で自分の介護をする本』小山朝子著(河出書房出版)

参考記事

・介護現場から:「この仕事が好き?」と聞かれて、すぐに答えられなかった自分へ (池田みずきさんのnote【交換日記@ケアの現場から】より)

著者:小山朝子

介護ジャーナリスト。東京都生まれ。

小学生時代は「ヤングケアラー」で、20代からは洋画家の祖母を約10年にわたり在宅で介護。この経験を契機に「介護ジャーナリスト」として活動を展開。介護現場を取材するほか、介護福祉士の資格も有する。ケアラー、ジャーナリスト、介護職の視点から執筆や講演を精力的に行い、介護ジャーナリストの草分け的存在に。ラジオのパーソナリティーやテレビなどの各種メディアでコメントを行うなど多方面で活躍。

著書「世の中への扉 介護というお仕事」(講談社)が2017年度「厚生労働省社会保障審議会推薦 児童福祉文化財」に選ばれた。

日本在宅ホスピス協会役員、日本在宅ケアアライアンス食支援事業委員、東京都福祉サービス第三者評価認証評価者、オールアバウト(All About)「介護福祉士ガイド」も務める。