ケアラーにとって、腰痛は避けて通れない悩みのひとつです。慢性的な負担が積み重なると、ケアだけでなく日常生活や仕事にも影響を及ぼします。

今回は、ケアラーに起こりやすい腰痛の要因とその対策について解説します。

仕事とケアを両立している「ビジネスケアラー」を対象に行われた調査によると、63.4%が「身体的な負担を感じている」と回答しています。さらに、約8割の方が[「腰痛」によって「日常生活や仕事の両立に支障をきたしている」と報告されており、その深刻さが伺えます。

こうした実態からもわかるように、腰痛は一時的な不調ではなく、ケアや就労の継続を困難にし、生活の質(QOL)を大きく低下させてしまう原因となり得ます。

「自分には腰痛は関係ない」と思いがちですが、知らないうちに腰への負担が積み重なっていることも少なくありません。ケアラーにとって腰痛予防は、自分自身の生活を守るために欠かせない取り組みといえます。

腰痛には大きく分けて、2つのタイプがあります。

・特異的腰痛:椎間板ヘルニアや脊柱管狭窄(せきちゅうかんきょうさく)症など、原因が明確に特定できるもの

・非特異的腰痛:画像検査で異常が見つかるものの、痛みの箇所とは一致せず、原因が特定しにくいもの

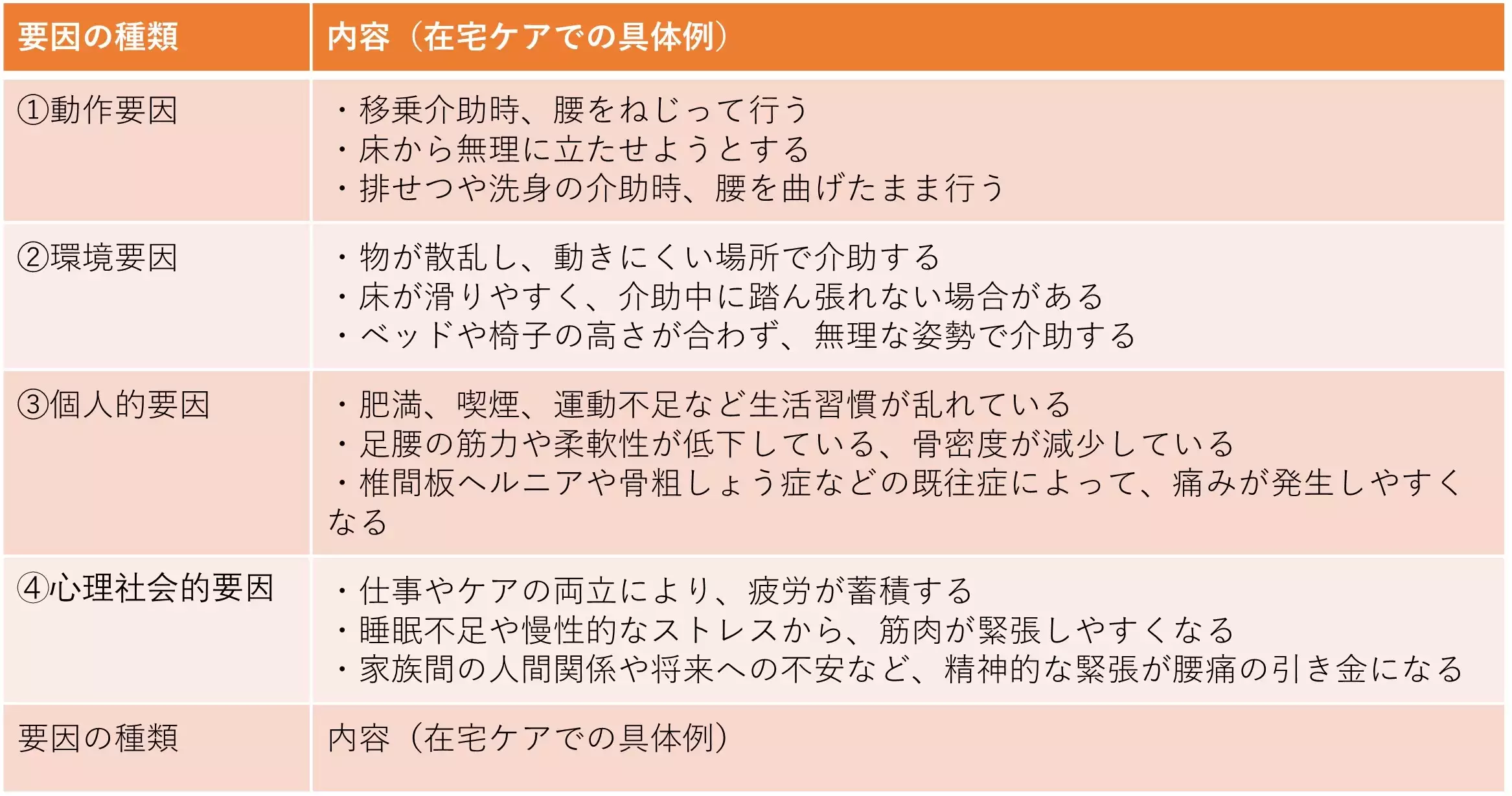

このうち非特異的腰痛は、①動作要因、②環境要因、③個人的要因、④心理社会的要因

の4つの要因が複雑にからみ合って起こるのが特徴です。

非特異的腰痛を引き起こす4つの要因

要因の種類と在宅ケアでの具体例

① 動作要因

・移乗介助で腰をねじる動作をしてしまう

・床から無理に立ち上がらせようとする

・排せつや洗身介助を腰を曲げたままの姿勢で行う

② 環境要因

・物が散乱していて動きにくい環境で介助する

・床が滑りやすく、踏ん張れない

・ベッドや椅子の高さが合わず、不自然な姿勢で介助する

③ 個人的要因

・肥満、喫煙、運動不足などの生活習慣

・足腰の筋力・柔軟性の低下、骨密度の低下

・椎間板ヘルニアや骨粗しょう症などの既往歴

④ 心理社会的要因

・仕事とケアの両立による疲労の蓄積

・睡眠不足や慢性的なストレスで筋肉が緊張しやすくなる

・家族関係や将来への不安など精神的なストレス

このように、腰痛はさまざまな要因が複雑に影響しているため、「これが原因」と断定するのは簡単ではありません。だからこそ、腰に負担がかかりやすい場面を知っておくことが、腰痛を予防するうえで重要なのです。

腰痛は一度起こると慢性化しやすい一方で、日頃の姿勢や動作、環境の見直しによって予防ができます。「少し無理しているかも」と感じたときこそ、自分の身体と向き合い、未然に防ぐ意識をもちましょう。

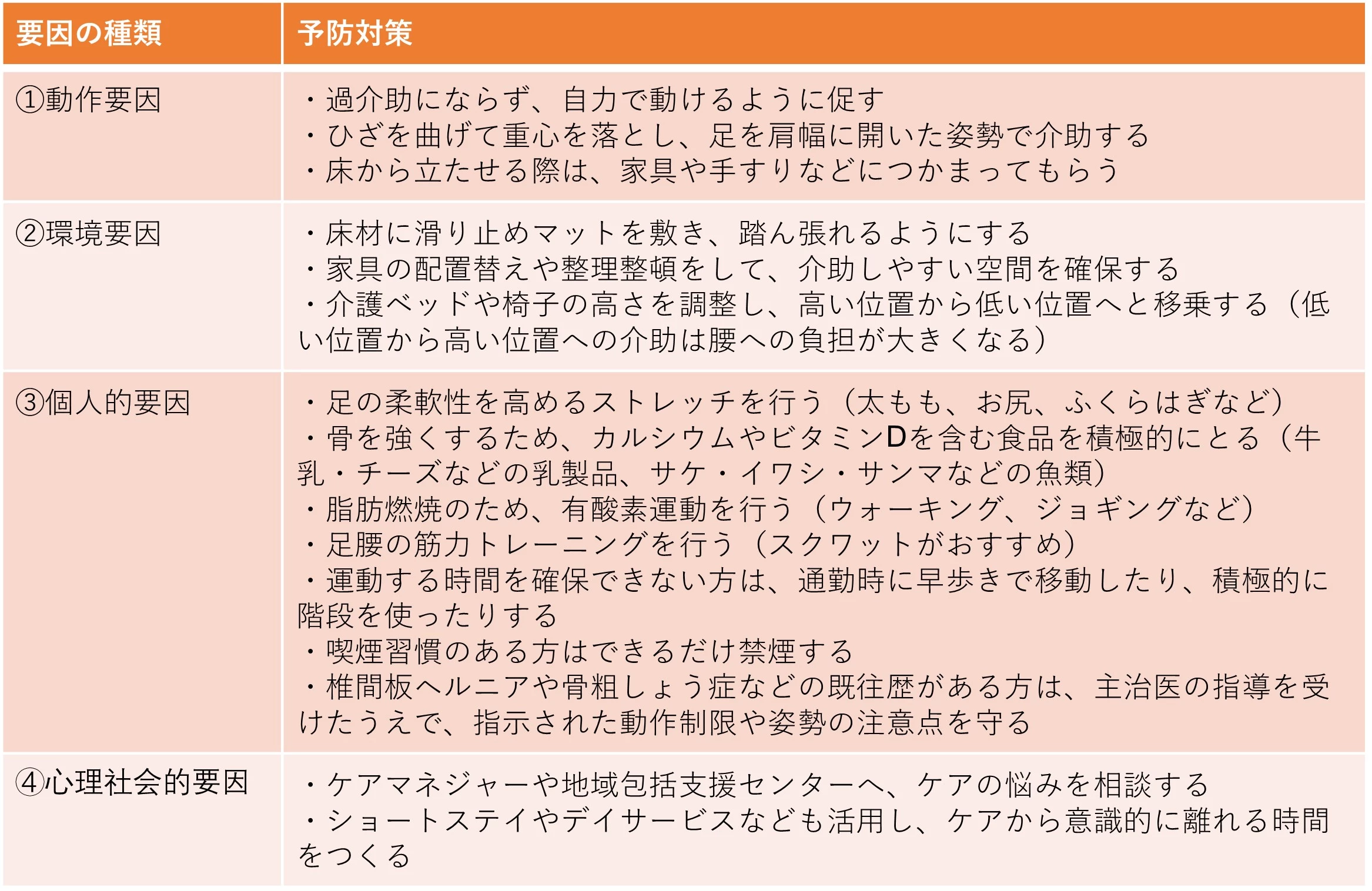

ここからは腰痛の要因別に、予防対策を解説します。

腰痛の要因と予防対策

① 動作要因

・過介助にならないよう、できるだけ本人の力を活かす

・膝を曲げて重心を落とし、足を肩幅に開いた安定した姿勢で介助する

・立ち上がりの際は、家具や手すりを使ってもらい、自分の腰に負担をかけない

② 環境要因

・床には滑り止めマットを敷き、踏ん張れる環境をつくる

・家具の配置を見直し、動線を確保して安全な介助ができるようにする

・ ベッドや椅子の高さを調整し、「高い位置から低い位置」への移乗を基本とする

③ 個人的要因

・太ももやお尻、ふくらはぎなどのストレッチで柔軟性を高める

・骨を強く保つため、カルシウムやビタミンDを多く含む食品を摂る(例:乳製品、青魚)

・脂肪燃焼のために有酸素運動を取り入れる(ウォーキング、ジョギングなど)

・筋力トレーニング(特にスクワット)で足腰を鍛える

・忙しい方は、通勤時の早歩きや階段利用などで活動量を増やす

・喫煙習慣がある方は、可能な範囲で禁煙を検討する

・椎間板ヘルニアや骨粗しょう症などの既往歴がある方は、主治医の指導に従って動作や姿勢に注意する

④ 心理社会的要因

・ケアマネジャーや地域包括支援センターに相談し、悩みを共有する

・ショートステイやデイサービスなどを利用して、意識的にケアから離れる時間をつくる

すべての対策を同時に行うのは難しいため、「これならできそう」と思えるものから、ひとつずつ実践していきましょう。

どれだけ注意していても、腰痛を完全に防ぐのは難しいものです。もし腰に急激な痛みや違和感を覚えたら、無理をせずに身体を休めることが大切です。

痛みの初期(発症から48時間以内)は、患部を冷やして安静にすることが推奨されており、多くの場合休んでいれば徐々に症状が落ち着いてきます。ただし、安静にしすぎると回復が遅れるといわれているため、動けるようになってきたら少しずつ日常生活を元の状態に戻していきましょう。また、以下の症状がある場合は、早めの受診をおすすめします。

・足にしびれがある

・痛みが3日以上続いている

・初期よりも痛みが強くなっている

これらの症状には、神経の圧迫、骨折、内臓疾患などが隠れている可能性があります。自己判断で放置せず、整形外科などの専門医に相談しましょう。

著者:鈴木康峻

2008年理学療法士免許取得。長野県の介護老人保健施設にて入所・通所・訪問リハビリに携わる。

リハビリテーション業務の傍ら、介護認定調査員・介護認定審査員・自立支援型個別地域ケア会議の委員なども経験。

医療・介護の現場で働きながら得られる一次情報を強みに、読者の悩みに寄り添った執筆をしている。

得意分野:介護保険制度・認知症やフレイルといった高齢者の疾患・リハビリテーションなど

保有資格:理学療法士・ケアマネジャー・福祉住環境コーディネーター2級