高齢者の暮らしをサポートする「エイジテック」が注目されています。そこで今回は、筆者が地域のボランティアの方々とともに運営している「よろず相談サロン」で高齢の親と離れて暮らす家族がテレビを通じて会話できるエイジテックサービスの「ちかく」のデモンストレーションを実施。その様子をレポートします。

「エイジテック」はAge(年齢)とTechnology(テクノロジー)を合わせた造語で、おもに高齢者を対象にしたテクノロジーのことです。不自由になった身体機能をサポートするのみならず、健康でアクティブな暮らしを支援するポジティブな要素を含みます。エイジテックが使われる目的としては以下のようなことが挙げられます

■見守り・安全確保の支援

センサーやカメラを使い、離れたところに住む子世代が高齢の親の暮らしを見守るなど。

■移動・身体機能の支援

高齢者や障がい者の歩行をサポートするための歩行支援ロボットやパワーアシストスーツなどがある。パワーアシストスーツは介護職員が要介護者の介助をする際、腰にかかる負担を軽減するために装着するほか、高齢者自身が低下している筋力を補う目的で使用することもある。

■コミュニケーションの支援

AIスピーカーなどが代表例。人と会話するだけでなく、天気予報やアラーム、タイマー機能のほか、家電製品の操作など、さまざまな機能を備えているものもある。

■健康管理・医療の支援

ウェアラブルデバイスによる健康状態のモニタリングや、オンライン診療システムなども含まれる。血圧や心拍数だけでなく、睡眠時間や睡眠の質の管理も行えるデバイスもある。こうしたデータをAIが分析することで、疾病の早期発見や予防につなげる取り組みも進んでいる。

■生活・自立の支援

家事や日常生活を支援する技術のことで、具体的には食事配達アプリや掃除ロボットなどがある。便利さのみならず、ひとり暮らしを継続したいという高齢者などの望みをかなえるための支援も含まれる。

エイジテックはおもに高齢者を対象としたテクノロジーであることは先ほど述べましたが、高齢者自身以外にも以下のような層の利用も想定されています。

①高齢者に対応する自治体や企業、医療機関や介護施設

遠隔カメラによる見守り機器、徘徊感知センサー、オンライン診療など。

②家族など高齢者の周囲の個人

ビデオチャットなど。

③将来に備えて使う若年層

健康管理デバイス、遺伝子検査など。

筆者は2022年4月、地域のボランティアのみなさんとともに、「スマホのお困りごとに応じる よろず相談サロン」をスタートしました。おもな利用者は高齢者で、スマートフォンに関する疑問にボランティアのスタッフがマンツーマンで応じています。

今回はエイジテックのサービスを展開する「チカク」(東京)の石井唯宏さんに、同社が開発・提供、ドコモが販売する「ちかく」のデモンストレーションを「よろず相談サロン」で実施してもらいました。

「ちかく」には以下の3つの機能があります。

①在室検知

離れて暮らす親の在室状況を子の側がアプリで確認できる。

➁テレビ電話

家型の端末を高齢の親の自宅のテレビに接続すると、テレビの大画面でテレビ電話をすることができる。家型の端末には通信用SIMカード、カメラ、マイク、スピーカーが内蔵されているため、Wi-Fiの設定は不要。

カメラなどが内蔵された端末(中央)。家型のデザインで違和感なく室内に設置できる

③あんしんモード

1)生活ログ機能

親の生活リズム(起床・就寝、在室履歴、睡眠時間)の変化を確認できる。

2)起床未確認通知機能

親が普段どおりに起きてこないと通知が届く。

3)安否確認電話機能

親の操作なしでテレビ電話がつながり、部屋の様子を確認できる。

「ちかく」アプリの画面

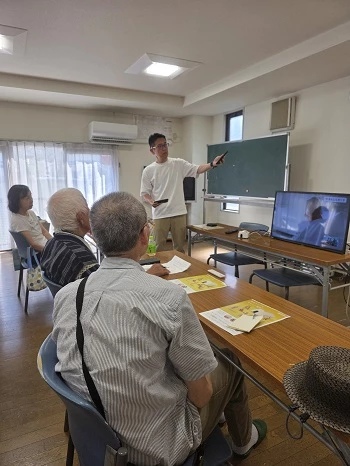

デモンストレーションでは、実際のテレビを使い、テレビ電話がどのように行われるのかを見ることができました。

設置した家型の端末にカメラが内臓されているため、在宅では服薬管理や郵便物、書類などの確認を画面越しで行ったり、施設では車いすを使用している夫婦がハンズフリーで子側と会話をしたりと、さまざまな使い方が可能だとか。

参加者からは「子供が複数いる場合、最大何人まで同時に話せるのか」といった質問がありました。石井さんによると、「親機も合わせて最大4人まで同時にテレビ電話ができ、繋がる相手は10人まで登録できる」とのことです。

ほかにも、「自分が外出する際、家にひとりで残した認知症の妻が気になる。親子ではなく、夫婦間でも活用できるのではないか」といった意見もありました。

筆者が運営に関わる「よろず相談サロン」でのデモンストレーションの様子

「ちかく」のサービス利用料は月額1980円(税込)で、家型の端末(希望小売価格3万3000円・税込)の購入が別途必要です。

2025年6月現在、東京都立川市、兵庫県たつの市、徳島県東みよし町、愛知県一宮市では、「ちかく」の購入に対して助成を行っています。各自治体で条件や補助金額が異なるため、これらの地域の方はお住まいの自治体のホームページなどで内容を確認するとよいでしょう。

筆者が地域での活動を展開する中で実感するのは、町内会などの集まりの場に足を運ぶことも困難になっている高齢者も増えているということ。こうした実情をふまえて、地域での会議などにもエイジテックが活用されることは、高齢化による地域活動の衰退を食い止める一助になるのではないかと感じました。

さらに、エイジテックの活用により在宅介護や在宅医療の場において、要介護者と家族を中心としたケアカンファレンスが促進されることも期待できます。

2025年下半期には、高齢化が進む福島県会津若松市において「家から出られなくても孤独にならない仕組み」の構築をテーマに、高齢者のコミュニケーションの維持・促進や医療や介護との接続などを視野に入れ、「ちかく」を活用した実証実験が行われる予定です(実施主体:一般財団法人竹田健康財団、NTTドコモビジネス株式会社)。

著者:小山朝子

介護ジャーナリスト。東京都生まれ。

小学生時代は「ヤングケアラー」で、20代からは洋画家の祖母を約10年にわたり在宅で介護。この経験を契機に「介護ジャーナリスト」として活動を展開。介護現場を取材するほか、介護福祉士の資格も有する。ケアラー、ジャーナリスト、介護職の視点から執筆や講演を精力的に行い、介護ジャーナリストの草分け的存在に。ラジオのパーソナリティーやテレビなどの各種メディアでコメントを行うなど多方面で活躍。

著書「世の中への扉 介護というお仕事」(講談社)が2017年度「厚生労働省社会保障審議会推薦 児童福祉文化財」に選ばれた。

日本在宅ホスピス協会役員、日本在宅ケアアライアンス食支援事業委員、東京都福祉サービス第三者評価認証評価者、オールアバウト(All About)「介護福祉士ガイド」も務める。