在宅医療に関わる医療・介護関係者の間でも話題となっているドキュメンタリー映画『あなたのおみとり』は、末期がんで余命3年と宣告された父親と、父親の希望に沿って在宅での看取りを決意した母親の様子を息子である村上浩康監督が撮影した作品です。同作の上映会が、去る9月15日に『横浜市ことぶき協働スペース』で開催されました。上映後は監督によるトークもあり、ケアラーにとって参考になる話題も。このトークの内容もふまえてお伝えします。

村上監督の父親である壮(さこう)さんは妻の幸子さんと仙台の実家で暮らしていましたが、2019年に胆管がんで余命3年と宣告されました。その後入退院を繰り返し、「うちに帰りたい」との壮さんの意向で、幸子さんは在宅での看取りを決意します。

村上監督も東京から仙台の実家にたびたび帰省していましたが、当初はその様子を作品にしようとは思っていなかったとか。

「4半世紀以上、ドキュメンタリーを撮影してきましたが、自分の身内は絶対に撮らないと思っていたんです。登場人物の気持ちをわかったうえで撮るのがドラマだとしたら、自分が対象についてわからないことを撮影の過程でわかっていくのがドキュメンタリーだと考えていたからです。でも、今回撮影したことで母親の面白さがわかったし、両親の姿を客観視することができました」

監督の「母親の面白さ」という言葉どおり、この作品にはときに笑いを誘うシーンも登場します。

例えば、おいしそうなシュークリームを食べてほしいという思いから、幸子さんはシュークリームの皮を壮さんの口に運ぶのですが、飲み込みが難しくなっている壮さんがアワワワとなってしまうシーン。

そして幸子さんが介護用ベッドに横たわる壮さんに話しかける言葉のなかに「隣の奥さん」という言葉が時々登場するのですが、あまり言葉を発しない壮さんも「隣の奥さん」とボソリと呟く場面もどことなくユーモラスでした。

これらのユーモラスなシーンが成り立つ背景には、妻である幸子さんの人柄もさることながら、そこに「生活」があるからだと感じました。

おそらく病院や施設であれば、介助者が介助をしながら自分も一緒に食事をしたり、時折むせる状態の患者にシュークリームの皮を食べさせたり、介護される側が「隣の奥さん」とボソリ呟いたりということはあまりないのではないでしょうか。

この作品は壮さんが亡くなるまでの40日余りにわたる日々を描いていますが、いよいよ死期が迫ってきたとき、幸子さんが両手にもって壮さんの前に差し出したのは、2匹の赤べこ。ご存じのとおり、赤べこは福島県会津地方の郷土玩具ですが、小学校の教師をしていた壮さんは修学旅行の引率で何度も訪れた場所なのだとか。妻だからこそわかる夫の歴史、家族だからこそできる在宅ケアの醍醐味を、この場面からも見て取れるのです。

一方、「老々介護」の現場で生じうる深刻な現実も映し出しています。迷惑電話がたびたびかかってきたり、幸子さんが不整脈で寝込んでしまう場面からは、在宅介護を担うケアラーの負担の重さが伺えます。

こうした現実に向き合いながら夫の介護を続ける幸子さんの支えとなっているのは、訪問診療、訪問看護、訪問介護などのスタッフのきめこまやかなサービス。

とくに、村上監督が「映画になる」と確信したのは、訪問入浴のサービスの現場を初めて目にしたときだったとか。作品には訪問入浴のスタッフに、監督が興味深げにたずねている場面も写し出されています。

看取りというテーマを扱いながらも重々しい印象は感じさせず、エノケンこと榎本健一の「私の青空」が挿入歌として効果的に使われていました。

「余命3年と宣告されたものの、結果的には1年長く生きてくれた」という壮さんが亡くなったのは91歳、妻の幸子さんが86歳のときでした。

村上監督は「父の看取りを通して、死が日常の延長線上にあることを伝えたかった」と言います。

映画では、幸子さんがストケシアの花が咲き乱れる庭に水やりをするシーンがあります。

ナレーションなどで紹介されているわけではありませんが、村上監督はこの庭を「極楽浄土」になぞらえる演出をしたのだとか。

室内では朝から深夜まで看取りのケアが行われている日常。しかし、目の前の庭に出ると「極楽浄土」があるーー。日常と「隣り合わせ」の死の物理的な距離感が表現されていました。

夫を献身的に介護する妻の幸子さんが庭のコンクリートの上に大量に発生している蟻を容赦なく雑巾で拭い取ったり、イワシの頭を包丁でカットする姿もどことなくユーモラスであり、ドキリとさせられます。こうしたシーンにおいても、死は日常と隣り合わせであるということの暗示のように思いました。

村上監督によると、壮さんが亡くなった翌朝、ベランダに出たらトンボの大群がやって来たそうです。古来からトンボは「亡くなった人の魂が姿を変えて現れたもの」だといわれていますが、映画にはトンボをはじめ、カタツムリなどの生き物も映し出されています。

村上監督はこれまで多摩川河口干潟を舞台にしたドキュメンタリー『東京干潟』や『蟹の惑星』、多摩川の河川敷で暮らす猫に焦点を当てた『たまねこ、たまびと』といった作品を制作してきました。

「僕の作品は人間だけを描いていないんです。人間が感知しない世界、しかも人間の足元で生きている生物と人間とを対比させたドキュメンタリーを撮ってきました。というのも、人間をとりまく問題を人間の価値観やものさしだけで解決しようと思うと限界があると思うんですね。人間が人間のことしか考えなくなることへの戒めもあります。その一方で、救いにもなる。人間のことで悩んだときに人間以外の世界が存在し、こいつらも生きているんだと思うと心が軽くなることもある」(村上監督)

上映会後のトークショーで村上監督がケアラーにとって参考になることを教えてくれました。それは記録することの重要性です。村上監督は両親の姿を撮影しながら寝る前になにを撮影したのか記録していたそうです。

「介護をしていると自分のことを考える余裕がなくなってしまうんです。メモでも写真でもいい、一日の終わりに自分と向き合う時間をもつと気持ちの整理ができる。介護の泥沼に入り込まずに済む有用な手段だと思います。母親も父が食べたものやヘルパーさんがしてくれたことを書いていましたが、メモをしておくと、なにか起きたときに過去を振り返って参考にすることもできる」と話していました。

ケアラーである読者の皆さんも試してみてはいかがでしょうか。

今回の上映会は横浜市寿町にある『横浜市ことぶき協働スペース』で開催されました。

「ここは寿地区に暮らす人と、地区内外の市民や団体・事業者・大学の連携と交流を推進する、協働の拠点です。高齢化や社会的孤立に関わる暮らしのニーズに対応したプロジェクトや調査研究など、世代や地域を超えた多様な主体の協働を社会づくりに生かす中間支援をしています」(横浜市ことぶき協働スペース施設長の徳永緑さん)

上映会の主催は横浜でドキュメンタリーに関心を持つ人たちが集い、作り手を生み出し、映像文化を発信する拠点となることを目指す『ヨコハマDOCS』。『横浜市ことぶき協働スペース』がこのプロジェクトの事務局を担っています。

上映会後のトークショーは村上浩康監督と土屋トカチ監督の対談形式で展開されました。土屋監督の作品には『Amazon配達員』や『アリ地獄天国』などがあり、ドキュメンタリー映画ファンの筆者にとっては、上映会もさることながら、撮影裏話なども聞けたトークショーも楽しめました。

参加者は寿町で居宅介護支援や訪問介護のサービスを提供する事業所の管理者やカメラマン、海外在住経験者など多様な人が集まり、映画について質問や感想が述べられました。地域に根ざした場で開催される上映会では、このような意見交流の機会をもてるのも魅力だと感じました。

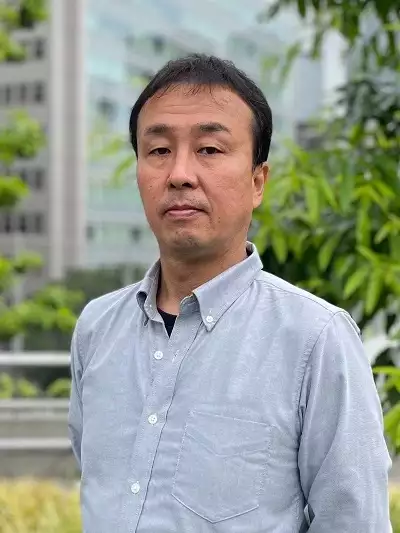

【村上浩康監督】

1966年、宮城県生まれ。大学卒業後、印刷会社勤務を経て、映像制作会社に就職。独立後の初監督作『流 ながれ』(2012)で文部科学大臣賞を受賞。連作映画『東京干潟』『蟹(かに)の惑星』(2019)では、新藤兼人賞金賞、文化記録映画優秀賞を受賞。そのほか代表作に『たまねこ、たまびと』(2022)などがある

◎ドキュメンタリー映画 あなたのおみとり公式ウェブサイト

◎村上浩康監督と土屋トカチ監督によるポッドキャスト番組『井戸端シネマ』では、両監督による名作映画についてのトークが楽しめます

著者:小山朝子

介護ジャーナリスト。東京都生まれ。

小学生時代は「ヤングケアラー」で、20代からは洋画家の祖母を約10年にわたり在宅で介護。この経験を契機に「介護ジャーナリスト」として活動を展開。介護現場を取材するほか、介護福祉士の資格も有する。ケアラー、ジャーナリスト、介護職の視点から執筆や講演を精力的に行い、介護ジャーナリストの草分け的存在に。ラジオのパーソナリティーやテレビなどの各種メディアでコメントを行うなど多方面で活躍。

著書「世の中への扉 介護というお仕事」(講談社)が2017年度「厚生労働省社会保障審議会推薦 児童福祉文化財」に選ばれた。

日本在宅ホスピス協会役員、日本在宅ケアアライアンス食支援事業委員、東京都福祉サービス第三者評価認証評価者、オールアバウト(All About)「介護福祉士ガイド」も務める。