シニアの日常生活に歌を上手に取り入れることで、運動や脳トレにも楽しんで取り組めるようになり、生活の質の向上にもつながります。

今回は大学で音楽療法を学び、介護施設で音楽レクを多数実施した経験を持つ著者が、歌がシニアに与える効果と自宅でできる音楽レクを解説します。

①ストレス解消になる

好きな歌を聴くだけで気持ちが癒されたり、抑うつや不安感が軽減されたりした経験は、皆様にもあるのではないでしょうか。

歌を聴くだけではなく、声を出して歌うことでストレスを発散でき、自律神経や血圧の安定にもつながるといわれています。

②誤嚥の予防につながる

歌うときに口や舌、喉の筋肉を使うため、口の周りの機能の維持・向上が期待できます。

口を動かすことで唾液の分泌も促されるので、食事の際にむせにくくなり、誤嚥の予防にも効果的です。

③脳が活性化される

歌う際に音程やリズムを合わせて歌おうとすることで、集中力が養われ、脳に良い刺激になると考えられています。

また、歌詞の意味を考えたり、歌が流行した時代のことを思い出したりすることも脳の活性化につながり、認知症の予防にも役立つ可能性があります。

シニアが歌いやすい歌は、本人が幼少期に親しんだ童謡や唱歌、または本人の青年期〜壮年期に流行した歌謡曲であるケースが多い傾向があります。

以下に代表的な童謡・唱歌と年代別の流行歌を紹介します。

■童謡や唱歌

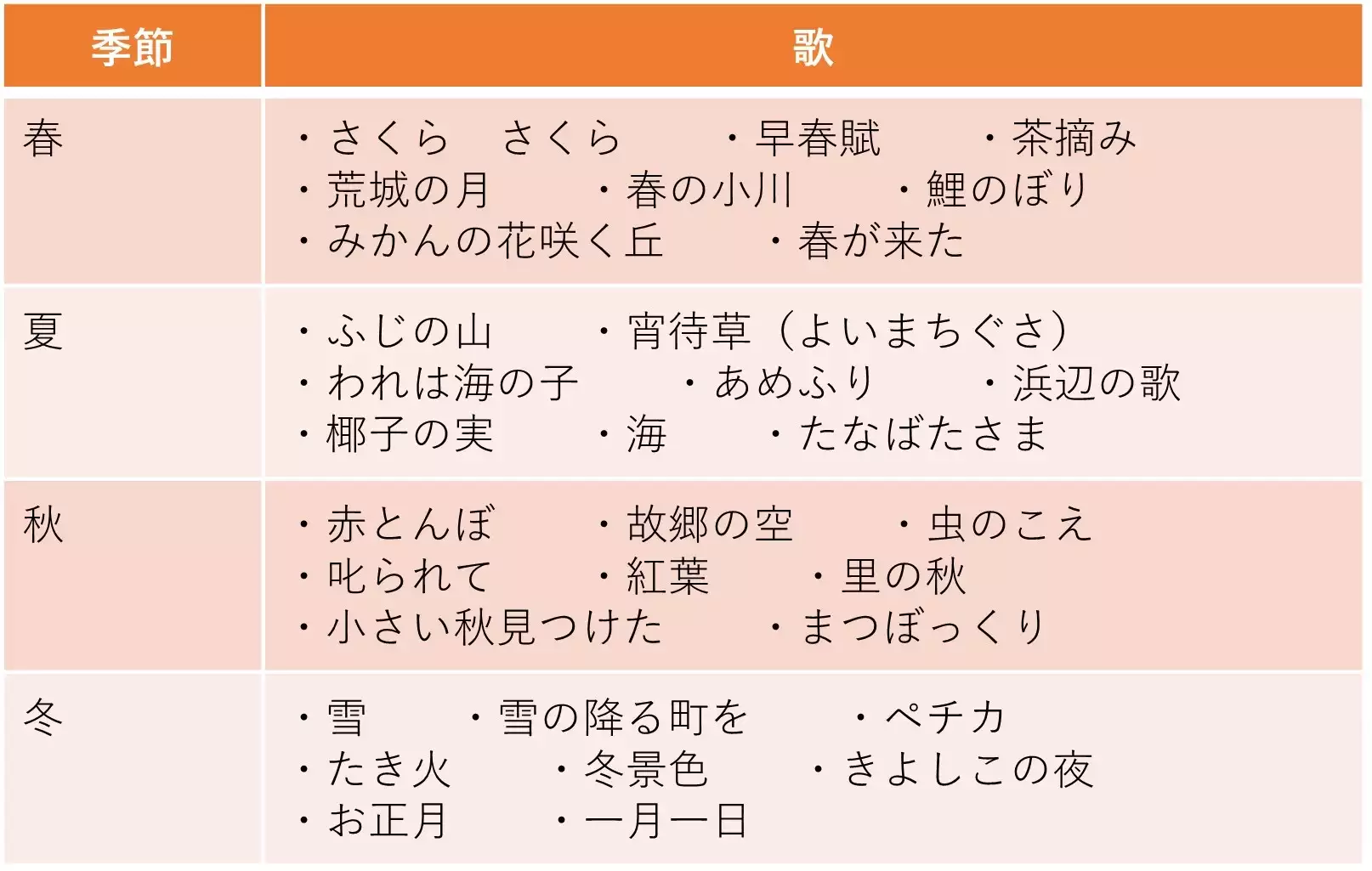

〈季節性のある歌〉

春

・さくら さくら ・早春賦 ・茶摘み

・荒城の月 ・春の小川 ・鯉のぼり

・みかんの花咲く丘 ・春が来た

夏

・ふじの山 ・宵待草(よいまちぐさ)

・われは海の子 ・あめふり ・浜辺の歌

・椰子の実 ・海 ・たなばたさま

秋

・赤とんぼ ・故郷の空 ・虫のこえ

・叱られて ・紅葉 ・里の秋

・小さい秋見つけた ・まつぼっくり

冬

・雪 ・雪の降る町を ・ペチカ

・たき火 ・冬景色 ・きよしこの夜

・お正月 ・一月一日

〈季節を問わず人気のある歌〉

・ふるさと ・四季の歌 ・夕焼け小焼け ・七つの子 ・ずいずいずっころばし ・あんたがたどこさ ・アルプス一万尺 ・もしもし亀よ

〈本人が若い頃に流行った歌謡曲〉

~1940年代

・銀座カンカン娘(高峰秀子)

・蘇州夜曲(李香蘭)

・青い山脈(藤山一郎)

・リンゴの唄(並木路子)

・憧れのハワイ航路(岡晴夫)

・二人は若い(ディック・ミネ/星玲子)

1950~1960年代

・東京五輪音頭/世界の国からこんにちは(三波春夫)

・三百六十五歩のマーチ(水前寺清子)

・悲しい酒/真っ赤な太陽(美空ひばり)

・星影のワルツ(千昌夫)

・幸せなら手をたたこう/見上げてごらん夜の星を(坂本九)

・高校三年生(舟木一夫)

・お富さん(春日八郎)

1970年代

・いい日旅立ち/プレイバック(山口百恵)

・異邦人(久保田早紀)

・津軽海峡冬景色(石川さゆり)

・大都会(クリスタルキング)

・透明人間/サウスポー(ピンク・レディー)

・夢追い酒(渥美二郎)

1980年代

・時の流れに身をまかせ(ジュディ・オング)

・赤いスイートピー(松田聖子)

・北酒場(細川たかし)

・まつり(北島三郎)

・天城越え(石川さゆり)

・川の流れのように(美空ひばり)

曲のタイトルだけでは本人がピンと来なくても、CDやYouTubeなどで楽曲を流してみると、思い出して歌ってくれることもあります。

本人との話のきっかけのひとつとして、上記の表を活用するのもおすすめです。

多くの介護施設では、シニアになじみのある歌や音楽を使ったレクリエーション活動を取り入れています。

今回は、その中から自宅でも気軽にできるプログラムを4つご紹介します。

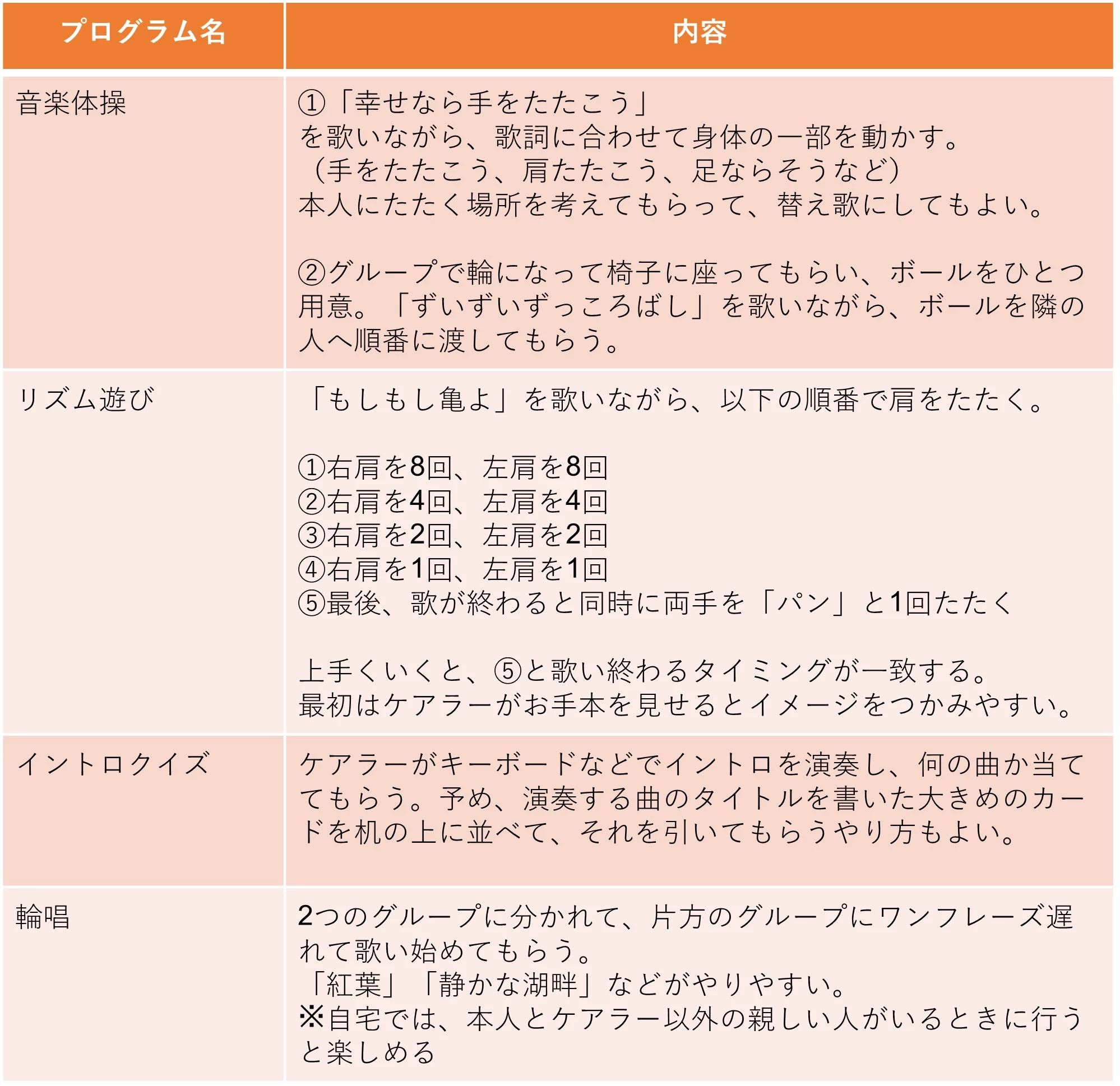

●音楽体操

①「幸せなら手をたたこう」

を歌いながら、歌詞に合わせて身体の一部を動かす。

(手をたたこう、肩たたこう、足ならそうなど)

本人にたたく場所を考えてもらって、替え歌にしてもよい。

②グループで輪になって椅子に座ってもらい、ボールをひとつ用意。

「ずいずいずっころばし」を歌いながら、ボールを隣の人へ順番に渡してもらう。

●リズム遊び

「もしもし亀よ」を歌いながら、以下の順番で肩をたたく。

①右肩を8回、左肩を8回

②右肩を4回、左肩を4回

③右肩を2回、左肩を2回

④右肩を1回、左肩を1回

⑤最後、歌が終わると同時に両手を「パン」と1回たたく

上手くいくと、⑤と歌い終わるタイミングが一致する。最初はケアラーがお手本を見せるとイメージをつかみやすい。

●イントロクイズ

ケアラーがキーボードなどでイントロを演奏し、何の曲か当ててもらう。

あらかじめ、演奏する曲のタイトルを書いた大きめのカードを机の上に並べて、それを引いてもらうやり方もよい。

●輪唱

2つのグループに分かれて、片方のグループにワンフレーズ遅れて歌い始めてもらう。

「紅葉」「静かな湖畔」などがやりやすい。

※自宅では、本人とケアラー以外の親しい人がいるときに行うと楽しめる

どのプログラムも楽しみながら頭や身体を動かせるので、ぜひチャレンジしてみてください。

家族が集まる機会があれば、みんなで一緒に取り組んでみるのもおすすめです。自然と笑顔が生まれ、楽しいひとときになりますよ。

・本人の好みに合った選曲にする

・歌のキーを低めに設定する

・楽しんで歌うことを第一優先にする

・無理強いしない

本人が知らない曲や好みではない曲は楽しんで歌えないため、事前に本人に聞いたり青春時代の流行歌を調べたりして、好きな歌を選びましょう。

高齢になると高いキーを出しにくくなる方が多く、無理して声を出すと喉を痛める恐れもあります。カラオケで歌謡曲を歌う際は、本人が歌いやすい音程にあらかじめ調整しておくと、気持ちよく歌いやすいです。

また、楽しみながら歌うことで心身への健康効果も高まると考えられています。少しの音程やテンポのズレがあっても、本人が楽しく歌えればよしとして、ケアラーも大らかな気持ちで楽しみましょう。

本人の気が乗らない時に無理やり歌わせようとすると、かえってストレスになってしまうので、無理強いしないことが大切です。

著者:小原 宏美

大学で音楽療法を学び、卒業後は児童養護施設、高齢者通所介護施設にて勤務。生活支援と並行して、音楽療法による利用者のQOL向上に取り組む。

現在はフリーライターとして、介護や音楽などに関する記事を執筆している。保有資格:保育士・介護福祉士・日本音楽療法学会認定音楽療法士(補)