介護予防に効果があるとされているのが「社会参加」、つまり人とのつながりや地域での役割をもつことです。

「うちの親には難しそう」と感じる方も多いのではないでしょうか? しかし実は、社会参加は特別なことではなく、日常の中にもたくさんあるのです。

そこで今回は、日常の中にある社会参加の例と心身への効果を解説します。

厚生労働省の全国調査(2010年〜2012年)によると、社会参加が高齢者の介護予防に効果的であることが証明されています。

1. 転倒予防につながる

スポーツの集まりに参加する人が多い地域では、転倒する高齢者の割合が少ないことがわかっています。定期的な運動を通じて筋力やバランス感覚が維持され、身体機能の低下を防いでいるのです。

2. うつ症状の軽減に効果的

趣味を通じたグループに所属する人が多い地域では、うつの重症度が低い傾向にあります。人とのつながりや楽しみが、精神的な安定と意欲の維持につながっています。

3. 認知症リスクの低下

ボランティア活動や地域の行事に積極的に参加する人が多い地域ほど、認知症の発症リスクが低下します。社会的な交流が脳を刺激し、認知機能の維持に役立っているためと考えられます。

これらの結果は、社会参加が身体機能や認知機能の維持・向上に大きな効果をもたらし、介護予防につながることを示しています。

出典:厚生労働省 「社会参加と介護予防効果の関係について」

「社会参加」と聞くと「地域のサロンに参加する」「ボランティア活動をする」といった、ある程度本格的な活動をイメージする方も多いのではないでしょうか。

もちろん、これらは素晴らしい社会参加の形ですが、体調の不安や時間の制約など、さまざまな事情で参加が難しいと感じることもあるでしょう。

実は、社会参加は必ずしも「立派な活動」である必要はありません。日常の何気ない行為も、立派な社会参加と見なされるのです。

例えば、毎朝のごみ出しや近所への散歩もそのひとつです。こうした暮らしの中の小さな行為も、地域とつながり、社会の一員としての役割を果たしていることには変わりありません。

ここからは、日々の生活の中で行われている社会参加が、身体機能と認知機能にどのような効果をもたらすのか解説します。

身体機能では筋力やバランス、手先の器用さなどが向上し、認知機能では記憶力や注意力、見当識(時間・場所・人を認識する力)の維持につながります。

日常生活には社会参加の機会があふれていますが、今回は多くのシニアが実践している代表的な3つの行為を例に、その効果を具体的に見ていきましょう。

①ごみ出し

【運動機能への効果】

・ごみ袋をしばる・・・手先の細かい機能

・ごみ袋を運ぶ・・・握力、腕の筋力

・家からごみ置き場まで歩く・・・脚の筋力、バランス機能

【認知機能への効果】

・曜日ごとのごみの種類を覚える・・・記憶力

・曜日を認識する・・・見当識(日付の把握)

・ごみを正確に分別する・・・判断力

・指定の時間までに準備する・・・見当識(時刻の把握)

遂行機能(いつまでに何をしておくかの段取りを決める機能)

ごみ出しという日常的な行為は、実は身体機能と認知機能の両方に幅広い効果をもたらします。

運動機能の面では、まずごみ袋をしばる動作が手先の細かい機能を維持・向上させます。そして、ごみ袋を運ぶことで握力や腕の筋力が鍛えられ、家からごみ置き場まで歩くことで脚の筋力とバランス機能の向上が期待できます。

認知機能においては、曜日ごとのごみの種類を覚えることで記憶力が刺激され、曜日を正確に認識することで見当識のうち、日付の把握能力が維持されます。

また、ごみを正確に分別する作業は判断力を養い、指定の時間までに準備を整える行為は時刻の把握という見当識と、いつまでに何をしておくかの段取りを決める遂行機能の両方を鍛えることになります。

このようなごみ出しの習慣を継続することで生活リズムが整い、規則正しい日常につながります。曜日ごとにごみの種類が決まっていることで、曜日感覚が養われ、生活にメリハリも生まれます。

②散歩

散歩は平地に限らず、凹凸のある路面の移動やウォーキングのような有酸素運動、近所の方との交流などさまざまな要素があります。

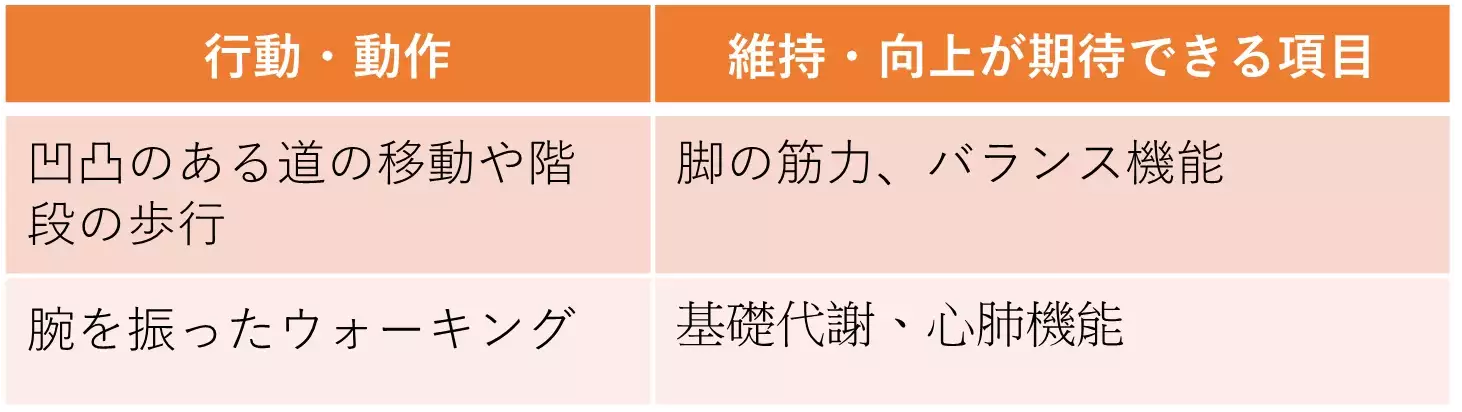

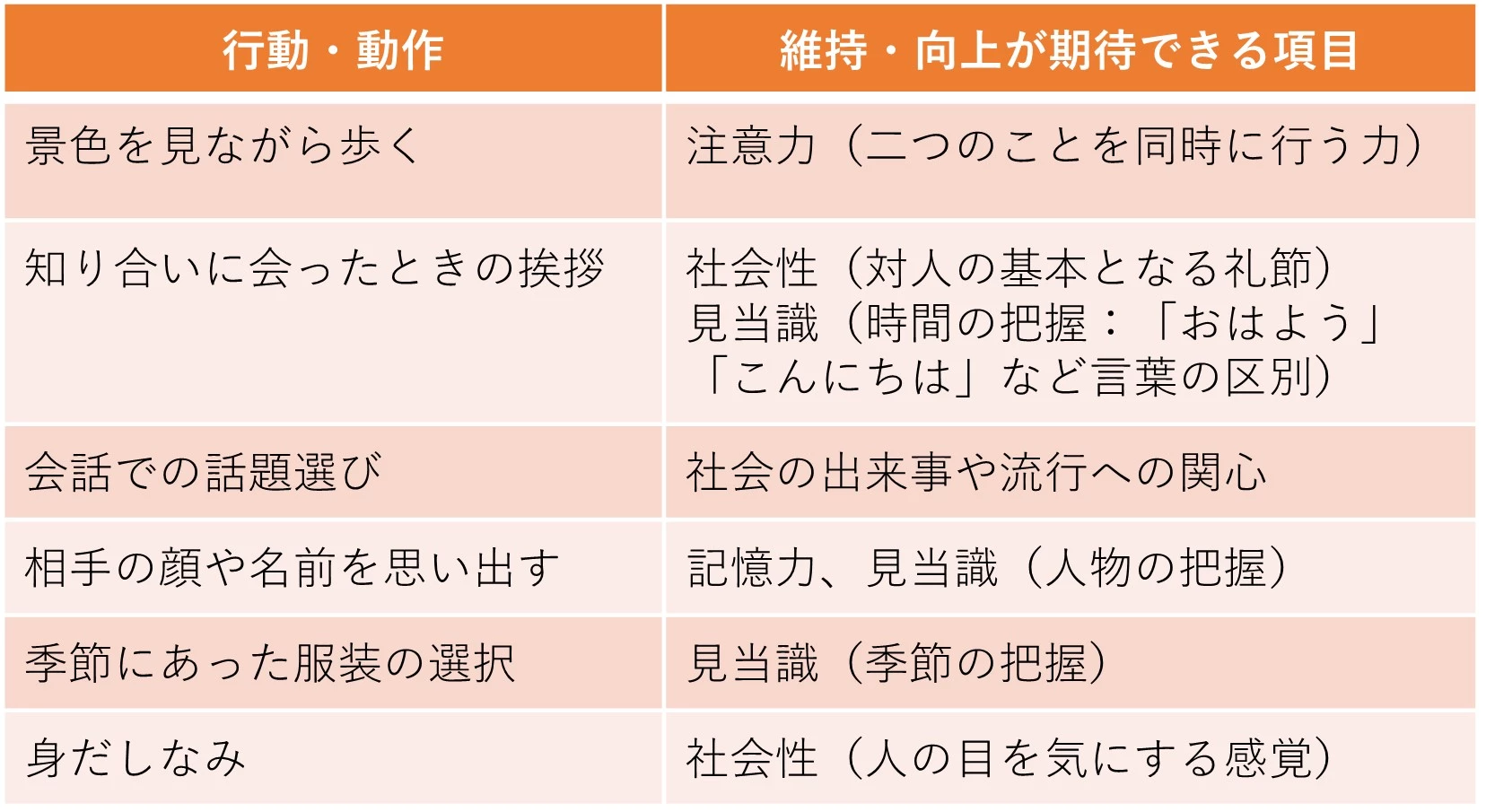

【運動機能への効果】

・凹凸のある道の移動や階段の歩行・・・脚の筋力、バランス機能

・腕を振ったウォーキング・・・基礎代謝、心肺機能

【認知機能への効果】

・景色を見ながら歩く・・・注意力(二つのことを同時に行う力)

・知り合いに会ったときの挨拶・・・社会性(対人の基本となる礼節)、見当識(時間の把握:「おはよう」「こんにちは」など言葉の区別)

・会話での話題選び・・・社会の出来事や流行への関心

・相手の顔や名前を思い出す・・・記憶力、見当識(人物の把握)

・季節にあった服装の選択・・・見当識(季節の把握)

・身だしなみ・・・社会性(人の目を気にする感覚)

運動機能への効果として、凹凸のある道の移動や階段の歩行は脚の筋力とバランス機能を鍛えます。また、腕を振ったウォーキングは基礎代謝を向上させ、心肺機能の維持・向上にも寄与します。

認知機能の面では、景色を見ながら歩くことで注意力、特に2つのことを同時に行う力が養われます。

知り合いに会った際の挨拶は、対人の基本となる礼節という社会性を維持し、同時に「おはよう」「こんにちは」などの適切な言葉の使い分けを通じて時間の把握という見当識も鍛えられます。

会話での話題選びは、社会の出来事や流行への関心を保つことにつながり、相手の顔や名前を思い出すことで記憶力と人物の把握という見当識が刺激されます。

さらに、季節に合った服装の選択は、季節の把握という見当識を、身だしなみへの配慮は人の目を気にする感覚という社会性を維持する効果があります。

散歩の魅力は、コースを変えることで新しい刺激を楽しめる一方で、同じ時間・同じルートを選べば顔なじみの方との自然な交流が生まれ、日々にささやかな楽しみが増えていくことです。

③孫の送迎

歩行・運転などの動作に加え、時間通りに行動したり安全を確保したりする力が総合的に求められます。

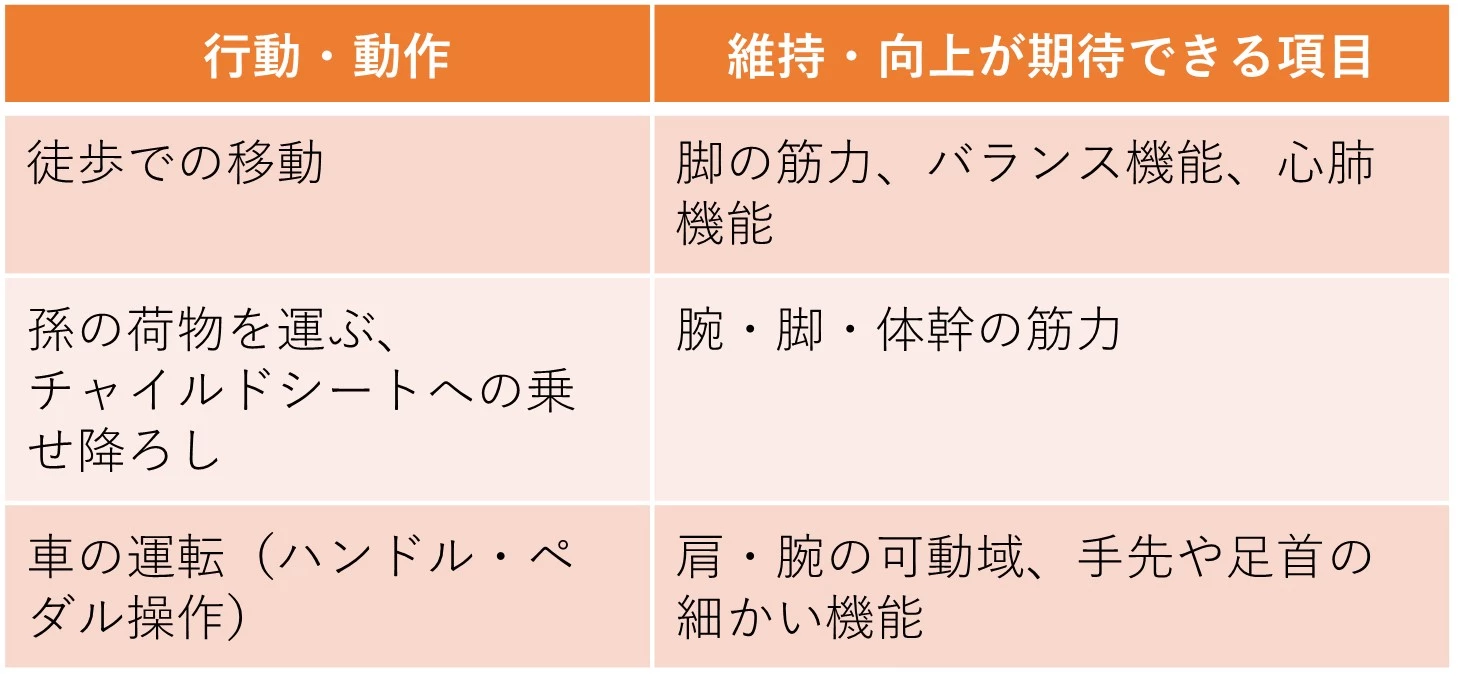

【運動機能への効果】

・徒歩での移動・・・脚の筋力、バランス機能、心肺機能

・孫の荷物を運ぶ、チャイルドシートへの乗せ降ろし・・・腕・脚・体幹の筋力

・車の運転(ハンドル・ペダル操作)・・・肩・腕の可動域、手先や足首の細かい機能

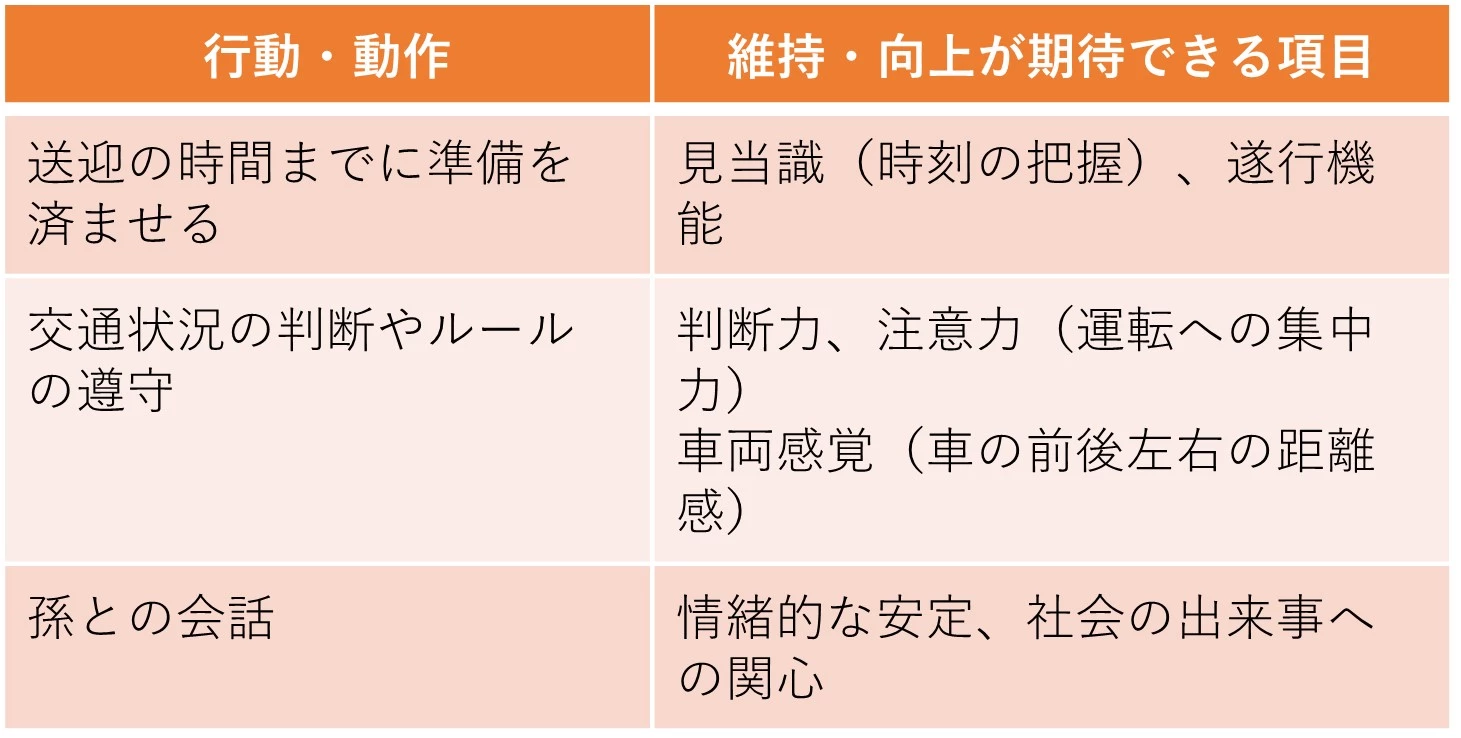

【認知機能への効果】

・送迎の時間までに準備を済ませる・・・見当識(時刻の把握)、遂行機能

・交通状況の判断やルールの遵守・・・判断力、注意力(運転への集中力)、車両感覚(車の前後左右の距離感)

・孫との会話・・・情緒的な安定、社会の出来事への関心

運動機能への効果として、徒歩での移動は脚の筋力、バランス機能、心肺機能を維持・向上させます。

孫の荷物を運んだり、チャイルドシートへの乗せ降ろしを行うことで、腕・脚・体幹の筋力が鍛えられます。

また、車の運転におけるハンドルやペダル操作は、肩・腕の可動域を保つとともに、手先や足首の細かい機能の維持にも効果的です。

認知機能の面では、送迎の時間までに準備を済ませることで時刻の把握という見当識と、段取りを決める遂行機能が鍛えられます。

交通状況の判断やルールの遵守は判断力を養い、運転への集中力という注意力も向上させます。さらに、車両感覚として車の前後左右の距離感を把握する能力も維持されます。

孫との会話は情緒的な安定をもたらし、社会の出来事への関心を保つ効果もあります。

大切な孫を安全に送り届けることで「家族の役に立っている」「必要とされている」という実感が得られ、この役割意識が心の充実と情緒の安定につながるのです。

介護予防の効果は、シニア本人の努力だけでなく、家族の関わり方によっても大きく変わります。気持ちに寄り添った声かけや前向きな関わり方の工夫が大切です。

【避けたい声掛け】

「ごみ出しくらいできるでしょ」

「散歩にでも行ってきたら?」

【おすすめの声かけ】

「重いのに運んでくれてありがとう」

「〇〇さんが散歩中のお父さんに会えて喜んでいたよ」

「おじいちゃんがお迎えに行く日はすごく嬉しいみたいだよ」

感謝や喜びを伝える声かけは、「自分は必要とされている」という実感を生み、活動への意欲を高めます。無理強いではなく「自分からやってみよう」と思えるような関わりが、介護予防の効果を高めるコツです。ぜひ、日々のやりとりの中で意識してみてください。

著者:鈴木康峻

2008年理学療法士免許取得。長野県の介護老人保健施設にて入所・通所・訪問リハビリに携わる。

リハビリテーション業務の傍ら、介護認定調査員・介護認定審査員・自立支援型個別地域ケア会議の委員なども経験。

医療・介護の現場で働きながら得られる一次情報を強みに、読者の悩みに寄り添った執筆をしている。

得意分野:介護保険制度・認知症やフレイルといった高齢者の疾患・リハビリテーションなど

保有資格:理学療法士・ケアマネジャー・福祉住環境コーディネーター2級