介護やケアに関する書籍の著者さんに、本にまつわるお話をお聞きしていく企画。第3回は、著書『脳科学者の母が、認知症になる』で知られ、2023年放送のNHKスペシャル『認知症の母と脳科学者の私』でも大きな反響を呼んだ脳科学者、恩蔵絢子さんをお迎えしました。

認知症という現実に直面したとき、多くの家族が「その人が変わってしまうのではないか」という言いようのない怖さを感じるといいます。恩蔵さんもまた、科学者としての知識を持ちながらも大きな不安の中にいた一人でした。

なぜ恩蔵さんがお母さまの症状を受け入れ「大丈夫」と思えるようになったのか。専門知識と娘としての実感が交差する地点で見つけた、変わらない「その人らしさ」とは。日々のケアに向き合うご家族へのメッセージとともに、じっくりと伺いました。

アルツハイマー型認知症と診断されたお母さまとの生活を記録し、2018年に『脳科学者の母が、認知症になる』を刊行した恩蔵絢子さん。一般の人でも手に取りやすい形式で本を執筆した背景には、どんな思いがあったのでしょうか。

「もともと、いつか文章を書きたいという夢がありました。

私の先生である茂木健一郎さんの本で『生きて死ぬ私』というエッセイがあります。そのなかで茂木先生が自分のお母さまに対し、いわゆる死後の世界や仏壇などには興味がないという態度を取っていたら、お母さまが、息子は自分が死んでもきっと線香もあげに来ないと泣き出すシーンがあるんです。

それを読んで、脳科学という学問は、生きるとか死ぬとか、そういう切実な問題と切り離して考えてはいけないんだなと思いました」

数式だけ、論文だけで、自分が本当に知りたいことを説き明かしていけるのか。恩蔵さんはずっと考えていたといいます。

「母が病気になり、私自身がまさに切実な問題に直面したわけです。脳に関して知識を持っていても治すことはできないし、論文を読むと、脳のどこがどう萎縮するとか、冷たい言葉ばかり。当時は救いが見つかりませんでした。

認知症によって、この人は変わってしまうのだろうか、という私がいだいていた問題を解くには、科学的な論文よりも、文章を書きながらまずは自分で向き合ってくことが必要だったんだろうなという思います」

『脳科学者の母が、認知症になる』(河出書房新社)※筆者撮影

『脳科学者の母が、認知症になる』では冒頭で、恩蔵さんがお母さまの異変に気づきながらも、なかなか病院へ行かれなかったことが書かれています。

「病院に行く決心をするまでがとても辛かったです。認知症だと診断されたら、母が母でなくなってしまうようで怖かったんです。まだきっと大丈夫、認知症じゃない、と自分に言い聞かせて……。治らないなら病院に行っても無駄、というイメージもありました」

しかし、いよいよ誤魔化しが利かなくなり、重い足取りで向かった病院で、恩蔵さんの考えは一変します。

「診断は『海馬が少し萎縮しているだけ』。『あ、それだけのことか』と拍子抜けしたんです。海馬とは脳の中で、新しい記憶を作るための組織です。その瞬間、工夫できることがわーーっと見えてきました。海馬の役割さえちょっと補えば、母は今まで通りの生活ができるのではないか。治す以外のアプローチがどんどん見えてきたのは、病院に行ったことがきっかけでした」

NHKで放送されたドキュメンタリー番組では、料理をする恩蔵さんのことが気になって、台所の様子を見に来るお母さまの姿が映し出されていました。

「初めて病院へ行った頃、母は料理をしなくなっていました。でも、皮むきとか、ずっと身体で覚えてきた技術は失われていないんです。何を作ろうとしているか、どの手順まで進んだかという、海馬が担当する『新しい記憶』を補う人がいれば料理ができるのではないかと思い、週3回、私が一緒に台所に立つことにしました」

その後、お母さまは3年ほど料理を続けていました。「私は料理ができる。まだできることがある」という実感は、お母さまの自信につながったと同時に、恩蔵さんにとっても「何度も回復する姿」を見られたことで、症状を少しずつ受け止めていくことができたのだと言います。

「番組を作っていただいていた頃は、海馬の萎縮度としては重度になっていたのですが、それでもずっと台所への関心は変わりませんでした。興味がある、ということはやはり大事にするといいと思います。料理を最初から最後までは出来なくても、ちょっとトマトを切ってみるとか、形を変えながら興味を続けていくことは出来るんです」

*NHKスペシャル「認知症の母と脳科学者の私」(2023年1月7日放送)

料理のほか音楽も好きだったお母さまですが、恩蔵さんはもともとお母さまが好きなものをご存知だったのでしょうか。

「それが全然。親のことを空気だと思っていたところがあって、顧みたことがなかったというか。だから母の好きなことを見つけていくような作業でもあったかなと思います。

『母って何だったっけ』ということを考え直さないと、母のことが分からないと思ったんです。漠然と『違う人になってしまう』と怯えていないで、私はこの人がどうなってしまうのが怖いんだろうと考えました」

お母さまを深く知ろうとする過程で、恩蔵さんはご自身の高校時代の記憶を掘り起こしました。周囲が大学受験に向けて着々と勉強する中、恩蔵さんはある時期、学校を欠席することが続きました。「もうダメだ」と、何もかも無くしたように思えたとき、お母さまは恩蔵さんのことを抱きしめてくれたそうです。

「そのときの私が何に安心して大丈夫になったかというと、たとえ私が何もできなかったとしても、この人は『それでいい』と受け止めてくれると感じたからなんです。私の人生ですごく大きな出来事でした。

認知症になって、母がいろいろなことができなくなったときに、私が『それじゃダメだよ』と言ってしまったら、自分のときとは正反対のことをしていることになります。何ができなくなってもいい、そんなふうに愛せるのはなぜだろう、みたいなことを知ろうとしていたのかもしれません」

とは言え、恩蔵さんは科学者として「もし母が変わってしまっても、ありのままを書こう」と決めていたそうです。

「わたあめにくるんだ話じゃなくて、現実を見て、しっかりそれを書こうと思っていました」

『感情労働の未来――脳はなぜ他者の“見えない心”を推しはかるのか?』(河出書房新社)※筆者撮影

恩蔵さんはこの本で「自分も他人ももっと幸福にする感情の動かし方がある」と説明しています。

ケアに奔走していると、つい「正しい介護」という檻に閉じ込められてしまいがちです。疲弊してイライラしてしまったり、つい自分を責めてしまったりすることも。そんなケアラーさん達に向けて、恩蔵さんにアドバイスを伺ってみました。

「私自身もケアマネさんに言われたことなのですが、必要ではないことをしてみることが大切だと思います。

衣食住をきちんとしよう、健康を守ろうと考えると、食べてくれない、お風呂入ってくれない、清潔じゃなきゃいけないのに、と必要なことにばかり追われてしまいますよね。でも必要ではないことをやってみると、何か見えてくることがあるかもしれないんです」

例えば、それは音楽。

「着替えてと言っても何も答えてくれないのに、母は音楽だったら楽譜も見ずにちゃんと歌えたんです。すごく驚きましたし、尊敬の気持ちが戻りました。お母さん、本当にきれいな声だねって」

例えば、それは散歩。

「父は母との会話にイライラしてしまうこともあったようなのですが、二人で毎日散歩をしていました。そうすると、会話をしなくても続くんですよね。同じ目的を達成する満足感もあるし、父も自分が何か母のためにやってあげられることが見つかったことがよかったみたいです」

認知症、病気、老い、どうしようもできないことを目の前にすると、家族は「してあげられることがない」と希望を見失ってしまうこともあります。

「最近、父が突然キャッチボールをしようと言い出したんです。面倒だなぁと思って最初は無視していたんですけど、グローブを買ってきて飾るように置いているんですよ」

仕方ないなと重い腰を上げ、お父さまとキャッチボールをした恩蔵さんは、意外な心の動きを感じます。

「たまたまその頃、ちょっと落ち込むことがあったんです。でもわざわざ父に話したりはしないじゃないですか。それなのにボールを投げるたび、なぜかその気持ちを父に受け取ってもらっているような感覚がして、不思議とうれしい気持ちになりました。そんな重いものを乗せて投げているとは、父も思っていなかったでしょうけどね(笑)。キャッチボールもコミュニケーションになるんだな、と気がつきました。

相手から何か働きかけがあったときは、とりあえずやってみるといいと思います。自分にとっても意外な発見があるし、相手にとっても自分の働きかけが報われたという感覚が生じて、いきいきするきっかけになるのかもしれません。ちょっとめんどうくさくても拾ってみる、それがその人を知るという事なのかなと思います」

2023年にお母さまを見送った恩蔵さんですが、探究の眼差しはさらに広がっています。

「私は家庭の中で、一人の人に密着してきた訳ですが、逆に言えば、母の例しか見てきていません。自分が感じてきたことは他の方にも当てはまるのか、今は認知症の症状を持つ方にお目にかかる時間を大切にしています」

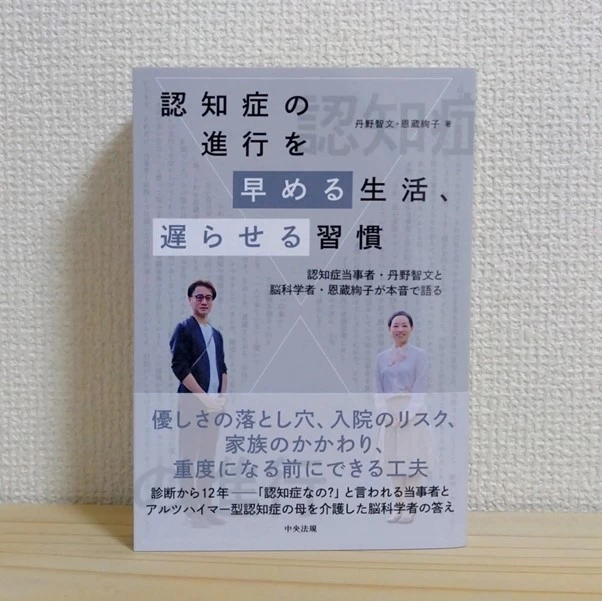

そんな中で恩蔵さんは「認知症の進行は、本当に病気だけのせいなのか?」という疑問がわき、若年性アルツハイマー型認知症の当事者で、ピアサポートの活動をする丹野智文さんと対談。今年、共著で『認知症の進行を早める生活、遅らせる習慣』を出版しました。

『認知症の進行を早める生活、遅らせる習慣』(中央法規出版)※筆者撮影

「『何もできなくなった』と周囲が思い込みがちな重度の方々の内側に、本当はどんな能力や豊かな世界があるのかを探りたいと考えています。人間が死ぬまで持ち続ける、根底にあるものを知りたいんです」

最初は、認知症によって母は変わってしまうのだろうかという不安をかかえていた恩蔵さん。最後に、約8年間の介護を経て、お母さまが最後まで持ち続けていたもの、変わらなかったものについて伺いました。

「誇り高かったなと思います。愛情だったり、自尊心だったり。例えば、いきなりピンと来ていないときに、お風呂に入りなさいって言われて脱がされたら恥ずかしいというような気持ちですね。そして人のために何かしたい、役に立ちたいという気持ちを、最後までずっと持っていたと思います」

上『その人らしさ なくならない』恩蔵絢子・作、大谷たらふ・絵(大泉書店)、下:同書より。

恩蔵さんの著書をベースに作られた絵本。「認知症に不安を感じている方、ケアが始まったばかりの方に、特に読んでいただけたら」と、恩蔵さん。

恩蔵さんとお話していて、ふと、母の介護をしていた頃の出来事を思い出しました。ある時、友人にエプロンをプレゼントすることにした母は、普段あまり外出をしたがらなかったにも関わらず、お店に出向き、いきいきと色やデザインを選びました。母はおしゃれが好きで、服や小物を選ぶことが好きだったのです。また、きっと誰かのために何かをすることもうれしかったのでしょう。

思いがけない出来事がその人の活力になり、ケアする人にも新鮮な感情をもたらしてくれるのだと感じました。

写真(トップ):恩藏さんより

●恩藏絢子(おんぞう・あやこ)

1979年神奈川県生まれ。脳科学者。東京工業大学大学院後期博士課程修了(学術博士)。専門は人間の感情のメカニズムと自意識。著書に『脳科学者の母が、認知症になる』(河出書房新社)、訳書にジョナサン・コール著『顔の科学』(茂木健一郎監訳、PHP研究所)、アンナ・レンブケ著『ドーパミン中毒』(新潮新書)、茂木健一郎著『生きがい』(新潮社)、マックス・ベネット著『知性の未来:脳はいかに進化し、AIは何を変えるのか知性の未来:脳はいかに進化し、AIは何を変えるのか 』(新潮社)など。最新刊は『感情労働の未来──脳はなぜ他者の〝見えない心〟っを推しはかるのか?』(河出書房新社)。金城学院大学、早稲田大学、日本女子大学非常勤講師。東京大学大学院総合文化研究科特任研究員。

この著者の以前の記事

・「何事もなかったかのように介護したい」| 介護作家、工藤広伸さんに聞く

・18歳で始まった介護――町亞聖さんが見つけた“受援力”という生き方

著者:小黒悠(おぐろ・ゆう)

ケアする本屋「はるから書店」店主。20代後半に始まった介護経験を活かして、介護に「やくだつ」本と、気持ちの「やわらぐ本」をセレクトしています。元図書館司書。古い建物と喫茶店がすき。平日は会社員、ときどきライター。

・はるから書店公式HP https://harukara-reading.stores.jp/

・はるから書店・小黒悠note https://note.com/harukara/