1. 高齢者の健康は食事管理から

高齢になると、身体の機能が低下し食べる量が減ってきます。食べる量が減ると、身体機能の低下を加速させるほか、認知面やメンタルにも大きな影響を与えます。同時に、身体を支える筋肉の量も減るので、動くことが辛くなります。

次第に生活する範囲が狭くなり、必要とする摂取エネルギーも少なくなります。この繰り返しで体力や持久力が落ちて、寝たきりになってしまう場合も少なくありません。また、味覚が低下することで、食事への関心や楽しみが薄れてくる場合があります。お茶漬けやパンやお惣菜といった、簡単に済ませられる食べ物になってしまうことも多くなり、栄養が偏る原因ともなります。

さらに、消化・吸収するための機能も加齢により低下するので、せっかく摂った栄養をエネルギーとして蓄える量が少なくなります。

消化吸収するためにも、エネルギーが必要です。

高齢者にとっては、少ないエネルギー量で体力を維持するためには、栄養バランスのとれた食事をすることが必要です。

加齢とともに変化してくる食事の問題に、どう取り組んだらいいのかを考えてみたいと思います。

2. 食事の役割

食事のもつ主な役割は、以下の通りです。

1.生命活動を続けるため

食事の役割でまず挙げられるのは、「生命活動を続けるため」です。わたしたちの体は、60兆個の細胞で作られています。細胞の一つひとつが集まって、内臓や筋肉や骨となって体を動かしたり、生命を維持するために心臓を動かしたり、呼吸をしたりしています。その生命活動の、エネルギーの元となるのが栄養です。エネルギーが作られなければ、わたしたちは活動することができなくなります。

2.日々の楽しみであること

食事は、もうひとつ大切な役割を持っていることをご存じでしょうか。これは生命活動の維持以上に大切なことです。その大切な役割というのは「日々の楽しみであること」です。

わたしたちはどんなに忙しくても、24時間の中で必ず食事の時間を確保しています。そして、食事の時間がくることを心待ちにしています。なぜなら、ただ単に栄養補給として食事をするだけではなく、食事の時間がほっとする時間でもあり、家族や親しい人との会話を楽しみにしている時間だからです。

動いた後に栄養補給を兼ねて、ほっと一息できる食事の時間は1日の中で最も満たされる幸せな時間なのです。

3.生活のリズムを整えること

わたしたちの身体には、「体内時計」と呼ばれる機能が備わっているのをご存じでしょうか。それによって睡眠や体温や血圧のコントロールや、ホルモンバランスの調整をしています。

体内時計の周期は25時間に対し、地球の1日の時間は24時間です。わたしたちの体内と、地球とでは1時間の時間差があります。

この時間差を修正する1つの方法として食事があります。食事を摂ることは、刺激を脳に送り、体内と地球との時間差を調整する役割を持っているのです。その調整によって、地球の24時間周期に合わせて生活することができています。

高齢者は特に、身体機能の低下により体内時計が乱れがちです。高齢者の体内時計の周期は短くなっていることが多く、朝早く目が覚めるのが特徴です。朝、早く起きることはいいことですが、早すぎると体内時計が更に前にずれるため、定期的にリセットをする必要があります。体内時計を調整するためにも、食事は欠かすことができない習慣なのです。

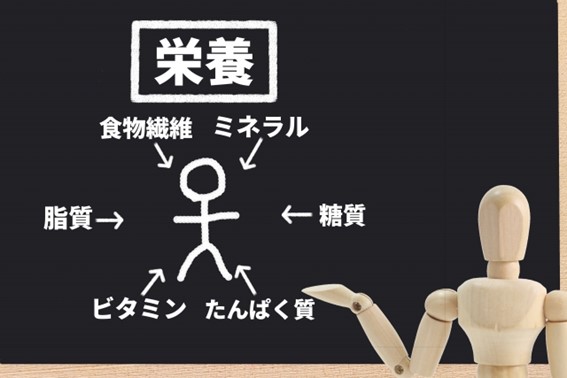

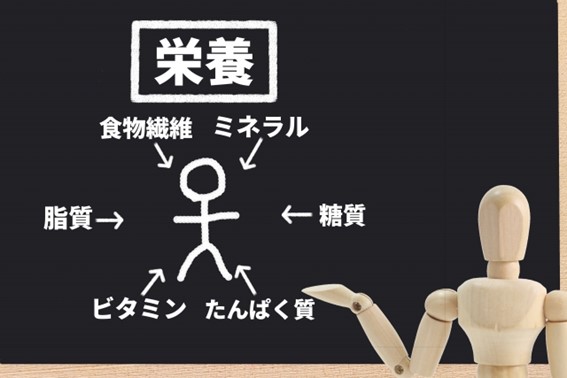

3. 栄養素の働きについて

次に、身体にとって大切な栄養素の働きについてお伝えします。栄養素とは、食べ物の中に含まれる栄養の素を指します。この栄養素が、身体の中で消化吸収されて、日々の活動に必要なエネルギーになっています。さて、ひとつひとつの栄養素にどんな働きがあるでしょう。栄養素の種類と働きを知ると、日々の献立に活用することができます。

1.身体を作る

2.エネルギー(力や熱)になる

3.身体の調子を整える

この3つの項目にそって、説明していきたいと思います。

1.身体をつくる栄養素【タンパク質】

身体は、動くための筋肉・骨・内臓・皮膚・爪と、栄養素や酸素を届けるための血管で構成されています。動くために必要な栄養素を、タンパク質といいます。また、病気からカラダを守る免疫抗体も、タンパク質から作られています。

タンパク質は体内に取り込まれると、消化吸収されて、アミノ酸に分解されます。吸収されたアミノ酸は、血液によって全身の細胞へ届けられて活動に必要なエネルギーとなります。アミノ酸は全部で20種類あり、そのうちの9種類は体内で合成できない必須アミノ酸と呼ばれ、食事から補う必要があります。

タンパク質を多く含む食材:

肉類・卵・乳製品(ヨーグルト・牛乳など)

2.エネルギーになる栄養素【脂質・糖質】

脂質の働きには簡単にいうと身体を保護する役割というものがあります。例えば、身体は細胞の集まりですが、細胞のひとつ一つを分けるために膜があります。その膜を保護しているのが脂質です。そのほかにも、

・ホルモンを作る成分になる

・体温を維持する

・内臓の保護する

・皮膚を保護する

などの、外敵から身を守るバリアする役割を担っています。

また、脂質のエネルギー量は一番高く、タンパク質と糖質は1gあたり4kcalであるのに対し、脂質は1gあたり9kcalあり、効率よくエネルギーを摂ることができます。ダイエットでは悪者にされがちな脂質ですが、消化機能が低下し食が細くなった高齢者にとっては、少量摂るだけでもエネルギーに変えることができる栄養素です。

糖質は炭水化物のことで、カラダを動かすエネルギー源です。特に、糖分は脳の主なエネルギーになります。最近では、糖質制限の健康志向が高まっていますが、制限しすぎると判断力の低下や、怒りっぽくなるといった問題もあるため、適度に摂ることが必要です。

脂質を多く含む食材:

植物油(オリーブオイル・ごま油・えごま油)・肉類・魚類(マグロ・サンマ・サバ・カツオなど)・乳製品など

糖質を多く含む食材:

お米・パン・麺・イモ類・砂糖・はちみつ・果物

3.カラダの調子を整える栄養素【ビタミン・ミネラル】

ビタミン・ミネラルは、エネルギーにはなりません。タンパク質・脂質・糖質の分解と合成を助ける働きがあり、健康管理には欠かせない栄養素です。ビタミンは、体内で作られることができないため、不足すると欠乏症を引き起こすことがあります。

栄養管理が行き届くようになった現在は、ほとんど見られなくなりましたが、以前は次のような欠乏症がありました。

・壊血病:血管が弱くなって、出血が起こりやすくなる。ビタミンCの欠乏で起こる。

・脚気:神経が障害されて、手足のしびれや身体のだるさが続く。ビタミンB1の欠乏で起こる。

・貧血・末梢神経障害:貧血によるふらつきや神経障害によるしびれが起こる。ビタミンB12の不足で起こる。菜食主義者や胃を全部摘出したあとに起こりやすい。

また、摂りすぎると、めまいや頭痛・吐き気や食欲がないなどの症状をもよおす過剰症になるため、注意が必要です。ミネラルの代表的な栄養素は、カリウム・カルシウム・リンです。身体の臓器や、細胞の活動をサポートしています。ビタミンと同じく、体内では作られないため、食べ物で摂る必要があります。

ビタミンを多く含む食材:

肉類・魚介類・野菜・藻類・豆類

ミネラルを多く含む食材:

ひじき・ナッツ類・味噌・果物

4. 食事とコミュニケーション

ひと昔前、「飲みにケーション」という言葉が流行ったのを覚えているでしょうか? お酒を飲みながらコミュニケーションをはかり、親睦を深めることです。お酒の席と同じく、食事とコミュニケーションにも深いつながりがあります。

食べながら話すということは、刺激が脳に伝わり、認知機能の低下を防ぎます。食べるときには会話を通して、知性や社会性が身に付きます。それは子供だけでなく、大人や高齢者も同じことが言えます。誰かと食事を共にすることは、同じ食事を共有し、同じ時間を過ごすということです。

食べながら会話をして「美味しい・楽しい」と感じて、こころもからだも満たされることは、生きる活力につながっていきます。近年、ライフスタイルの変化で、一緒に住んでいても食事を一緒に食べることが難しい場合や、核家族化が進み、1人で食事を食べる高齢者も増えています。毎日、食事を一緒に食べることはできなくても、週1回、あるいは月1回は誰かと一緒に食べる機会を作ることで食べる量や食事の好みや食べ方の変化のほか、表情や話し方の変化など、健康状態に気づくこともできます。

5. まとめ

毎日食べている食事は、高齢者にとって生活を支えてくれる習慣です。栄養バランスのとれた食事と、ご家族と顔を合わせて食卓を囲む時間は、高齢者にとって楽しみであり大切な時間です。食べればいいだけでなく、人とのコミュニケーションが健康を作ります。おいしい食事を食べながらご家族とたくさん、お話をしてくださいね。