1. はじめに

介護の悩みは精神的な疲労が多いものですが、それと同じように身体的な負担を感じる方も多くいます。

体位を変えたり、ベッドから車椅子に移ったり、入浴介助したりと全身を使って介護を行う為、身体への負担は非常に大きくなります。介護度が上がるにつれて、介護する側の身体的な負担は多くなっていきます。

日本の健康法に、心と身体の繋がりを重んじる考え方があります。その考え方では、心を整えると身体も整うといわれています。

介護で身体的な疲労があれば、ストレッチやマッサージなどでケアしようとしますが、自宅でできるセルフケアがあれば時間を有効活用することができるのではないでしょうか。

2. 心身一元論の教え

心身一元論を理解する為に、まず心身二元論について説明します。心身二元論とは、心と身体は別だという考え方です。この考え方により西洋医学では心と身体は切り離して考えられてきました。

西洋医学の心身二元論に対し、日本では心身一元論の考え方があります。心身一元論とは、心と身体はひとつに繋がっているという考え方です。

「病は気から」という言葉を聞いたことがある方は多いのではないかと思います。これは感情と内臓には密接な繋がりがあり、過剰なストレスや溜め込んできた感情が高まりすぎると内臓に影響が出て、病気の原因のひとつになるという考えられ方です。

代表的な例は怒りが肝臓に影響するというものですが、そんな話を聞いたことはありませんか。

怒りが大きすぎると肝臓に負担をかけ、肝臓が弱ってくるとイライラしやすくなると言われています。

3. 身体から心を整える

心身一元論は身体と心は密接に繋がっているということだという説明をしました。健康を維持するには、心から身体を整える方法と身体から心を整える方法の両方が必要です。

心から身体を整える方法とは、例えば自分の考えや感情を表現すること、自分自身を認めることなどです。身体から心を整える方法は、深呼吸やマッサージなどです。

身体から心を整える呼吸は簡単にできるので、今回は身体からのアプローチをご紹介します。

4. 呼吸に注意する

呼吸を意識したことはありますか?

大半の人は肺の病気をするなどのことがない限り、呼吸について考えることは少ないと思います。

呼吸のことを「息」と書きますが、これは自分の心を意味しています。普段、無意識で行っていますが、意識してコントロールすることもできるという特徴もあります。

私達の身体の働きは自律神経が調整してくれています。自律神経は心拍、呼吸、血圧、発汗、胃腸の運動などを無意識に調整する神経です。自律神経には交感神経と副交感神経があり、これらはそれぞれ相反する働きがあります。

交感神経は身体を動かしたり緊張したりするときに活発になります。

副交感神経は睡眠中や身体がリラックスしているときに活発になります。

ここで皆様に質問をしたいと思います。

今、どんな呼吸をしていますか? 仕事中の方は浅くなっていることが多いでしょう。仕事中は、交感神経が優位になっています。仕事に対する責任感で身体が緊張しやすくなるため、呼吸が浅くなりやすいのです。

家でリラックスしてくつろいでいる方はいつもよりゆっくりと深く呼吸をしているでしょう。リラックスしてくつろいでいる時は副交感神経が優位になっています。

意識して深い呼吸をしてみましょう。

どうでしょうか? 私達は呼吸を意識的にコントロールすることができるのです。

5. 深い呼吸の効果

深い呼吸とは、いつもより多くの空気を吸い、同様にゆっくりと息を吐き出して行う呼吸のことです。

①リラックス効果:深い呼吸をすることで、交感神経と副交感神経のバランスが整い、幸せホルモンというセロトニンが分泌されます。

②安眠効果:緊張していた筋肉がほぐれ、気持ちが落ち着いてスムーズに眠りに入ることが出来ます。

③血液循環の促進:深い呼吸で酸素をしっかりと取り込むことで血行を促進します。冷えの改善にもなります。

④血圧安定:血圧を測るとき深い呼吸を3回してみて下さい。血圧が安定します。

⑤便秘の改善:深い呼吸は腹式呼吸になるので腸の働きを活発にして便秘の改善に繋がります。

⑥肩こりの改善:酸素が筋肉に行きわたり、筋肉の緊張が和らぎます。

⑦免疫力UP:全身の細胞に酸素が行きわたって細胞の働きが活発になり、免疫力アップに繋がります。

看護師の仕事をしているとき、呼吸のお話をさせて頂くことがあります。実践されて入眠がスムーズになったり、便秘が改善したりと、良い効果が出たという報告を頂いています。

6. 呼吸の仕方

これまでに説明してきたように、交感神経は身体を動かしたり緊張したりするときに活発になります。副交感神経は睡眠中やリラックスしているときに活発になります。

仕事では交感神経が優位になりますが、家に帰っても緊張が解けないことはありませんか?

呼吸は意識的にコントロールすることができますが、緊張して浅くなっている呼吸を整える方法を知っていますか?

息を吸うときは交感神経のほうが副交感神経よりも活発です。

息を吐くときは副交感神経のほうが交感神経よりも活発になります。

息を長く吐くことで副交感神経の活動時間を延ばすことができます。

それでは練習してみましょう。

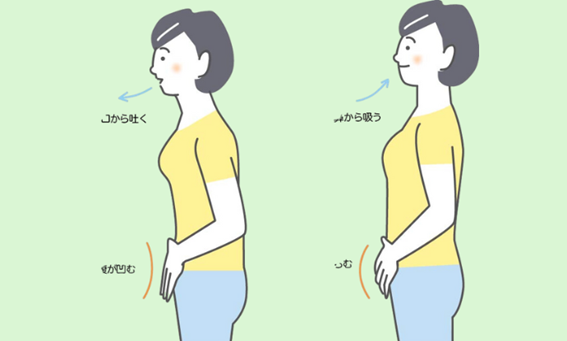

①口から息をしっかり吐きます。

②鼻から4秒ほどかけて息を吸います。

③8秒かけて息を吐きます。

③徐々に吐く時間を長くしていきます。

最初は10秒、20秒と少しずつ吐く時間が長くなるようにしてみましょう。慣れてきたら40秒ぐらいかけて息を吐けるようにしていきましょう。

心を落ち着かせる為には、感情と密接に関係している脳の活動を落ち着かせる為に、呼吸のリズムを整えることが重要であると言われています。

静かな環境でこの呼吸を繰り返し行って下さい。5分ぐらいから行っていきましょう。

7. 呼吸を意識する時間を持つ

私達は日々、情報、気候、騒音、人間関係の中に身を置いて過ごしています。そして、知らずしらずのうちにストレスを感じています。

しかし、私達の身体はストレスに対応し、調整をしてくれているのです。私達は意識できる範囲で、心と身体の健康を維持する為の努力をしていく必要があると思っています。

呼吸が大事なのは人間が生きていく為にはエネルギーが必要だからです。これが生命エネルギーといわれるものです。この生命エネルギーを維持する為には、呼吸をして酸素を体内に取り入れることが必要です。

身体は私達にとって重要な存在です。

身体に意識を向けるようにしましょう。

そして、呼吸を意識する時間を作ることで心と身体のバランスが整えていきましょう。

8. まとめ

介護の毎日の中でも自分の時間を作る事は大切です。介護がいつまで続くかどうかはわかりませんが、日々の緊張を解かないと心身ともに疲弊してしまいます。

頑張る介護ではなく、被介護者とご自身の理解と絆が深まるように緊張とリラックスを切り替えることが大切です。リラックスできている心と身体があれば、自然と冷静な判断や優しい言葉がけなどができてきます。

介護の中の休息はお互いの関係性を保つ為にも大切なことです。