前編では高齢者がアテンド(案内人)をつとめる「ダイアログ・ウィズ・タイム」の特別ワークショップの様子を取材しました。

後編では「ダイアログ・ダイバーシティミュージアム『対話の森』』で取材した「ダイアログ・イン・ザ・ダーク」と「ダイアログ・イン・サイレンス」の取り組みを紹介します。

近年、インターネット上で特定の人を誹謗中傷する行為が社会問題化しています。一方、街で通りすがりの人の容姿などについて暴言を吐く人達もいます。

また、ネット上では見ず知らずの人から心ない言葉による被害に遭ったという投稿をたびたび目にするようにもなりました。加害者はその人にしか聞こえないような声で、すれちがいざまにからかったり、心無い言葉を吐き捨てたりするのです。

外見に基づく差別や偏見は「ルッキズム」と呼ばれ、昨今では見た目で人を判断したり、容姿に言及することも指しています。

では、暗闇の空間では、容姿について心ない言葉を吐くような人はいなくなるのでしょうか? 「ルッキズム」はなくなるのでしょうか?

完全に光を遮断した”純度100%の暗闇“を「体験できる」空間があるのをご存じでしょうか?

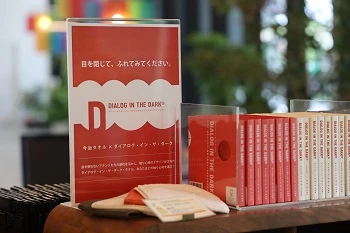

それが「ダイアログ・ダイバーシティミュージアム『対話の森』」(東京都港区)内にある「ダイアログ・イン・ザ・ダーク」(以下DID)です。

これまで世界47カ国以上で開催され、900万人を超える人々が体験。 日本では、1999年11月の初開催以降、これまで24万人以上が体験しました。

「ダイアログ・イン・ザ・ダーク」は1988年、ドイツの哲学者アンドレアス・ハイネッケによって発案されました。ハイネッケの父はドイツ人で母はユダヤ人です。幼い頃は両親ともドイツ人と聞かされていた彼は後になってその事実を知り、大きなショックを受けました。

彼は民族や文化が異なるだけで差別が起き、同じ人間同士が苦しみをもたらしてしまう理由とその解決法を探求するため、哲学を学びました。その学びを通して「異なった文化が融合するには対等な対話が必要」と確信しましたが、対等な対話ができる場を設定することは容易ではありません。なぜなら、人は見た目や固定概念で物事を判断することもあるからです。

そこで彼は、人間が情報を得るために最も必要とする視覚を遮断することを思いつきました。人類の叡智の象徴である灯りを消し、その暗闇を平和的に利用することにしたのです。それが、「ダイアログ・イン・ザ・ダーク』の始まりです。

日本では一般社団法人ダイアローグ・ジャパン・ソサエティがDIDの運営をしています。同法人では音が遮断された空間を体験する「ダイアログ・イン・サイレンス」、前篇で紹介した「ダイアログ・ウイズ・タイム」も展開しています。

「ダイアログ・ダイバーシティミュージアム『対話の森』」の扉を開け、エントランスから受付に向かう通路の白い壁で目に留まったのは、付箋に書かれた【25周年のお祝いメッセージ】がたくさん貼られたボードです。DIDは2024年、日本に上陸して25周年を迎えました。

天井には照明のシェードのように電球を囲んだカラフルなフィルムが飾ってあります。

このフィルムの一枚一枚に「あなたにとって対話とは」という問いかけについての人々の言葉が印字されています。広報担当の関川さんによると、さまざまな色が重なり合っているデザインはダイバーシティ(多様性)を象徴しているとのことでした。

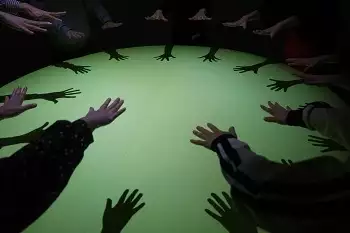

DIDでは、各回最大8人までの参加者が1グループとなり、期間ごとに設けられたテーマのアクティビティを体験します。

私が体験した日のアクティビティは「身体感覚を磨こう 秋のまっくら大運動会」でした。頼りになるのは白杖、自らが発する声、視覚障害者によるアテンドです。

真っ暗闇の中でアテンドの指示に従って移動しますが、少し歩いただけでなにかにぶつかってしまうのではないかという不安が過ります。一緒にいる初対面(暗闇の中では見えませんが)のみなさんに位置を知らせるために自分の名前を連呼します。

運動会らしく、「ジェンカ」を踊ったり、玉入れをしたり、参加者同士で対話をしたりといった体験をしましたが、私はなかなか暗闇に慣れることができずオロオロ。

自分の不甲斐なさに暗闇でひとり落ち込んでしまいましたが、「ここですよ」など、親切にしてくださったほかの参加者の声かけが私の心に光を灯してくれました。

かつて私が祖母を自宅で介護していた頃、段差のある通路で車椅子を押すのに手間取っていたとき、手を貸してくれた通行人の方がいました。このときも同じような気持ちを抱いたことを思い出しました。

この日はDIDに続き、「ダイアログ・イン・サイレンス」も体験しました。

「ダイアログ・イン・サイレンス」で体験するのは静寂の空間。参加者は音を遮断するヘッドセットを装着し、表情、アイコンタクト、ボディーランゲージなど、音や声を使わずにコミュニケーションをとります。

この日のアテンドはバンダナさん。バンダナさんは「ダイアログ・ウィズ・タイム」でもアテンドをつとめていますが、「ダイアログ・イン・サイレンス」でのアテンドはこの日が初めてとのこと。

参加者はチームを組み、バンダナさんのアテンドで部屋を回ります。各部屋で顔のパーツを動かして表情で気持ちを伝えたり、手で影絵を作って表現したり、与えられたお題をジェスチャーで相手に伝えるゲームなどに挑戦し、音や声を出さずにコミュニケーションをとる方法を模索します。

介護の現場においては、ケアスタッフは利用者とのコミュニケーションがひと通りでないことを学びます。

まず、ひとつは言語によるコミュニケーション、もうひとつは言葉以外の手段を用いた非言語コミュニケーション(ノンバーバルコミュニケーション)です。

介護の現場では自分の想いを言語化することが難しい認知症の人や失語症(「話す」「聞く」「読む」「書く」などの言語機能が損なわれる)の方とのやりとりが少なくありません。そうした利用者の方たちと接するうえで重要になるのがノンバーバルコミュニケーションです。ですので、「ダイアログ・イン・サイレンス」は介護や福祉の現場にいる方にとっても学ぶことの多い機会になると感じました。

私自身はジェスチャーでコミュニケーションをすることに悪戦苦闘しましたが、終始アテンドのバンダナさんの笑顔に救われました。

暗闇や静寂といった非日常の空間では、上司と部下、あるいは先輩と後輩といった、日常の固定化された関係から解放されます。さらに、肩書き、キャリア、性別や年齢、容姿、障害のあるなしなども意味を失います。

他人との関わりを拒み、引きこもりをしていた学生が「ダイアログ・イン・サイレンス」に参加したことで、自信を得ることができたケースもあったとか。

ダイバーシティ推進派もちろん、コミュケーション能力やチームビルディング、イノベーション能力の向上を目的に、「対話の森」でのアクティビティを研修に導入する企業・団体はすでに600社を超えているそうです。

館内には「DIALOGUE MUSEUM SHOP」もあり、イラストやロゴが入ったTシャツやバッグも販売されています。こちらで販売されている「ダイアログ・イン・ザ・ダーク タオル」は、今治のタオルメーカーとアテンドをつとめる視覚障害者によるコラボレーションで製品化されたものです。じつは私は日常使いのタオルにこだわりがあり、この製品をかねてから愛用しています。触り心地がよく、丈夫で長持ちしておりオススメです。

冒頭で読者のみなさんに「暗闇ではルッキズムはなくなるのか」という疑問を投げかけました。

私はDIDでの体験から、当たり前のようですが、目で見えるものは目で見えるものに過ぎないと実感しました。そして、人生の中間地点を通過した現在、これからは「心の目」を通して見えたこと、感じたことを大切にして歩んでいきたいと感じました。

「ダイアログ・イン・ザ・ダーク」、「ダイアログ・イン・サイレンス』を経験したこの日は、はからずも自分自身と「対話」する一日となりました。

みなさんも他者や自分と向き合うことのできる「対話の森」に足を運んでみませんか?

※ダイアログ・イン・ザ・ダークはダイアログ・ダイバーシティミュージアムで実施中。詳細は公式ホームページまで

関連記事

・対話の森へ出かけよう〈前編〉

著者:小山朝子

介護ジャーナリスト。東京都生まれ。

小学生時代は「ヤングケアラー」で、20代からは洋画家の祖母を約10年にわたり在宅で介護。この経験を契機に「介護ジャーナリスト」として活動を展開。介護現場を取材するほか、介護福祉士の資格も有する。ケアラー、ジャーナリスト、介護職の視点から執筆や講演を精力的に行い、介護ジャーナリストの草分け的存在に。ラジオのパーソナリティーやテレビなどの各種メディアでコメントを行うなど多方面で活躍。

著書「世の中への扉 介護というお仕事」(講談社)が2017年度「厚生労働省社会保障審議会推薦 児童福祉文化財」に選ばれた。

日本在宅ホスピス協会役員、日本在宅ケアアライアンス食支援事業委員、東京都福祉サービス第三者評価認証評価者、オールアバウト(All About)「介護福祉士ガイド」も務める。